Nachhaltige Gräserbekämpfung

Die 4D Strategie und Ihre Bedeutung

Die erfolgreiche Bekämpfung von Ungräsern (allen voran Ackerfuchsschwanz, Windhalm und Weidelgras) mittels Herbiziden wird

uns in den kommenden Jahren auf Grund fortschreitender Resistenzentwicklung und regulatorischer Einschränkungen vor

eine große Herausforderung stellen.

Es kann nur 1 Ziel geben: wir müssen die Wirkstoffverfügbarkeit und Wirkungssicherheit mit allen zur Verfügung stehenden

Mitteln gewährleisten. Mit der Syngenta 4D Strategie wollen wir dazu einen Beitrag leisten.

Der Grundgedanke der 4D Strategie ist in der integrierten Unkrautbekämpfung zu finden: Nutzung aller zur

Verfügung stehenden Mittel, um einen Schaderreger über die Fruchtfolge zu bekämpfen.

Die Herbizide bleiben ein entscheidender Baustein zur Gräserbekämpfung, sie müssen aber mit Bedacht und

zielgerichtet eingesetzt werden. Dafür formulieren wir 4 klare Prinzipien.

Ein Schlüssel zur Meisterung dieser Herausforderung liegt in der konsequenten Kombination von

ackerbaulichen Maßnahmen und der optimalen Anwendung von Herbiziden. Der chemische Pflanzenschutz ist

einer zunehmend kritischeren politischen und gesellschaftlichen Diskussion ausgesetzt.

Syngenta hat sich verpflichtet, die sachgerechte Anwendung ihrer Produkte in der Praxis zu begleiten und

Produktverantwortung aktiv wahrzunehmen.

Die Grundprinzipien der 4D Strategie

- 1IIntegriertes Konzept

- 2IPflanzenbau

- 3IPflanzenschutz

- 4IProduktverantwortung

Hier klicken und mehr über die Syngenta 4D-Strategie erfahren

Kulturübergreifend denken, Fruchtfolgen gestalten, zukunftsgerichtet und nachhaltig arbeiten.

Mehr erfahrenStrategien gegen Ackerfuchsschwanz inkl. Bodenbearbeitung, mechanischer Bekämpfung, Saattermin und Konkurrenzkraft der Kultur.

Mehr erfahrenNutzen wenig resistenzgefährdeter Wirkstoffe, gezielte Kombination von Wirkmechanismen.

Mehr erfahrenResistenzmonitoring TH Bingen, sachgerechte Anwendung von Prosulfocarb.

Mehr erfahren

Integriertes Konzept

Grundlegende Gedanken der Syngenta 4D Strategie

Weitere DetailsWeniger Details-

Acker- und pflanzenbauliche Massnahmen

Dazu gehören die Auswahl von Sorten, die gut an den Standort angepasst sind, die Auswahl des besten Saatzeitpunktes, die Düngung und Bodenbearbeitung.

-

Züchtung und Sortenwahl

Die Pflanzenzüchtung ist stets auf der Suche nach Kulturpflanzen, die gegenüber bestimmten Schadorganismen kaum oder gar nicht anfällig sind, und darüberhinaus konkurrenzstark gegenüber Ungräsern und Unkräutern.

-

Mechanisch-Physikalische Bekämpfung

Darunter fällt zum Beispiel die Beseitigung von Unkräutern mit Hacke, Egge oder Pflug, das Absammeln von Schädlingen oder das Fangen in Fallen.

-

Chemischer Pflanzenschutz

Moderne chemische Pflanzenschutzmittel wirken „selektiv“, also maßgeschneidert auf einen bestimmten Schaderreger – und das schon in geringsten Dosen. Andere Arten und vor allem Nützlinge bleiben bei sachgerechter Anwendung unbeeinträchtigt.

Gezielte Massnahmen zur integrierten Ungras - und Unkrautbekämpfung

Weitere DetailsWeniger DetailsDie Zeit, die zwischen der Ernte der Vorfrucht und der Aussaat der neuen Kultur im Herbst liegt, ist knapp. Umso wichtiger, diese Zeit strategisch zu planen und geeignete Maßnahmen im Rahmen eines effektiven Anti-Resistenzmanagements bei Ungräsern zu ergreifen.

-

Feldhygiene ist wichtig!

In Regionen mit hohen Besatzstärken an Ungräsern kommt der Feldhygiene eine große Bedeutung zu. Eine Verschleppung von Samen durch den überbetrieblichen Einsatz von Mähdreschern und Geräten zur Bodenbearbeitung ist unbedingt zu vermeiden.

-

Stoppelbearbeitung

- Stroh der Vorfrucht gut zerkleinern und gleichmäßig verteilen. Das fördert den einheitlichen Auflauf des Ackerfuchsschwanzes in der Folgekultur. Wichtig ist eine flache Bearbeitung. Wird Ackerfuchsschwanz-Samen zu tief vergraben, hemmt dies seine Keimung.

- Mechanische Unkrautbekämpfung nutzen, um die erste Welle noch vor der Aussaat zu bekämpfen.

- Glyphosat kann als Baustein in einem Anti-Resistenz-Management vor der Saat angewendet werden.

-

Spätsaat und gut abgesetztes Saatbeet!

- Ackerfuchsschwanz keimt stark von Mitte September bis Mitte Oktober und läuft vergesellschaftet mit der Getreidekultur auf. Spätere Saattermine reduzieren den Besatz signifikant.

- Ein feinkrümeliges und gut abgesetztes Saatbett (ggf. walzen) fördert die Wirkung von Bodenherbiziden.

-

Herbizidmassnahme optimieren!

- Auf die stärksten Produkte setzen: Die Kombination der Wirkstoffe Prosulfocarb und Flufenacet bringt hohe Wirkungsgrade gegen Ackerfuchsschwanz und Weidelgras-Arten (eigene Erfahrungen).

- Integration von Prosulfocarb in Spritzstrategien gegen Windhalm und jährige Rispe.

- Einsatz von blattaktiven Produkten an die Größe des Ungrases (ab dem 3-Blatt-Stadium) anpassen.

- Eine sachgerechte Anwendung sicherstellen (hohe Wassermenge, abdriftmindernde Düsen, angepasste Fahrgeschwindigkeit).

-

Fruchtfolge

Sommerungen einbauen (z. B. Leguminosen, Mais, Sommergetreide), das bringt mehr Zeit für ackerbauliche Maßnahmen zur Unterdrückung von Ackerfuchsschwanz bzw. anderen schwer bekämpfbaren Gräsern und mindert so den Selektionsdruck auf Herbizide.

Integrierter Ansatz zur Optimierung der Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz – agronomisch und chemisch.

Die folgende Grafik zeigt das Zusammenspiel von ackerbaulichen und chemischen Maßnahmen bei der Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz.

Fazit: Ackerbauliche Maßnahmen können die Ungraspopulation um 97% reduzieren. Der Herbizideinsatz optimiert die Ungrasbekämpfung.

Pflanzenbau

Grosser Effekt durch Anpassung des Aussaattermins

Weitere DetailsWeniger DetailsGrosser Effekt durch Anpassung des Aussaattermins

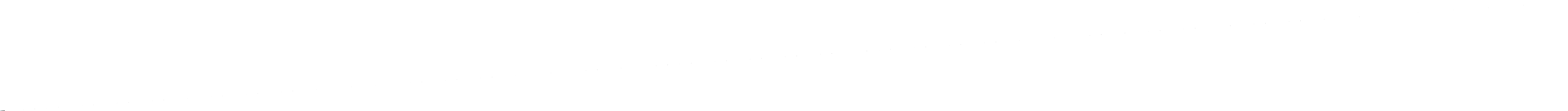

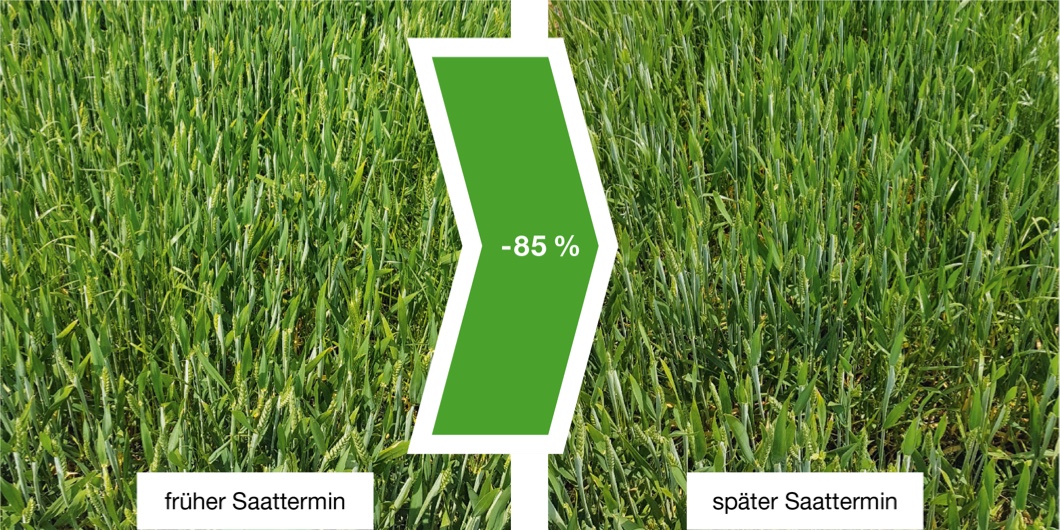

Ein verzögerter Saattermin vermindert den Auflauf von Ackerfuchsschwanz und stabilisiert den Wirkungsgrad der Herbstbehandlung

Für den Weizen ist der positive Effekt einer verzögerten Aussaat auf den Besatz mit Ackerfuchsschwanz häufig belegt worden. Dieses Prinzip lässt sich auch in der Wintergerste anwenden. Am Standort Beckedorf (Niedersachsen) konnte ein um 4 Wochen verzögerter Saattermin den Ackerfuchsschwanz-Besatz um 9 % reduzieren. Als Konsequenz des verringerten Ausgangsbesatzes führte die Herbizidstrategie zu einem Wirkungsgrad von 98 %.

Syngenta-Exaktversuch 2019, Standort Beckedorf (NS), Hybridgerste: Wootan + SY Galileoo (180 bzw. 270 Kö/m2), Herbizidvariante: Boxer Cadou SC 2,5 + 0,5 l/ha im frühen Nachauflauf (BBCH 11 der Kultur). Angegebene Daten sind Mittelwerte beider Sorten.

Ein später Saattermin verringert den Auflauf von Weidelgras signifikant

In Frankreich richtet sich die gesamte Bekämpfungsstrategie an dem Leitungras Weidelgras aus. Auch in Deutschland wird dieses Problem zunehmen. Standortabhängig sehen wir bereits jetzt eine starke Resistenzausprägung bei ACCase- und ALS-Inhibitoren, da die Bekämpfung in der Regel statisch im Frühjahr stattfindet. Ein Umdenken ist notwendig: 1. Ackerbauliche Maßnahmen aufgreifen 2. Herbizidbehandlungen im Herbst einplanen.

Syngenta-Standort Chateaudun (Frankreich), Aufnahme am 20.05.2019

Konkurrenzstarke Kulturen zur Unterdrückung von Ungräsern

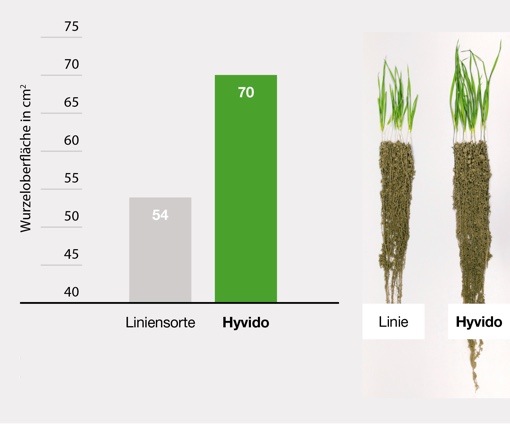

Weitere DetailsWeniger DetailsHyvido Hybridgerste ist ein sinnvoller nicht-chemischer Baustein der Ackerfuchsschwanzbekämpfung. Hyvido zeigt auf dem Feld eine besondere Konkurrenzstärke, die aus der Hybrid-eigenen Vitalität entsteht. Diese unterstützt die anderen ackerbaulichen und chemischen Maßnahmen.

Hyvido bildet bis zu 70 % mehr Wurzelmasse als Liniensorten.

Durch die höhere Wurzelmasse nutzt Hyvido Nährstoffe im Boden nicht nur besonders effizient, sondern entzieht sie dem Ackerfuchsschwanz.

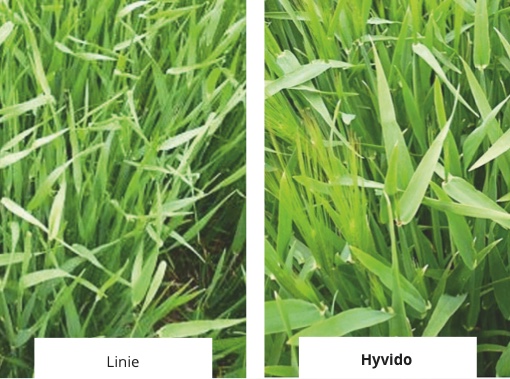

Hyvido bildet bis zu 55 % grössere Fahnenblätter und bestockt schneller als Liniensorten.

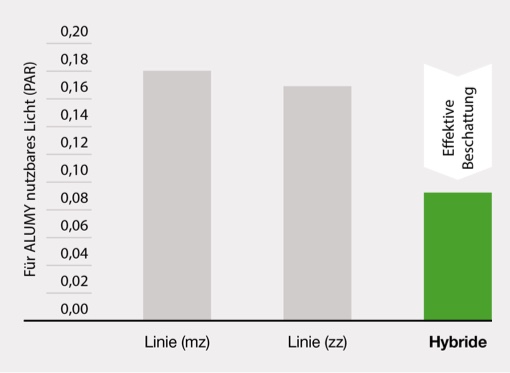

Die Konkurrenzstärke von Hyvido gegenüber Ackerfuchsschwanz wirkt im Frühjahr. Hier kommt über die Bestockung und die Blattgröße die Vitalität der Hybriden zum Zuge. Die kräftigen Pflanzen entziehen dem Ungras zusätzlich zu den Nährstoffen auch das Sonnenlicht.

Hyvido eignet sich besser für die Spätsaat.

Die spätere Saat bis zum 10. Oktober bietet zusätzlich mehr Spielraum für klassische ackerbauliche Maßnahmen gegen Ackerfuchsschwanz.

Größere Wurzelmasse der Kultur für stärkere unterirdische Konkurrenz

Quelle: Vergleichende Rhizotron Studie 2014, Syngenta Basel, ø Oberfläche des Wurzelsystems aufgelaufener Pflanzen nach 18 Tagen.

Deutlich größere Blätter der Kultur für stärkere oberirdische Konkurrenz

Weniger Licht für Ackerfuchsschwanz

Quelle: Syngenta Exaktversuche 2017. Lichtmessung des photosynthetisch aktivem Spektrums (PAR) in BBCH 59 – 61 (unterhalb der Blätter gemessen). n=2

Unterdrückung im Exaktversuch bestätigt

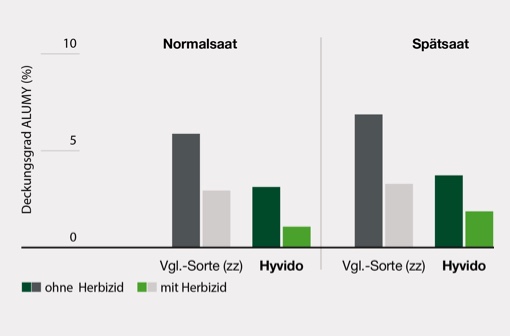

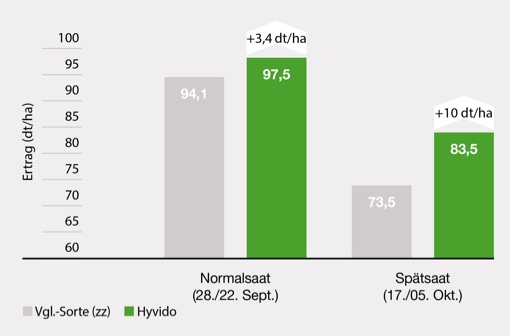

Weitere DetailsWeniger DetailsExaktversuche 2017 und 2018 belegen die Konkurrenzstärke von Hyvido. Im Vergleich zu einer deutlich dichter ausgedrillten zweizeiligen Vergleichssorte unterdrückt die Hybridgerstensorte Wootan Ackerfuchsschwanz bereits ohne Herbizideinsatz um 60 bis 70 % stärker als die Vergleichssorte. Der Unterdrückungseffekt ist dabei sowohl bei normalem Saattermin als auch in der Spätsaat deutlich messbar. Dies ist auch ein Grund für die besseren Erträge, welche die Hybriden im Versuch erreichen konnten.

Weniger Ackerfuchsschwanz durch Konkurrenzstärke

Mehr Ertrag durch Ungrasunterdrückung auf Problemstandorten

Quelle: Versuchswesen Jens Heisrath, 78661 Dietingen; Versuch zur Ackerfuchsschwanz-Unterdrückung; Durchschnittswerte 2017 und 2018; verschiedene Saatstärken gemittelt.

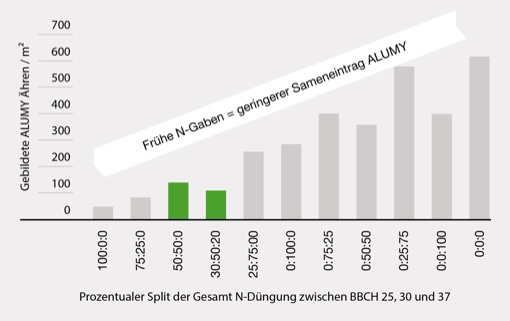

Die richtige Düngestrategie

Weitere DetailsWeniger DetailsWeniger Ungras durch die richtige Düngestrategie

Die richtige Düngungsstrategie unterstützt den Unterdrückungs-Effekt zusätzlich. Frühe N-Gaben, welche generell für den Hybridgerstenanbau empfohlen sind, helfen der Bestandesentwicklung im Frühjahr und somit, die Konkurrenzstärke der Hybriden weiter zu steigern.

Quelle: ADAS Boxworth Versuch 2017. BAZOOKA ausgesät am 29.09.16 auf Ackerfuchsschwanzstandort. Fläche im Herbst mit Herbizid behandelt.

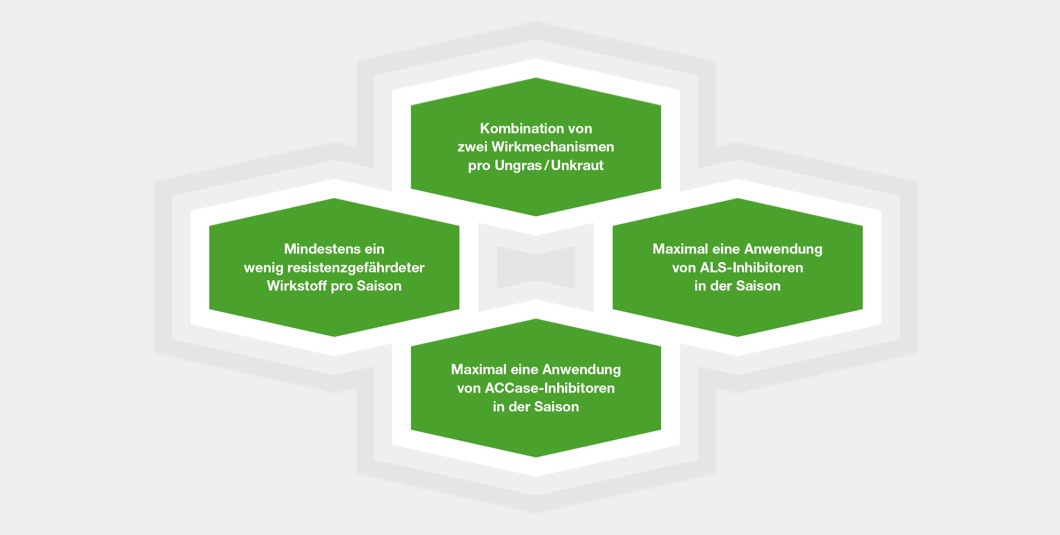

Pflanzenschutz

Vier einfache Prinzipien für den Herbizid-Einsatz

Weitere DetailsWeniger Details

Mit Boxer® Cadou®1 SC kombinieren sie zwei Wirkmechanismen mit überlappenden Wirkungspektren. Prosulfocarb gehört zur HRAC-Gruppe N und wirkt in der Pflanzenzelle auf die Lipidsynthese. Flufenacet gehört zur HRAC Gruppe K3 und greift in die Zellteilung der Pflanzen ein.

Mit Prosulfocarb und Flufenacet kommen zwei wenig resistenzgefährdete Wirkstoffe im Herbst zum Einsatz, die die Basis für eine effektive Ackerfuchsschwanzbekämpfung (inkl. schwer bekämpfbarer Biotypen) legen.

Konsequenz: der Selektionsdruck auf die beiden resistenzgefährdeten Wirkstoffklassen der ACCase- und ALS-Hemmer sinkt. Diese können so möglichst langfristig gezielt im Getreide eingesetzt werden.

Quelle: D+I Versuch, LWK NRW, Standort Osterwick, Aufnahme am 14.05.2019

Pflanzenschutz im Herbst

Weitere DetailsWeniger DetailsMehrwert gegen Ackerfuchsschwanz: Die Herbizidlösung Boxer Cadou SC Pack

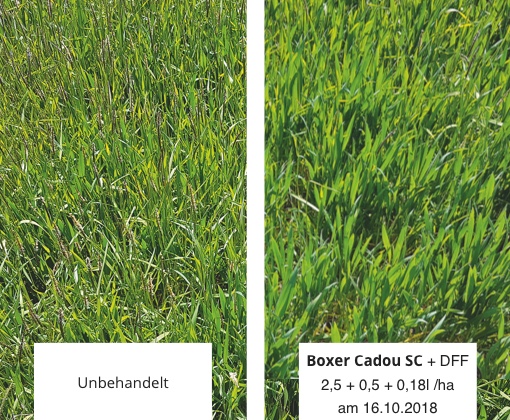

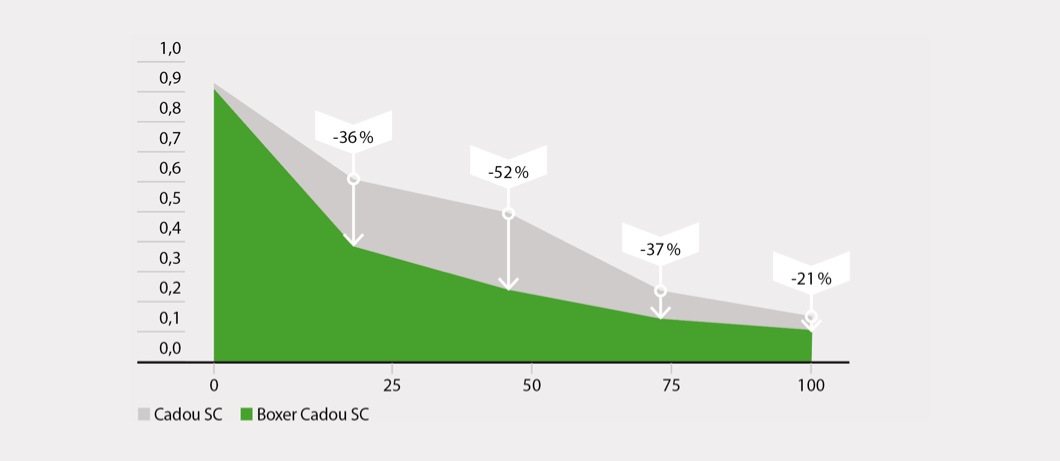

In einem Gewächshausversuch der TH Bingen konnte bestätigt werden, das die Kombination aus Boxer und Cadou SC den Ackerfuchsschwanz besser bekämpft als der Einsatz von Cadou SC solo. In sog. Dosis-Wirkungskurven (dargestellt am Beispiel der Herkunft Pewsum) zeigte sich, dass die Biomasse des Ackerfuchsschwanzes deutlich stärker reduziert wurde, wenn beide Produkte als Kombination zur Anwendung kamen.

Weniger mittleres Frischegewicht (g/Topf)

Ackerfuchsschwanz mit dem Boxer Cadou SC Pack bekämpfen

In Frankreich ist Prosulfocarb ein essentieller Baustein der Herbstbehandlung gegen Weidelgras. Diese positive Erfahrung können wir auch in Deutschland nutzen. Mit der Kombination der Wirkstoffe Prosulfocarb (Boxer) und Flufenacet (Cadou SC) legen sie den Grundstein für hohe Wirkungsgrade und Resistenzvermeidung.

Syngenta-Standort Chateaudun (Frankreich), Aufnahme am 20.05.2019

| Vorauflauf; 3 l/ha | Nachauflauf BBCH 12 – 13; 3 l/ha | |||

|---|---|---|---|---|

| Anzahl Versuche | Wirkungsgrad | Anzahl Versuche | Wirkungsgrad | |

| Ray-Gras Lolium rigidum | n = 13 | 76 | n = 8 | 80 |

| Welsches Weidelgras Lolium multiflorum | n = 4 | 89 | n = 3 | 98 |

| Deutsches Weidelgras Lolium perenne | n = 3 | 100 | n = 3 | 100 |

| Vorauflauf; 3 l/ha | ||

|---|---|---|

| Anzahl Versuche | Wirkungsgrad | |

| Ray-Gras Lolium rigidum | n = 13 | 76 |

| Welsches Weidelgras Lolium multiflorum | n = 4 | 89 |

| Deutsches Weidelgras Lolium perenne | n = 3 | 100 |

| Nachauflauf BBCH 12 – 13; 3 l/ha | ||

| Anzahl Versuche | Wirkungs-grad | |

| Ray-Gras Lolium rigidum | n = 8 | 80 |

| Welsches Weidelgras Lolium multiflorum | n = 3 | 98 |

| Deutsches Weidelgras Lolium perenne | n = 3 | 100 |

Versuchsserien aus Spanien, Frankreich, Polen. Versuchsjahre 2012 und 2015. Wirkung in (%) zu Unbehandelt in BBCH 37 – 89.

Pflanzenschutz im Frühjahr

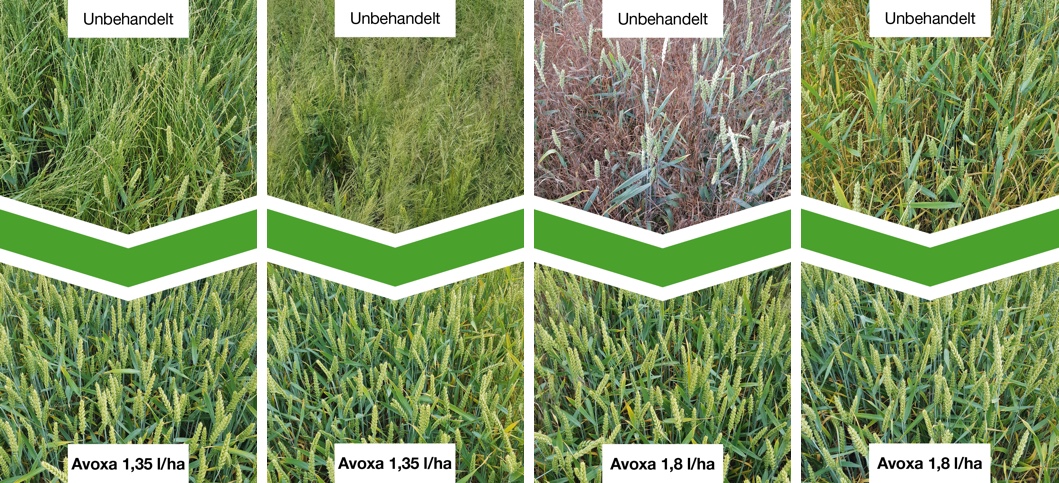

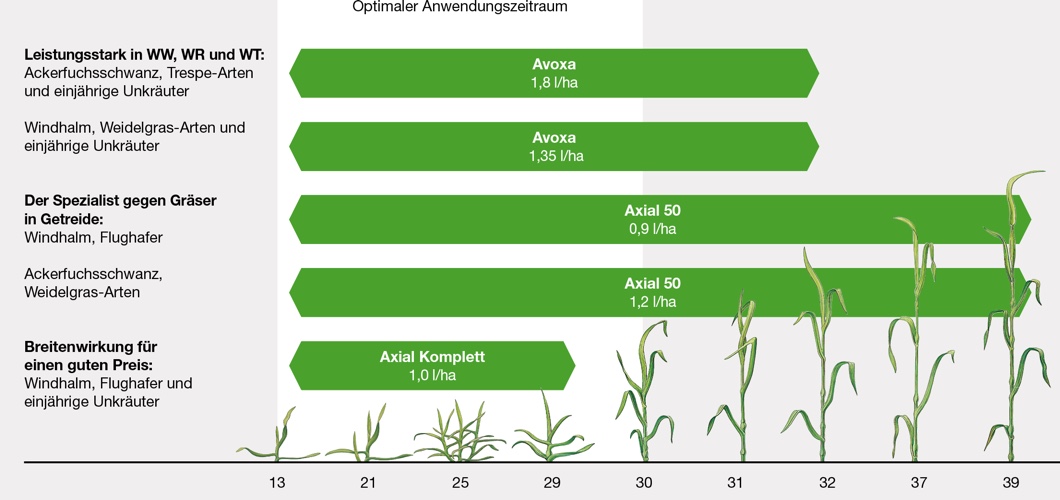

Weitere DetailsWeniger DetailsZwei Wirkmechanismen – Eine einzigartige Kombination: Avoxa® für wirkungsvolle Gräserbekämpfung

Durch die Kombination der beiden starken Gräserwirkstoffe Pinoxaden und Pyroxsulam, gepaart mit der hohen Wirkstoffaufladung, werden alle wichtigen Ungräser (inkl. Trespe-Arten) sicher bekämpft.

Quelle: Syngenta Demoversuch, Bernburg 2018

Die Wirkungssicherheit eines Herbizids kann maßgeblich von der Größe des Ungrases zum Zeitpunkt der Behandlung abhängen. In milden Wintern kann der Ackerfuchsschwanz ungestört weiter wachsen und bereits vor dem Jahreswechsel in die Bestockung übergehen. Daher ist es wichtig, die Bekämpfung im Frühjahr so schnell wie möglich durchzuführen. Das kann bereits im Februar sinnvoll sein, noch bevor der erste Dünger gestreut wurde.

Die 3 praktischen Vorteile einer Avoxa-Anwendung im Frühjahr 2020:

- Breit gegen die Leitungräser Ackerfuchsschwanz, Trespe-Arten, Windhalm und Weidelgras-Arten einsetzbar

- Temperaturunabhängiger als reine ALS-Inhibitoren, dadurch frühestmöglich einsetzbar und mit größerer Wirkungssicherheit gegen Ungräser und Unkräuter

- Gute Nachbaueigenschaften auf Grund des schnellen Abbaus von Pyroxsulam im Boden

Höhere Wirkungssicherheit von Avoxa bei niedrigen Temperaturen

Quelle: Syngenta-Exaktversuche, Deutschland, 2012 – 2017, Winterweizen in BBCH 13 – 32

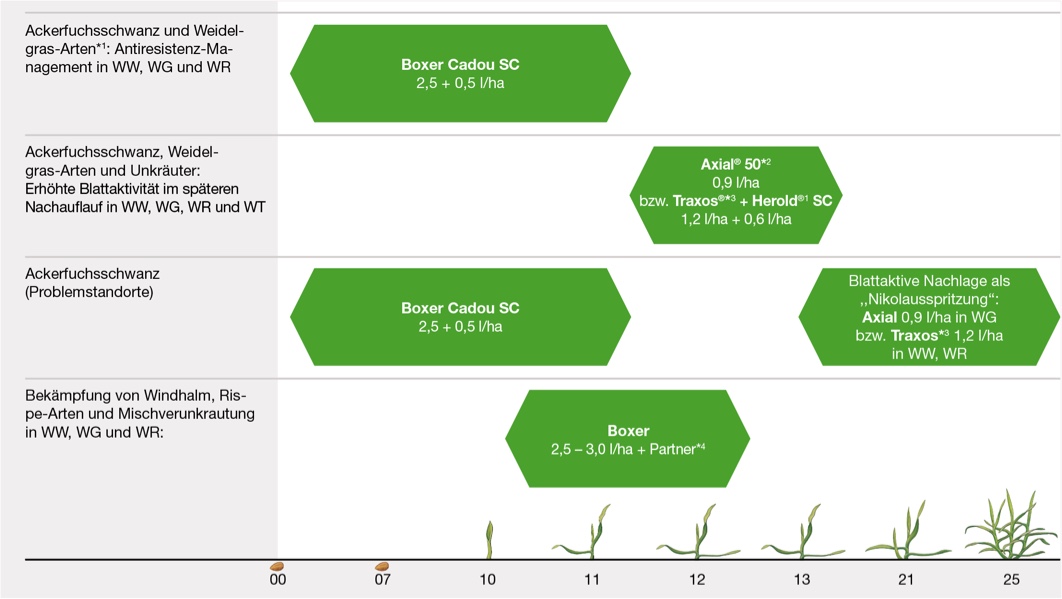

Herbizidempfehlung

Weitere DetailsWeniger DetailsDie Basisbehandlung im Herbst

Die Zulassung der Einzelprodukte ist zu beachten. In vereinzelten Fällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Bekämpfung von Ungäsern und Unkräutern zu Minderwirkungen auf Grund schwer bekämpfbarer, standort-spezifischer Biotypen kommen. *1 Die Empfehlung gegen Weidelgras-Arten beruht auf eigenen Erfahrungen. *2 Axial 50 ist erst ab BBCH 13 zugelassen. *3 Traxos nicht in Wintergerste! In WT ist Herold SC nur mit 0,5 l/ha zugelassen. *4 z. B. Alliance®2, Cleanshot®3, Beflex®4, DFF

Gezielte Behandlung im Frühjahr:

Die Zulassung der Einzelprodukte ist zu beachten. In vereinzelten Fällen kann nicht ausgeschlossen werden, dass es bei der Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern zu Minderwirkungen auf Grund schwer bekämpfbarer, standort-spezifischer Biotypen kommen.

Produktverantwortung

Abdriftmindernde Technik steigert Wirkungssicherheit der Herbstapplikation im Getreide

Weitere DetailsWeniger DetailsMit der Herbizidanwendung im Vor- bis frühen Nachauflauf muss der Grundstein für ein erfolgreiches Anti-Resistenzmanagement bei Gräsern gelegt werden. Zu diesem Einsatztermin stehen unverbrauchte Herbizidwirkstoffe, wie z. B. Prosulfocarb (Boxer) und Flufenacet (Cadou SC) aus den wenig resistenzgefährdeten Wirkstoffklasse N und K (nach HRAC) zur Verfügung. Diese sollten insbesondere auch auf Standorten zum Einsatz kommen, die noch keine Resistenzentwicklung zeigen, denn eine nachhaltige Anti-Resistenzstrategie bedeutet frühzeitiges Agieren, und nicht, einer Resistenzentwicklung hinterher zu laufen!

Die Anwendungsbestimmungen für prosulfocarbhaltige Herbizide erscheinen auf den ersten Blick als „lästige Pflicht“. Bei der Erarbeitung konkreter Applikationsempfehlungen für den Boxer Cadou SC Pack stellte sich allerdings schnell heraus, dass sich bei Einhaltung dieser Regeln auch die stabilsten Wirkungsgrade erzielen lassen! Aktuelle Praxisversuche bestätigen das.

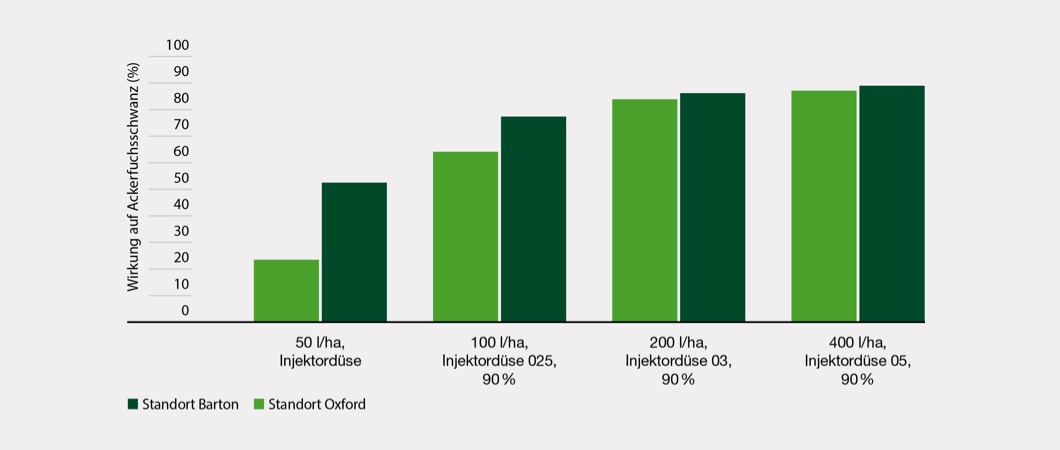

Höhere Wassermenge im Tank bedeutet höhere Wirkungssicherheit

Weitere DetailsWeniger DetailsDurch abdriftarme Applikation mit einer höheren Wasseraufwandmengen von 300 l/ ha wird nicht nur eine Belastung von Nachbarflächen, z. B. Gemüsekulturen, Gewässer und Saumbiotope durch Abdrift verhindert, sondern es steigert gleichzeitig den Wirkungsgrad.

Sicherheit der Ackerfuchsschwanzbekämpfung steigt mit der Wassermenge

Applikation im Vorauflauf, Boxer 4,0 l/ha + Flufenacet 240 g/ha, UK 2017, 2 Standorte

Wie ist das zu erklären? Im vorangestellten Versuch wurde eine Tankmischung aus Boxer + Flufenacet bei einem starken Ackerfuchsschwanzbesatz mit sehr unterschiedlichen Wasseraufwandmengen im Vorauflauf ausgebracht. Durch die Verringerung der Wasseraufwandmenge nahm die Wirkung kontinuierlich ab. Ursache ist die Tatsache, dass für eine gute Verteilung eine gewisse Mindestanzahl von Tropfen pro m2 benötigt wird. Diese ist bei geringen Wasseraufwandmengen nicht mehr gegeben. Die Zielfläche wird ungleichmäßig benetzt und Bereiche mit einer Unterdosierung nehmen zu.

Weiterhin steigt mit der Verringerung des Düsenkalibers der Anteil an fein- und mittelgroßen Tropfen. Dadurch steigt der Anteil der Spritzbrühe, der die Zielfläche gar nicht erreicht und vorher verdunstet oder weit verweht wird. Die „Robustheit“ der Applikation gegenüber Umweltfaktoren, wie geringe rel. Luftfeuchtigkeit, Thermik und Wind nimmt spürbar ab.

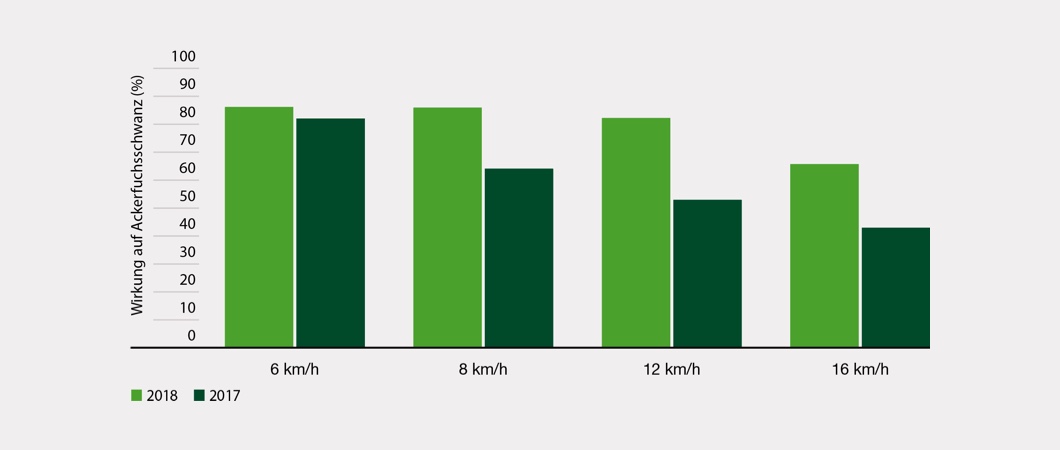

Nicht nur im Straßenverkehr: Langsamer fahren sorgt für mehr Sicherheit!

Weitere DetailsWeniger DetailsAuch die Fahrgeschwindigkeit hat einen von vielen Praktikern unterschätzten Einfluss auf die Ackerfuchsschwanzwirkung. Bei einer linearen Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit steigen die Turbulenzen am Gestänge im Quadrat an! Dieses verstärkt die Abdriftanfälligkeit stark und sorgt ebenfalls für Wirkstoffverluste und eine ungleichmäßige Verteilung der Spritzbrühe auf der Zielfläche Boden.

Langsam fahren bedeutet höhere Wirkungsgrade

Applikation im Vorauflauf, Boxer 4,0 l/ha + Flufenacet 240 g/ha, UK, 2017/2018, 3 Standorte

Aus diesen Versuchen lässt sich also die Erkenntnis ableiten, dass die produktbezogenen Anwendungsbestimmungen für Boxer absolut nicht als „lästige Pflicht“ abgetan werden sollten.

Vielmehr sollten alle Vorauflaufanwendungen, mit oder ohne Boxer, mit abdriftmindernden Düsen und höheren Wasseraufwandmengen ausgebracht werden, denn diese Strategie führt zu höheren Wirkungsgraden und damit zu weniger Nachspritzungen und einer Verzögerung der Resistenzentwicklung.

Pflanzenschutz aktuell

20.05.2020 • Fungizide

Leitfaden für die Ährenbehandlung 2020

Dr. Marina Mellenthin

Marketing Managerin für GetreidefungizideSichern Sie die Qualität Ihrer Ernte!

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDie Ährenbehandlung richtet sich vor allem am Fusariumrisiko aus. Während die klassische Blattbehandlung die Ertragshöhe absichert, hat die Ährenbehandlung das vorherrschende Ziel, die Qualität des Korns zu erhalten und die Vermarktung sicherzustellen. Wichtigster Faktor bei der Planung der Abschlussbehandlung ist das Wetter; je näher die Applikation am Infektionstermin liegt, umso sicherer ist der Schutz vor Fusarium. Bewährt hat sich ein Applikationstermin zur beginnenden Vollblüte ab BBCH 63.

Im folgenden Leitfaden für Ährenbehandlungen finden Sie Wissenswertes zur Identifikation, zur Vorsorge und zur Behandlung von Fusariumbefall

Fusariosen und Schwärzepilze sind die häufigsten Infektionen von Getreideähren. Ein gesunder Bestand ist Voraussetzung für gute Erträge und Vermarktungssicherheit

Fusariosen (Fusarium graminearum, Fusarium colmorum und andere) werden meist mit dem Saatgut übertragen, können aber auch von Stroh- und Stoppelresten am Boden ausgehen. Niederschläge zwischen Ährenschieben und Abreife können Sporen von Boden und Blättern in die Ähren transportieren. Bei Temperaturen von über 20 °C und feuchter Witterung erfolgt dann die Infektion der Ähren. Diese führt zu Weißährigkeit und Schmachtkornbildung, gefährlicher ist aber die Belastung mit Pilzgiften (Mykotoxinen). Die Mykotoxinbildung kann sich im Getreidelager bei hoher Feuchte und Temperaturen von 12 bis 25 °C fortsetzen, daher ist beim Ernten und Einlagern von Getreide Vorsicht geboten. Weizen, Triticale und Hafer sind am stärksten gefährdet für Fusarium-bedingte Mykotoxin-Belastung, Gerste und Roggen sind weniger anfällig.

Diese Bedingungen fördern den Befall mit Fusarium

- Witterung ab Ährenschieben bis Blüte mit Niederschlag oder hoher Luftfeuchte und Temperaturen von 15-25°C

- Enge Getreide-Mais-Fruchtfolgen bzw. Vorfrucht Mais vor Getreide

- Minimale Bodenbearbeitung

- Infiziertes Saatgut

- Zu tiefe Saatgutablage

- Dichte Bestände

- Kleiner Abstand zwischen Fahnenblatt und Ähre (Sortenbedingt oder durch starke Halmeinkürzung)

- Klimmende oder windende Unkräutern

Symptome richtig erkennen

Partielle Taubährigkeit, ein typisches Symptom für den Befall der Ähre mit Fusarium.

Typisch für einen Fusarium-Ährenbefall ist Weißährigkeit bzw. Taubährigkeit als Folge des Ausbleichens der Ähren oder eines Teils der Ährchen durch die Zerstörung der zur Zeit der Blüte befallenen Kornanlagen. Bei feuchter Witterung können sich an den Spelzen und der Spindel rötliche Sporenlager bilden. Das Getreide bildet oft stark verkleinerte Schmachtkörner aus und die Körner können stark mit Pilzgiften (Mykotoxinen) belastet sein.

Fusariosen lassen sich mit Gelbrost- oder Schneeschimmelbefall der Ähren verwechseln, die Farbe der Sporenlager ist dann eher orange- oder rosafarben statt rötlich. Mit Schneeschimmel befallene Körner lassen sich mit bloßem Auge mitunter nicht von mit Fusarium-befallenen Körnern unterscheiden. Schneeschimmelbefall und auch Gelbrostbefall der Ähren führt aber nicht zu Mykotoxinbildung. Auch Halmbasiserkrankungen können zu Weißährigkeit führen, allerdings ist dann die gesamte Ähre betroffen. Sind nur Teile der Ähren oder einzelne Ährchen betroffen, ist dies ein Zeichen für Befall mit Fusarium-Arten

Schadwirkungen durch Fusariumbefall

Der Ährenbefall mit Fusarium-Arten hat negative Auswirkungen auf die Back- und Brauqualität. Schmacht- und Kümmerkorn sowie niedrigere Tausendkorngewichte sind die Folge. Am gravierendsten ist die Bildung von Mykotoxinen mit potentieller Gesundheitsgefährdung von Mensch und Tier. Insbesondere Schweine reagieren empfindlich auf die Mykotoxine, Wiederkäuer und Hühner sind weniger empfindlich. Der Mensch nimmt die hitzestabilen Gifte mit Back- und Teigwaren zu sich. Stark belastete Getreidepartien können nur noch in der Biogasanlage verwertet werden. Deoxynivalenol und Zearalenon sind die häufigsten von Fusarien gebildeten Mykotoxine

- Deoxynivalenol (DON): Die meisten Fusarium-Arten bilden DON, ein Toxin das Magen und Darm schädigt, zu Erbrechen und Durchfall führt und immuntoxisch ist. Der Höchstgehalt in unverarbeitetem Hartweizen liegt bei 1750 μg/kg Getreide, für zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmtes Getreide bei 750 μg/kg. Für unverarbeitetes Getreide außer Hartweizen sowie Hafer und Mais liegt der Höchstgehalt bei 1250 μg/kg.

- Zearalenon (ZEA) Das Toxin ZEA hat eine östrogene Wirkung und vermindert die Fruchtbarkeit. Der Höchstgehalt in unverarbeitetem Hartweizen liegt bei 100 μg/kg Getreide, für zum unmittelbaren menschlichen Verzehr bestimmtes Getreide bei 75 μg/kg

Ackerbauliche Maßnahmen inkl. integriertem Pflanzenschutz

In Befallslagen ist die konsequente Vermeidung enger Getreide-Mais Fruchtfolgen sinnvoll. Wichtig ist auch eine gute Feldhygiene: Pflanzenreste sollten sauber untergepflügt und die Strohrotte beschleunigt werden. Eine gute Investition für Befallslagen ist optimal gereinigtes, gesundes und gebeiztes Z-Saatgut. Auch über die Sortenwahl, maßvolle Einkürzung und Lagervermeidung lässt sich das Risiko für Fusariumbefall reduzieren.

Das Bundessortenamt bewertet Sorten mit einer quantitativen Resistenz mit den Noten 3 bis 4. Langstrohige Sorten und begrannte Sorten sind weniger anfällig, ebenso Sorten mit größerem Abstand zwischen den Ährchen.

Fusariumbetonte Fungizidbehandlungen erreichen Wirkungsgrade von 50-70%. Umso entscheidender ist es, die Behandlung zwar während der Blüte durchzuführen, aber möglichst nah an die Infektion zu setzen. Liegt eine Vorbehandlung weniger als 10 Tage zurück, kann die Ährenbehandlung blühender Bestände etwas geschoben werden, um gegebenenfalls noch für Fusarium günstige Infektionsbedingungen abzuwarten. Da Weizen im Gegensatz zu Triticale schon während des Ährenschiebens blüht, ist hier eine Behandlung ab Mitte des Ährenschieben notwendig. Gute Wirkungsgrade gegen Fusariumarten lassen sich mit Wirkstoffen aus der Gruppe der Triazole erreichen.

Elatus Era enthält neben dem Carboxamid Solatenol® das Triazol Prothioconazol. Damit bietet Elatus Era zuverlässigen Schutz vor Fusariuminfektionen, aber auch vor allen anderen Blattkrankheiten, mit herausragender Wirkung gegen Braunrost. Eine noch höhere Aufladung mit Prothioconazol und Tebuconazol, und damit eine noch bessere Wirkung gegen Fusarium, bietet Ihnen Elatus Era Sympara.

Hier können Sie mehr erfahren über Elatus Era und Elatus Era Sympara

20.03.2020 • Fungizide

Die richtige Wachstumsreglerstrategie im Getreide: in 2020 wichtiger denn je!

Dr. Holger Weichert

Technischer Leiter Region NordOptimaler Wachstumsreglereinsatz

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDurch den warmen Winter konnten die Getreidebestände ohne Vegetationsruhe weiterwachsen und befinden sich aktuell meist am Ende der Bestockung. Weit entwickelte Bestände sind bereits kurz vor bzw. im Übergang in die Schossphase.

Die Getreidebestände präsentieren sich in diesem Jahr überwiegend gut entwickelt mit hohen Bestandesdichten. Verbreitet ausgiebige Niederschläge in den letzten Wochen werden zusammen mit den dauerhaft anhaltenden milden Temperaturen und schneller N-Nachlieferung weiterhin für eine schnelle Entwicklung des Getreides sorgen. Das erfordert derzeit eine intensive Kontrolle der Bestände, um den richtigen Zeitpunkt für die Wachstumsregulierung im Getreide nicht zu verpassen

Stark entwickelte Wintergerste Anfang März 2020 (Bild aus Parzellenversuch)

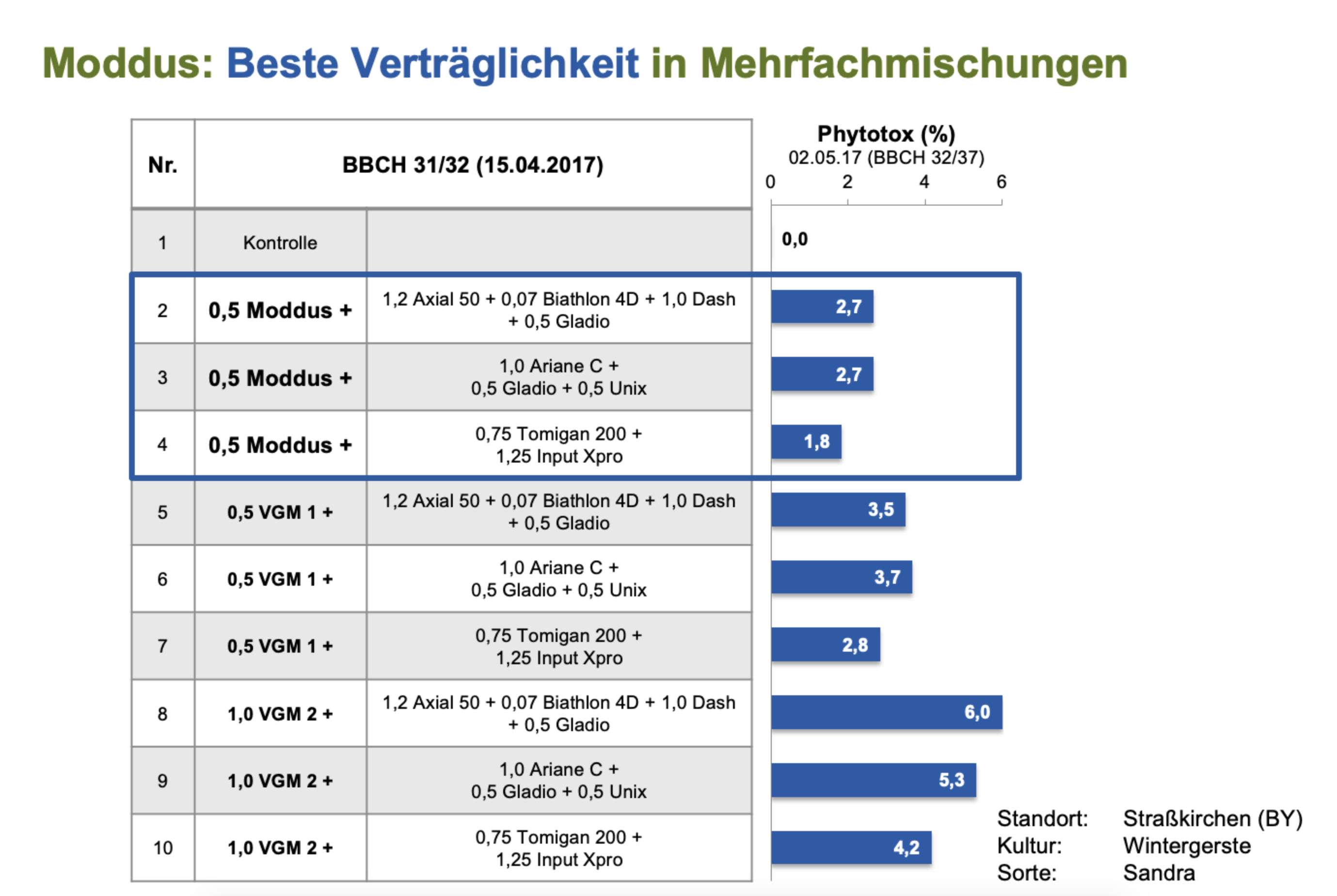

Wegen der aktuell meist sehr weit und stark entwickelten Getreidebestände sind in diesem Jahr robuste Aufwandmengen bei der Wachstumsregulierung einzuplanen. In vielen Situationen werden auch Doppelbehandlungen inklusive einer frühen Wachstumsreglermaßnahme vor der Schossphase notwendig sein. Für frühe Behandlungen noch in der Bestockung bietet sich ein Einsatz von Moddevo/Moddus Start an, das von verschiedenen Handelshäusern angeboten wird. Moddus Start kann bereits ab der Bestockung eingesetzt werden und zeichnet sich aufgrund seiner DC-Formulierung durch eine besonders gute Wirksamkeit auch unter kühlen Bedingungen im zeitigen Frühjahr aus. Hinzu kommt, dass unter den aktuellen Bedingungen ein Einsatz von reinen Trinexapac-Produkten wie Moddevo/Moddus Start in den meist sehr dicken Beständen zu empfehlen ist, um eine weitere Anregung der Bestockung zu verhindern und die Entwicklung von unproduktiven Trieben zu unterdrücken. Die optimale Bestandesdichte liegt je nach Standort bei ca. 500 – 600 ährentragenden Halmen/m2. Dementsprechend sollte in Beständen mit aktuell deutlich mehr als 1200 Trieben/m2 auf einen Einsatz von CCC in der Bestockung verzichtet werden.

0,5 l/ha VGM 1+ 0,5 l/ha Fungizid

0,5 l/ha Moddus+ 0,5 l/ha Fungizid

Spätestens zu Beginn der Schossphase (BBCH 31/32) sollte eine Wachtumsreglerbehandlung fest eingeplant werden. Langjährig hat sich in der Praxis das Entwicklungsstadium BBCH 31/32 als idealer Termin für den Einsatz von Wachstumsreglern im Getreide herausgestellt. In diesem Jahr sollte außerdem bereits zu Schossbeginn ein besonderes Augenmerk auf den aktuellen Krankheitsbefall im Getreide gelegt werden. Die durchweg milde und feuchte Witterung im vergangenen Winter hat die Entwicklung von pilzlichen Schaderregern insbesondere im Halmbasisbereich sehr stark gefördert, sodass in diesem Jahr flächendeckend von einem erhöhten Halmbruch-Risiko auszugehen ist. Zusätzlich ist verbreitet ein starker Ausgangsbefall mit Mehltau, Septoria, Netzflecken und Zwergrost zu finden, so dass eine Kombination der Wachstumsreglerbehandlung mit einem Fungizid in diesem Frühjahr zu empfehlen ist.

Wenn der Einsatz von Wachstumsreglern mit anderen Maßnahmen kombiniert werden muss, ist Moddus das Mittel zur Wahl. Die einzigartige Formulierung von Moddus als Mikroemulsion ist der Grund, dass Moddus besonders in Mehrfachmischungen z. B. mit Fungiziden, Blattdüngern oder Insektiziden bestens verträglich ist (siehe Abbildung unten). Moddus ist und bleibt der langjährig bewährte Standard für Anwendungen in der Schossphase.

26.02.2020 • Fungizide

Erfolgreiche Fungizid-Strategien beginnen an der Halmbasis!

Dr. Marina Mellenthin

Marketing Managerin für GetreidefungizideWorauf Sie beim frühen Fungizid-Einsatz im Getreide in diesem Jahr achten sollten.

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDer Komplex der Halmbasiserkrankungen im Getreide ist vielfältig. Eine Bekämpfung von Typhula (vor allem in Gerste) und Schwarzbeinigkeit muss bereits bei der Aussaat berücksichtigt werden. Durch den milden und feuchten Winter besteht in diesem Frühjahr vielerorts eine erhöhte Gefahr für Erkrankungen der Getreidehalmbasis mit Halmbruch und Rhizoctonia. Damit Sie dies bei der Planung ihrer diesjährigen Fungizidstrategie bestmöglich berücksichtigen können, haben wir für Sie einen Leitfaden zum Schutz vor Halmbasiskrankheiten zusammengestellt. Sie finden dort Hilfen zur Einschätzung des Risikos Ihrer Bestände, zum Erkennen der Befalls-Symptome, und zu integrierten Bekämpfungsstrategien.

Je nach Vorfrucht, Bodenbearbeitung und Bestandesdichte variiert das schlagspezifische Risiko ernsthafter Schäden durch Halmbasiskrankheiten. Wird dieses Risiko nicht ausreichend bei der Fungizidstrategie berücksichtigt, drohen Ertragsrückgänge und Qualitätsverluste.

Halmbruch und Rhizoctonia – Die zwei dominierenden Krankheiten der Halmbasis

Halmbruch (Pseudocercosporella herpotrichoides) ist eine weit verbreitete Fruchtfolgekrankheit, die in allen Getreideanbaugebieten mit milder und/oder feuchtkühler Frühjahrswitterung auftritt. Weizen und Triticale sind in der Regel anfälliger als Gerste oder Roggen, Sortenunterschiede bei der Anfälligkeit gibt es hingegen kaum. Man unterscheidet beim Halmbruch zwei Pathotypen, den W-Typ (befällt bevorzugt den Weizen), und den meist vorherrschenden R-Typ (in allen Getreidearten gleich häufig vertreten).

Die Symptome richtig erkennen

Bei Halmbruchbefall finden sich ab Beginn des Schossens die typischen Halmbruchsymptome in Form eines Augenflecks vorzugsweise nahe dem Halmgrund aller Getreidearten. Zuvor sind fleckenartige Verbräunungen an den äußeren Blattscheiden junger Getreidepflanzen zu erkennen. Im Stängel findet sich watteartiges Pilzmyzel. Die Stängel vermorschen, es kommt zu vorzeitiger Abreife, Weißährigkeit und parasitärem Lager.

Fotos: Syngenta

Rhizoctonia (Rhizoctonia cerealis) oder auch Scharfer Augenfleck

Bei Befall mit Rhizoctonia erscheinen an den äußeren Blattscheiden ovale bis unregelmäßige, hellbraune Verfärbungen. Später bilden sich am Halmgrund längliche, zunächst spitz zulaufende, dann unregelmäßige, oft etwas gezackte Flecke mit hellgrauem Zentrum, die mit einem dunkelbraunen, relativ breiten Saum scharf gegen das gesunde Gewebe abgegrenzt sind. Die Flecken treten meist in Mehrzahl am ersten und zweiten Internodium auf. Darauf findet man häufig kleine braune Sklerotien.

Fotos: Prof. K. Schlüter, FH Kiel

Schadwirkungen der Halmbasiserkrankungen

Unbehandelter Halmbruchbefall unterbindet die Wasser- und Nährstoffversorgung durch Zerstörung der Leitgefäße am Halmgrund; dies führt zu Notreife und Kümmerkorn. Bei starkem Befall führt die Vermorschung des Halmgewebes zu einem Umknicken und Umbrechen der Stängel. Bei weniger starkem oder sehr spätem Befall ist der Halmbruch an Weißährigkeit zu erkennen und geht einher mit 5-10% Ertragsverlusten. Vermorscht die Halmbasis, so ist wegen des parasitären Lagers mit erheblichen Ertragsverlusten von bis zu 30% zu rechnen. Der Befall mit Rhizoctonia führt durch Veränderungen der Leitgefäße ebenfalls zu Ertragsverlusten. Zudem werden der Eiweißgehalt und das Tausendkorngewicht reduziert.

Befallsfördernde Faktoren für Halmbruch:

- Enge Getreidefruchtfolgen

- Frühe Saattermine nach Getreidevorfrucht

- Reduzierte Bodenbearbeitung

- Dichte Bestände

- Milde Winter und nasskalte Frühjahrswitterung

- Der dominierende R-Typ hat sein Temperaturoptimum bei >5°C bis ca. 20°C. Der W-Typ bevorzugt etwas niedrigere Temperaturen.

Befallsfördernde Faktoren für Rhizoctonia

- Anfällige Getreidesorten

- Sandige und saure Böden

- Pfluglose Bodenbearbeitung

- Zeitige und tiefe Saat von Wintergetreide

- Anwendung von Prochloraz-haltigen Fungiziden; diese bekämpfen nur Halmbruch, und schaffen damit Platz für Rhizoctonia

Ackerbauliche Maßnahmen inkl. integriertem Pflanzenschutz

Zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen gegen Halmbruch gehören eine mindestens zweijährige Anbaupause von Getreide, die Bekämpfung von Ungräsern und Ausfallgetreide, eine sorgfältige Stoppelbearbeitung sowie späte und flache Saat zur Reduktion von Herbstinfektionen. Eine geringere Bestandesdichte verringert ebenfalls das Befalls-Risiko.

In anfälligen Beständen kann die Ausbreitung des Befalls zu Schossbeginn zuverlässig mit Fungiziden kontrolliert werden. Der richtige Behandlungszeitpunkt ist hierfür entscheidend; Damit ein Infektionsaufbau an der Halmbasis gehemmt wird, sollte die Behandlung zwischen BBCH 30 und 32 erfolgen.

Es gibt mehrere Wirkstoffgruppen mit Wirkung gegen Halmbruch und / oder Rhizoctonia. Triazole haben nur eine mittlere Wirkung gegen Halmbruch. Prochloraz schützt besser vor Halmbruch, aber nicht ausreichend vor Rhizoctonia.

Einen sicheren Schutz vor Halmbruch UND Rhizoctonia bietet der unverbrauchte Wirkstoff Cyprodinil aus der Gruppe der Anilino-Pyrimidine. Cyprodinil ist in den Produkten UNIX Top (UNIX + PLEXEO, zugelassen in allen Getreidearten) sowie KAYAK (Gerste) enthalten. Cyprodinil schützt zuverlässig vor beiden Halmbruch-Pathotypen. Auch sind bisher keine Resistenzen der Erreger gegenüber Cyprodinil bekannt. Cyprodinil schützt Ihre Getreidebestände zuverlässig vor Halmbruch, vor Rhizoctonia, und hat außerdem eine sehr gute vorbeugende Wirkung gegen Mehltau.

Hier können Sie mehr erfahren über UNIX Top Hier können Sie mehr erfahren über KAYAKDer Einsatz von Wachstumsreglern vermindert das Befallsrisiko übrigens nicht; er kann jedoch die Schadwirkung durch parasitäres Lager vermindern.

26.04.2019 • Fungizide

Wie lassen sich Netzflecken in 2019 noch bekämpfen?

Heiko Schlage

Fachberater Ackerbau für Mecklenburg-VorpommernSituationsanalyse Pilzkrankheiten in der Gerste – im Fokus: Netzflecken

Mehr anzeigen Weniger anzeigenPilzkrankheiten in der Gerste – Regionale Unterschiede in Nord und Süd

Hinsichtlich des Krankheitsauftretens und der Fungizid-Bekämpfungsstrategien in der Gerste haben wir derzeit eine gewisse Zweiteilung in Deutschland. V. a. im Süden/Südwesten ist die Ramularia die dominierende Krankheit in der Gerste und kann aktuell, bedingt durch die verbreitete Resistenz gegen alle bisherigen Wirkstoffklassen, nur noch mit dem Wirkstoff Chlorthalonil (Amistar® Opti) sicher bekämpft werden. Der Norden/Nordosten ist dagegen witterungsbedingt meist noch von den klassischen Gersten-Krankheiten geprägt: Während die verbreitet gute Sortenresistenz bei Rhynchosporium stärkere Befälle oft verhindert, ist die Zunahme des Zwergrostbefalls in den letzten Jahren klar auf die Witterung und Sortenanfälligkeiten zurückzuführen. Mehltau und Netzflecken waren und sind fast in jedem Jahr unsere Klassiker in den Gersten-Beständen.

Netzflecken sind zunehmend schwieriger zu bekämpfen

Vor allem die Bekämpfung der Netzflecken bereitet schon seit den 2000er Jahren immer mehr Probleme. Den Anfang machte sicher ihre Resistenz gegenüber den Strobilurin-Wirkstoffen (F129L), die sich über die Jahre immer weiter ausgebreitet hat und einen fortschreitenden Wirkungsverlust der Produkte mit sich brachte und weiter bringt. Aber auch bei den nachfolgenden Carboxamiden als neue Wirkstoffklasse wurden bereits im Jahr 2012 die ersten resistenten Isolate gefunden – auch hier mit einer schnellen Ausbreitung über weite Teile von Europa, und mittlerweile mit verschiedenen Mutationen.

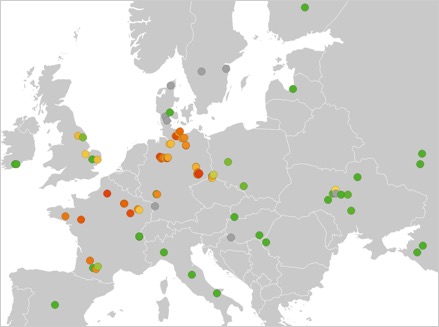

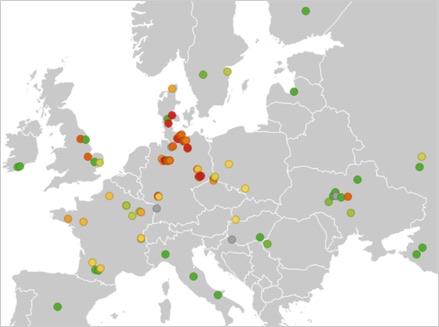

Abb. 1: Verteilung der Carboxamid- (links) und Strobilurin-Resistenz von Netzflecken (rechts) über Europa 2018. Quelle: Syngenta 2018

Sicherlich besonders prekär ist, dass auch der Anteil der Isolate/Populationen immer mehr zunimmt, die sowohl eine Resistenz gegenüber den Carboxamiden, wie auch gegenüber Strobilurinen, in sich tragen, also keine gewohnte Wirksamkeit gegenüber beiden Wirkstoffklassen mehr zulassen.

Handlungsoptionen zur Bekämfpung der Netzflecken

Mehr anzeigen Weniger anzeigenWelche Wirkstoffe funktionieren noch gegen Netzflecken?

Zum einen sicher die Azol-Wirkstoffe, wo wir über unsere Europa-weiten Monitorings jedes Jahr eine stabile Situation in der Sensitivität vorfinden… noch! Natürlich steigt nun zusehends der Selektionsdruck auch auf diese Wirkstoffklasse, wenn die bisherigen Träger für die Dauerwirkung bei der Bekämpfung der Netzflecken immer mehr in ihrer Wirksamkeit nachlassen. Gleichzeitig gehen uns auf der anderen Seite bisherige Azol-Wirkstoffe im Rahmen der EU-Wirkstoffgenehmigung verloren, so dass sich die verfügbare Palette an Wirkstoffen immer weiter einschränken wird.

Gibt es noch weitere Möglichkeiten?

Ja, den Wirkstoff Cyprodinil… vielen sicher seit Jahren über das Produkt Unix® als ein Standard gegen Halmbruch bekannt und auch wegen seiner guten vorbeugenden Wirkung gegen Echten Mehltau v. a. im Weizen geschätzt. Dieser Wirkstoff besitzt aber auch eine gute Aktivität gegen Netzflecken und Rhynchosporium in der Gerste, was bislang teilweise etwas unbeachtet blieb. Im Hinblick auf das Resistenzgeschehen und bisherigen Einsatz in der Gerste kann der Wirkstoff als „unverbraucht“ eingeschätzt werden und damit eine zusätzliche Stütze in der Krankheitsbekämpfung, aber auch im Schutz der bisherigen Wirkstoffklassen, darstellen.

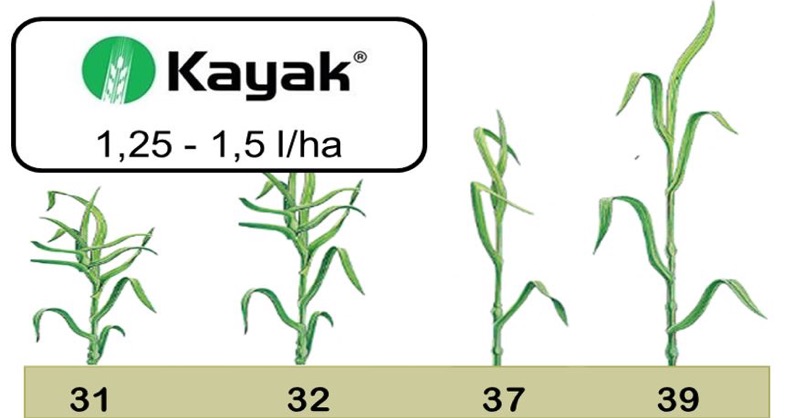

Im Rahmen der Produktentwicklung haben wir bereits vor Jahren schon ein speziell für die Gerste optimiertes Produkt mit dem Namen Kayak® in Deutschland zugelassen, welches wir 2019 aufgrund der aktuellen Situation neu anbieten werden.

Wie kann 2019 eine Fungizid-Strategie mit effektiver Netzflecken-Bekämpfung aussehen?

Dafür liefern uns die Erkenntnisse aus dem letzten Starkbefallsjahr 2017 sicher wertvolle Anhaltspunkte. Stellvertretend sei hier einer unserer Versuche aus Mecklenburg-Vorpommern in dem Jahr dargestellt.

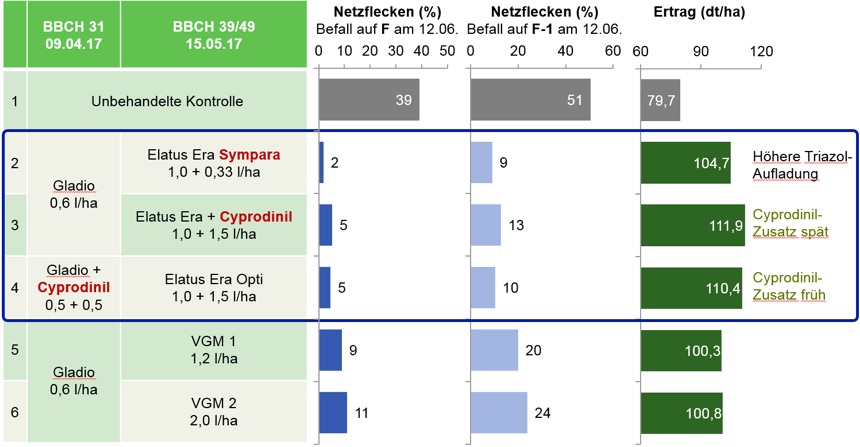

Abb. 2: Auszug aus dem Syngenta-Versuchsprogramm 2017, Standort Gotthun, Sorte Lomerit, VGM = Vergleichsmittel

Bei dem sehr starken Netzflecken-Befall auf den beiden obersten Blattetagen sind zum einen die Wirkungsprobleme der Standardprodukte in der sich verschärfenden Resistenz-Situation zu erkennen, aber auch mögliche Lösungsmöglichkeiten:

Zum einen konnte durch eine Erhöhung des Azol-Gehalts über das Elatus® Era Sympara® die Wirkung verbessert werden (Var. 2), als auch über den Einbau des Wirkstoffs Cyprodinil in der Vorlage zu BBCH 31 (Var. 4) oder in der Abschlussbehandlung (Var. 3).

Der starke Befall hatte natürlich einen deutlichen Ertragseinfluss; das besondere Plus bei den beiden Cyprodinil-Varianten ist sicher im zusätzlichen Schutz der Halmbasis zu finden.

Kayak – Vorteile und optimale Anwendung

Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Ansprechpartner Außendienst

Ansprechpartner Außendienst

Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihre regionalen Ansprechpartner zu finden.

Suchen