26.07.2022

Hybridgerste unterdrückt Ackerfuchsschwanz

Katharina Heidrich

Seed Cereals Technical Expert DACHVorteile der Nutzung von Hybridgerste gegenüber Liniensorten

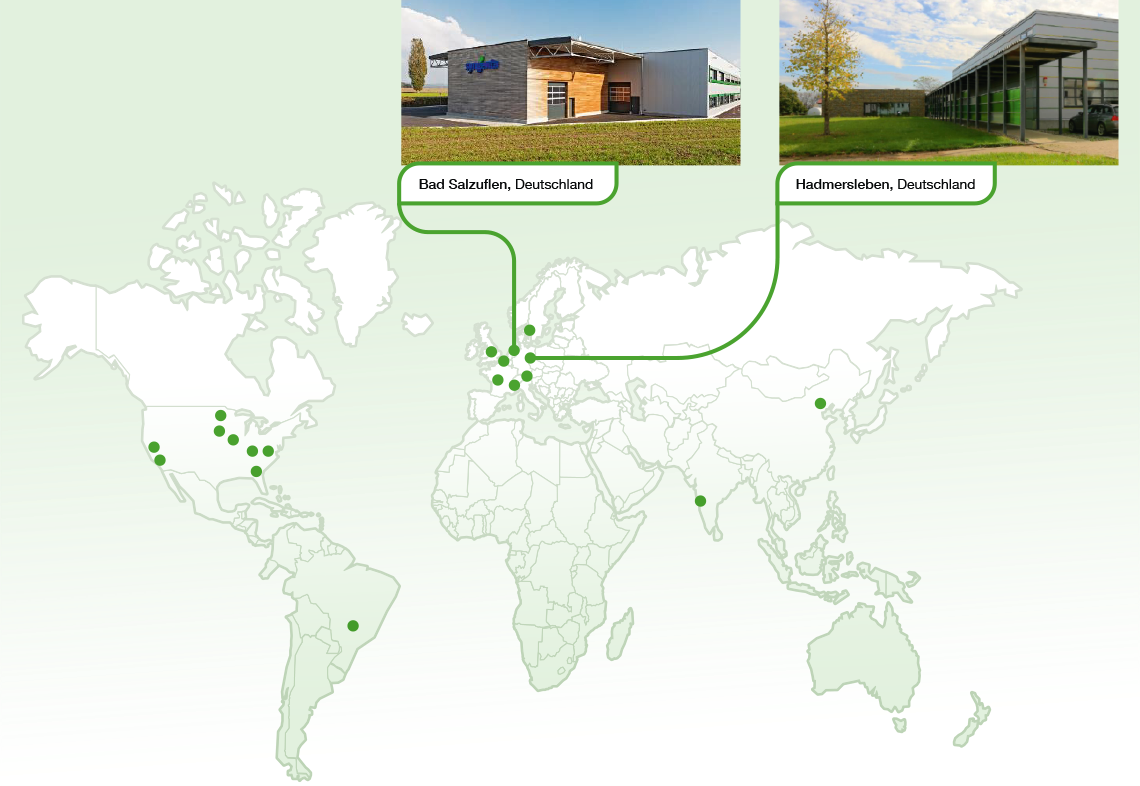

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDr. Katharina Heidrich, technische Expertin Getreide bei Syngenta Seeds Bad Salzuflen, ist überzeugt, dass Hybridsorten bei der Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz helfen können. Im Gespräch mit Lisa Hauck vom Getreidemagazin spricht sie darüber, welche Vorteile in diesem Zusammenhang Hybridgerste gegenüber Liniensorten hat und worauf beim Anbau von Hybridsorten geachtet werden muss, damit sie unerwünschte Begleitflora effektiv unterdrücken.

GetreideMagazin: Frau Dr. Heidrich, wie kann gegen Ackerfuchsschwanz effektiv vorgegangen werden?

Dr. Katharina Heidrich: In Regionen mit intensivem Getreideanbau breitet sich der Ackerfuchsschwanz immer weiter aus. Die chemische Bekämpfung wird aufgrund eingeschränkter Verfügbarkeit von Wirkstoffen und zunehmender Resistenzentwicklungen immer schwieriger. Daher reichen chemische Maßnahmen allein oft nicht mehr aus, und integrierte Bekämpfungsstrategien sind notwendig. Die passende Sortenwahl kann ein Baustein in der Ackerfuchsschwanz-Bekämpfung sein.

GetreideMagazin: Welche Sorten eignen sich besonders gut?

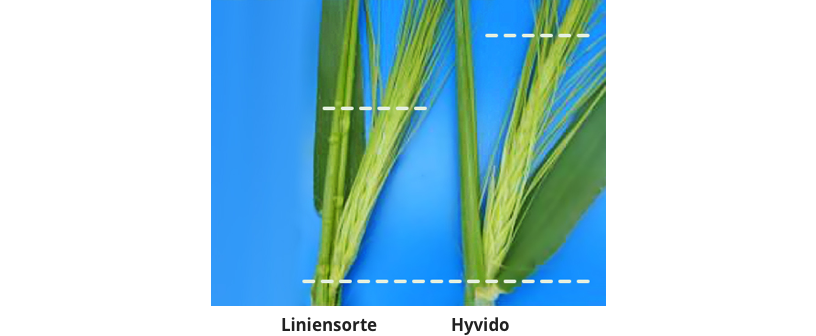

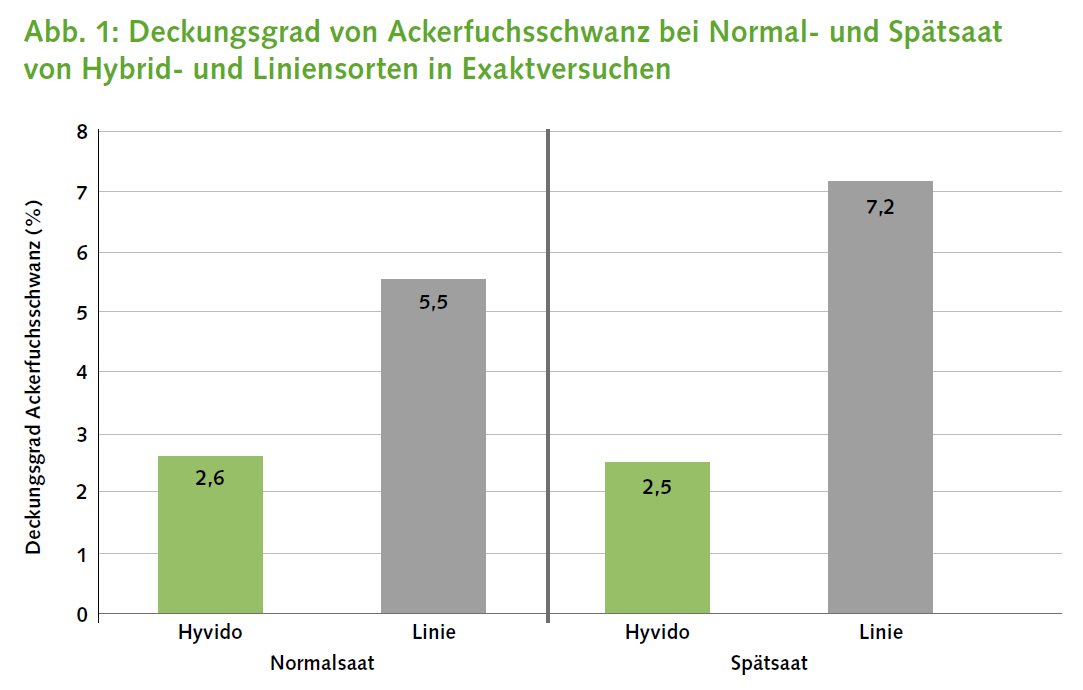

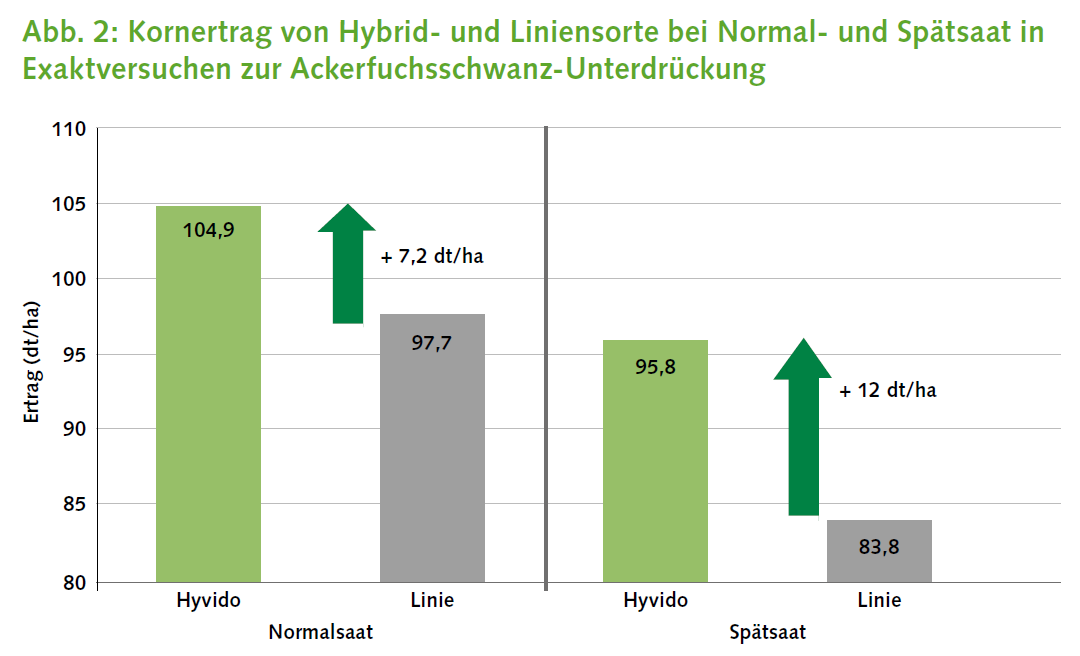

Dr. Katharina Heidrich: In mehrjährigen Exaktversuchen der Agrarberatung innovative Pflanzenproduktion (ABIP) am Standort Dietingen wurde die Unterdrückungsleistung der Hybridgerste im Vergleich zu einer zweizeiligen Liniensorte an zwei verschiedenen Saatterminen getestet. Dabei zeigte sich, dass die Hybridgerste den Ackerfuchsschwanz deutlich besser unterdrücken kann als die Liniensorte – und das selbst bei einer um 30% geringeren Aussaatstärke (Abb. 1). Der Unterdrückungseffekt war dabei sowohl bei normalem Saattermin als auch in der Spätsaat deutlich messbar. Die höhere Ackerfuchsschwanz-Unterdrückung der Hybridgerste trägtg außerdem zu einem deutlichen Ertragsvorteil von über 7 dt/ha in der Normalsaat und 12 dt/ha in der Spätsaat bei (Abb. 2). Dies verdeutlicht weiterhin die besondere Spätsaat-Eignung der Hybridgerste.

GetreideMagazin: Wie lässt es sich erklären, dass Unkräuter und Ungräser durch Hybridgerste stärker unterdrückt werden?

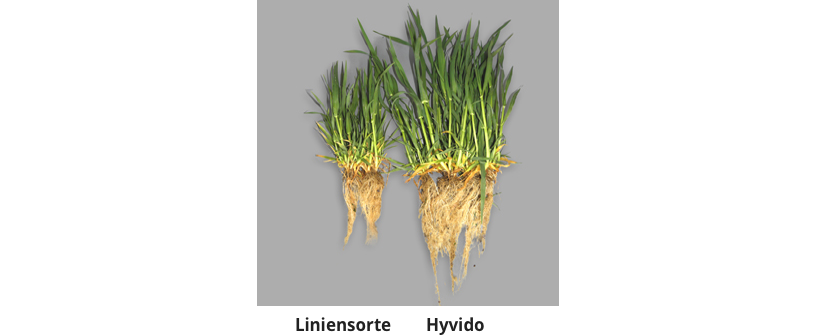

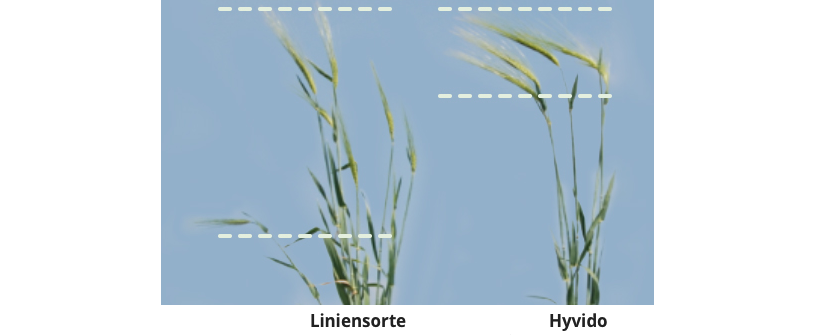

Dr. Katharina Heidrich: Die höhere Konkurrenzstärke der Hybridgerste basiert auf dem sogenannten Heterosiseffekt. Hybridgerste biildet ein größeres Wurzelsystem als Liniensorten aus und kann somit dem Ackerfuchsschwanz Wasser und Nährstoffe entziehen. Des Weiteren beginnt Hybridgerste früher mit der Bestockung und reduziert dadurch die Lichtverfügbarkeit für den Ackerfuchsschwanz. Dies führt zum einen zu einer geringeren Anzahl an Ackerfuchsschwanz-Ähren pro Quadratmeter und zum anderen zu weniger Ackerfuchsschwanz-Samen pro Ähre.Dadurch kann der Sameneintrag um 172% im Vergleich zu einer zweizeiligen Liniengerste reduziert werden. Übrigens: Auch gegen resistente Trespe- und Weidelgras- Arten konnte der Unterdrückungseffekt durch die Hybridgerste in England bereits nachgewiesen werden.

GetreideMagazin: Und was ist beim Anbau der Hybridgerste zu beachten, damit der Ackerfuchsschwanz möglichst effektiv unterdrückt wird?

Dr. Katharina Heidrich: Für eine effektive Unterdrückung des Ackerfuchsschwanzes durch Hybridgerste ist eine frühzeitige Düngung zu Vegetationsbeginn wichtig, um die Entwicklung eines dichten Bestandes zu fördern. Außerdem ist eine spätere Saat vorzuziehen, da diese mehr Spielraum für ackerbauliche Maßnahmen gegen Ackerfuchsschwanz bietet.

Quelle: Agrarberatung innovative Pflanzenproduktion GbR, Jens Heisrath,

Dietingen; mehrjährige Versuche zur Ackerfuchsschwanzunterdrückung 2016/17, 2017/18 und

2018/19; Mittel der Jahre und verschiedene Saatstärken; Hybridgerste im Vergleich zu

zweizeiliger Linie;

Normalsaat: 28./22./20. September, Spätsaat: 17./05./05.Oktober

Getreidemagazin 4/2021

26.07.2022

Stickstoff-Effizienz beginnt mit der Sortenwahl

Katharina Heidrich

Seed Cereals Technical Expert DACHDr. Stefan Weimar

(DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, Bad Kreuznach)Vergleich von Linien- und Hybridsorten bei Wintergerste

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDie aktuelle Novellierung der Düngeverordnung erhöht die Notwendigkeit zur Optimierung der Düngungsmaßnahmen. Dazu kann auch die sortenspezifische Stickstoff-Effizienz maßgeblich beitragen. Eine mehrjährige Versuchsreihe des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück gibt Aufschluss über Unterschiede zwischen Wintergerstenhybriden und konventionellen Gerstensorten hinsichtlich N-Aufnahme und N-Umsetzung.

Bereits mit der Düngeverordnung von 2017 wurden zur Düngebedarfsermittlung für Stickstoff bundeseinheitlich geltende ertragsabhängige Stickstoffbedarfswerte festgelegt. Diese sind für Einzelschläge bzw. Bewirtschaftungseinheiten mittels asymmetrischer Zu- und Abschläge nach Maßgabe des standortspezifischen Ertragsniveaus im Durchschnitt der fünf vorangegangenen Anbaujahre anzupassen.

Der Kulturarten-spezifische Stickstoffdüngebedarf ergibt sich als standortbezogene N-Obergrenze aus dem errechneten Stickstoffbedarfswert abzüglich des zum Vegetationsbeginn vorhandenen Nmin-Vorrats sowie der N-Nachlieferung des Bodens, der organischen Düngung des Vorjahres und der jeweiligen Vor- bzw. Zwischenfrucht.

Mit der aktuellen Verordnungsnovelle wurden die anwendungsbezogenen Regelungen flächendeckend erneut präzisiert. Gleichzeitig wurden in den mit Nitrat und Phosphat gefährdeten Gebieten, den sogenannten „roten Gebieten“ schärfere Restriktionen unter anderem hinsichtlich der zulässigen Nährstoffmengen und der zulässigen Düngungszeitfenster eingeführt. In den mit Nitrat gefährdeten Gebieten ist ab dem Düngejahr 2021 die Absenkung des ermittelten Stickstoffdüngebedarfs in der jährlichen Gesamtsumme um insgesamt 20 Prozent gemessen am Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 vorgeschrieben.

Vor diesem Hintergrund gilt es, neben der optimierten Einsatzlenkung von Düngungsmaßnahmen insbesondere auch die sortenspezifische N-Effizienz gezielt auszuschöpfen. Die mehrjährigen Versuche geben Aufschluss, inwieweit sich Linien- und Hybridzüchtungen in der sortenspezifischen N-Effizienz unterscheiden.

N-Effizienz - Einflussfaktoren und Auswirkungen

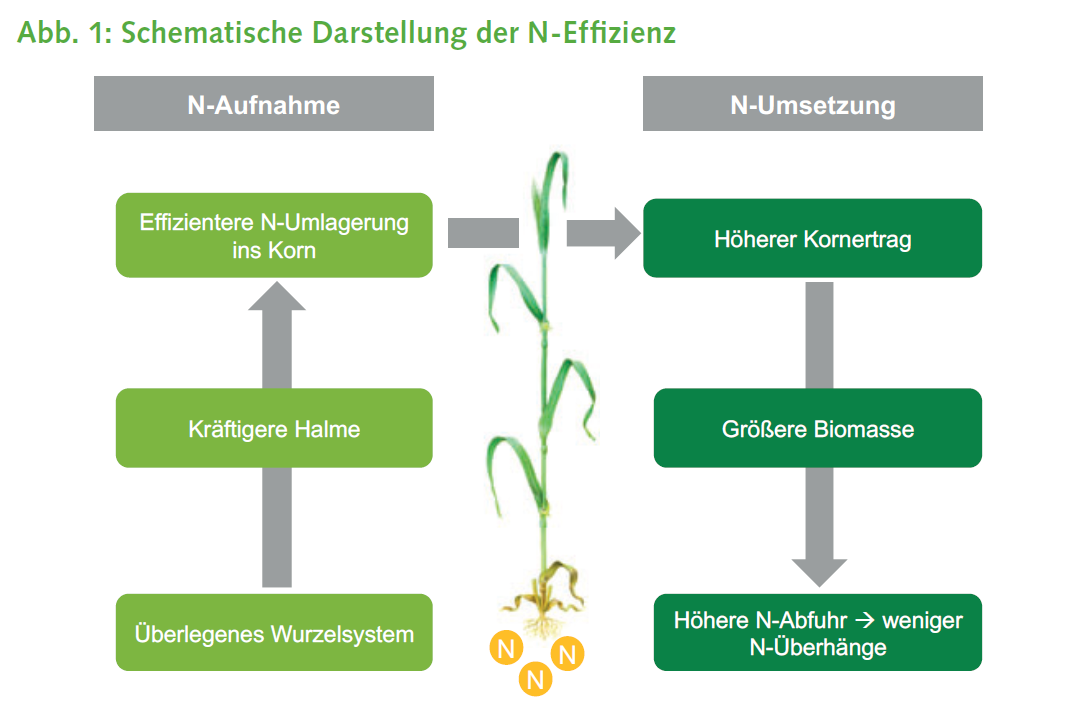

Abb. 1: Schematische Darstellung der N-Effizienz

Zwei Faktoren beeinflussen die Stickstoff-Effizienz einer Sorte: die N-Aufnahme und die innerpflanzliche N-Umsetzung. Hyvido Hybridgerstensorten haben hier Vorteile. Durch ihr überlegenes Wurzelsystem können sie den gegebenen Stickstoff besser aufnehmen und durch ihre kräftigeren Halme besser in der Pflanze verteilen. Außerdem zeigt Hybridgerste eine zügigere N-Umlagerung ins Korn. Dadurch kann der vorhandene Stickstoff effizienter in einen höheren Kornertrag umgesetzt werden (s. Abb. 1).

Stickstoff-Aufnahme

Überlegenes Wurzelsystem und kräftigere Halme

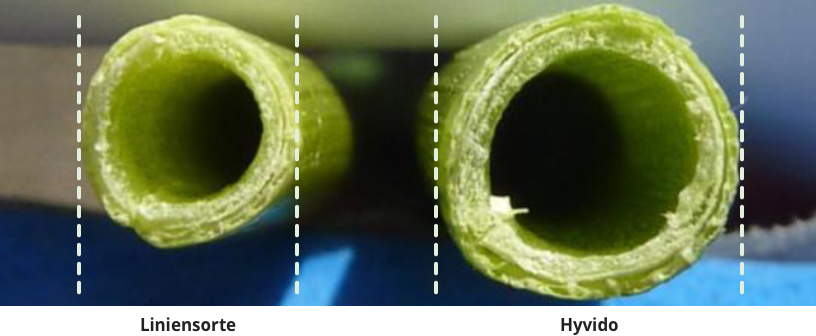

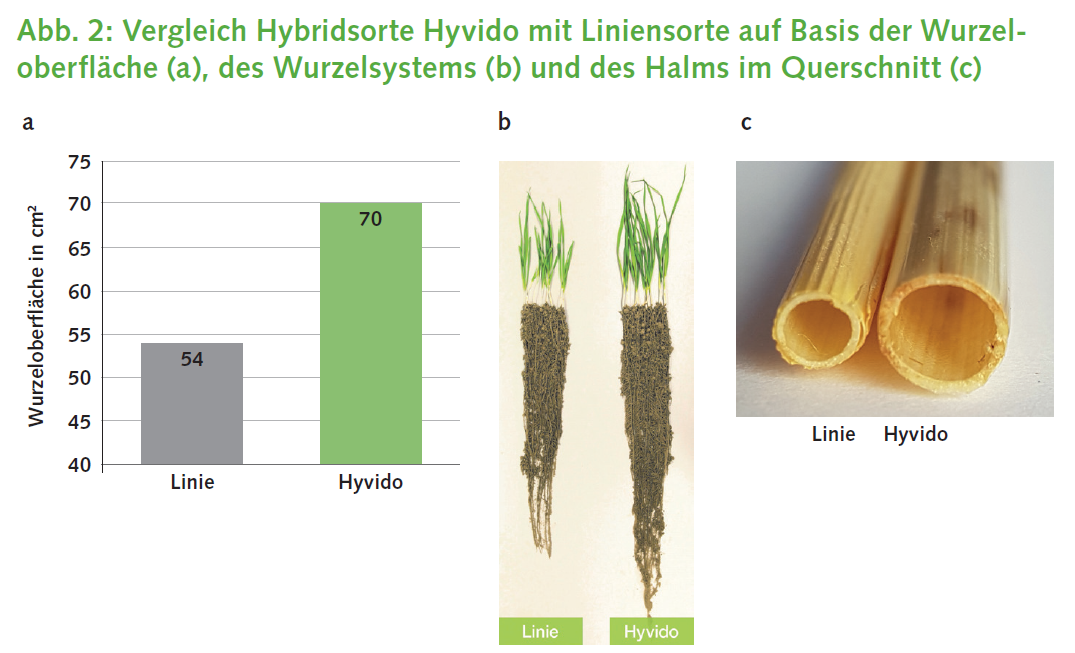

Abb. 2: a) Wurzeloberfläche aufgelaufener Pflanzen nach 18 Tagen, Rhizotron-Versuch, b)Wurzelsysteme im optischen Vergleich, c) Querschnitt der Halme. Quelle: Syngenta Forschungszentrum Stein, Schweiz

Bei Hybridgerste führt der Heterosiseffekt zur Ausbildung eines besonders leistungsstarken Wurzelsystems. Im Vergleich zu Liniensorten beginnen die Hybriden nach der Vegetationsruhe früher und schneller mit der Wurzelneubildung und entwickeln eine höhere Wurzelmasse sowie -dichte. Dadurch wird der für die N-Erschließung verfügbare Wurzelraum vergrößert. Insbesondere die höhere Anzahl an Kronenwurzeln begünstigt deutlich die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen.

Des Weiteren weisen Hybridgersten-Sorten kräftigere Halme mit einem größeren Halmdurchmesser auf. Dadurch können Wasser und Nährstoffe besser in der Pflanze verteilt werden

N-Verteilung in der Pflanze zugunsten der Kornanlage

Mithilfe von Genanalysen des N-Metabolismus konnte nachgewiesen werden, dass es bei Hybridgersten einen geringeren Bedarf an Stickstoff im Fahnenblatt gibt. Es konnte gezeigt werden, dass die Stickstoff-Verteilung in der Pflanze zugunsten der Kornanlage (=sink) verbessert ist. Dies bewirkt offensichtlich einen schnelleren Transfer des Stickstoffs ins Korn. Hyvido Hybridgerstensorten können somit gegebenen Stickstoff effizienter ins Korn einlagern.

Stickstoff-Umsetzung

Größere Biomasse

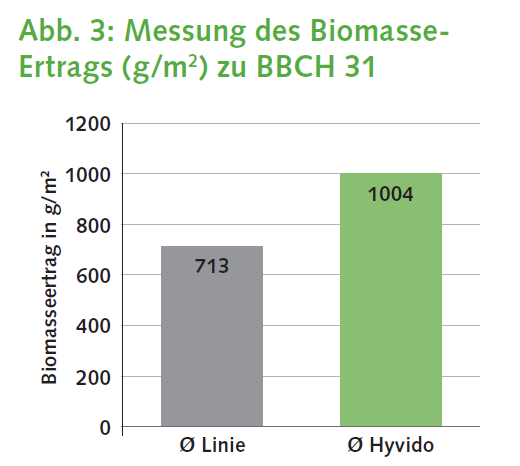

Abb. 3: Messung des Biomasse-Ertrags (g/m2) zum BBCH 31. Mittelwert der geprüften Linien- und Hyvido- Sorten. Syngenta Frankreich 2015

Die bessere Stickstoff-Aufnahme von Hybridgerste ermöglicht bereits zu Schossbeginn, einer für die Ährendifferenzierung wichtigen Phase, eine höhere Biomasse-Produktion. Dies wurde in Feldversuchen bestätigt.

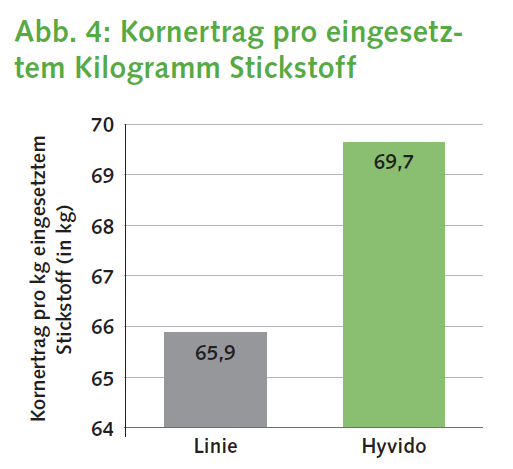

Höherer Kornertrag pro kg Stickstoff

Hybridgerste kann den gegebenen Stickstoff nicht nur besser aufnehmen, sondern auch besser in Kornertrag umsetzen. Dies konnte sowohl in internen Exaktversuchen als auch in den mehrjährigen Versuchen des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück gezeigt werden (s. Abb. 5). Pro kg eingesetztem Stickstoff ergibt sich in diesen Versuchen ein höherer Kornertrag von knapp 4 kg (s. Abb. 4). Der Proteingehalt im Korn ist dabei nicht signifikant verändert.

Abb. 4: Kornertrag pro eingesetztem kg Stickstoff. Mehrjährige Exaktversuche des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (2016-2019), Standort Kümbdchen; Verrechnung der Düngestufen 103, 134 und 164 kg N/ha.

Ergebnisse der mehrjährigen Düngungsversuche des DLR RNH am Standort Kümbdchen

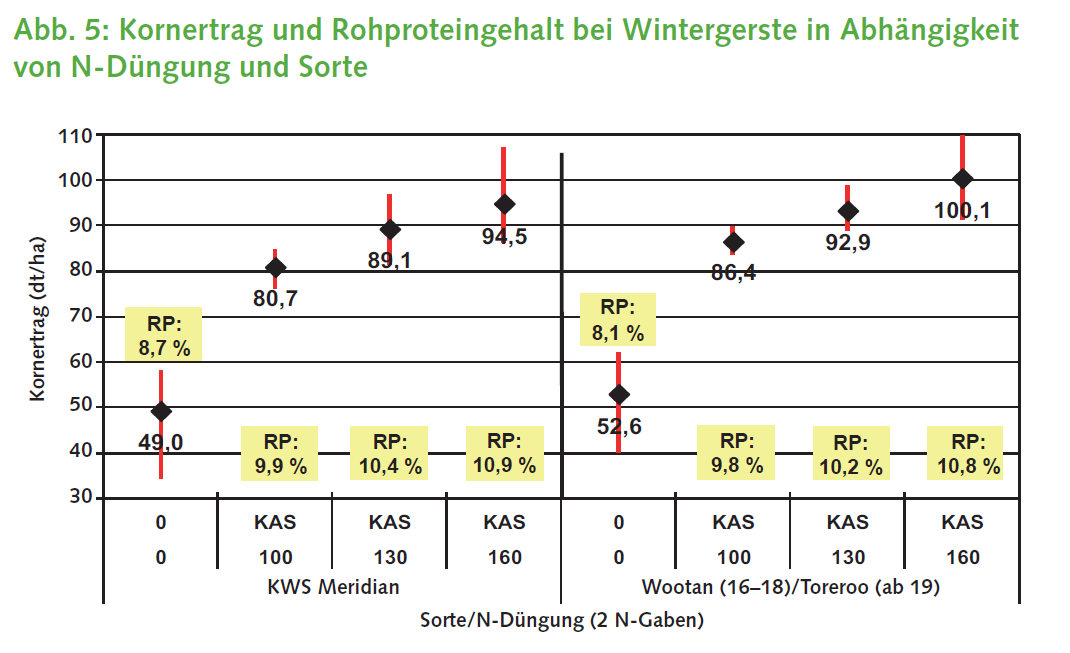

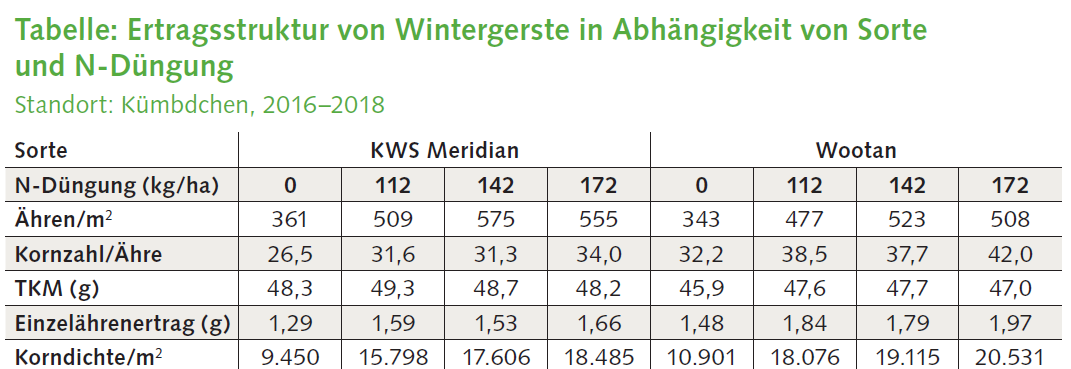

Der N-Düngungsversuch zu Wintergerste wurde mit den mehrzeiligen Sorten KWS Meridian (2016-2019), Wootan (2016-2018) und Toreroo (2019) durchgeführt. Die Aussaat erfolgte jeweils bis zur letzten Septemberdekade mit durchschnittlich 350 keimfähigen Körnern/m2, bei der Hybridsorte wurde die Saatstärke um 30 % reduziert.

Unter den Witterungsbedingungen der Versuchsjahre 2016 bis 2019 lieferten die Hybridsorten Wootan und Toreroo im Vergleich zur Liniensorte KWS Meridian in den geprüften N-Stufen einen Ertragsvorteil zwischen knapp 4 und 6 dt/ha. Der erzielbare Mehrerlös dürfte auch die insgesamt höheren Saatgutkosten durchaus rechtfertigen (s. Abb. 5 und 6).

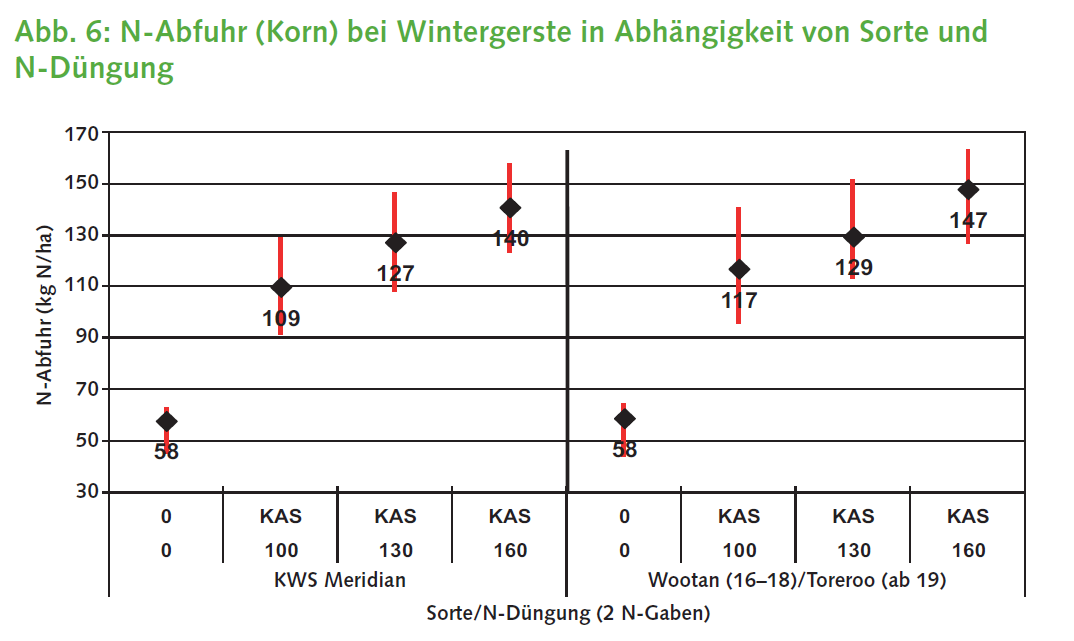

Höhere N-Abfuhr über das Korn

Des Weiteren wird bei gleichem N-Angebot bis zu 8 kg/ha mehr N über das Korn abgefahren (s. Abb. 6). Dadurch können N-Überhänge reduziert und die N-Bilanz verbessert werden. Dies bringt im Folgejahr mehr Flexibilität bei der N-Düngung. Vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben lassen sich so mit Hyvido Hybridgerstensorten selbst bei reduzierter N-Düngung ein hohes Ertragsniveau erzielen und gleichzeitig die N-Bilanz optimieren.

Abb. 5&6: Kornertrag, Rohproteingehalt und N-Abfuhr bei Wintergerste in Abhängigkeit von der N-Düngung und Sorte am Versuchsstandort Kümbdchen. Die angegebenen Mittelwerte sind jeweils mit einem schwarzen Punkt gekennzeichnet, der vertikale Balken erfasst die Minimum- und Maximumwerte, RP = Rohproteingehalt. N1 = N-Gabe zum BBCH 25/27, N2 = N-Gabe ab BBCH 30/31

Ertragsstrukturanalyse

Beim Vergleich der Ertragsstrukturkomponenten der gedüngten Varianten verzeichnete die Hybridsorte Wootan gegenüber der Sorte KWS Meridian im Mittel der Versuchsjahre 2016 bis 2018 eine um bis zu ca. 10 % geringere Bestandesdichte. Angesichts der um 30 % reduzierten Aussaatstärke bewegte sich der Bestockungskoeffizient der Hybridsorte, der etwa dem Faktor 2 entsprach, dennoch um rund 25 % über dem der Liniensorte KWS Meridian. Gleichermaßen erhöhte sich bei der Hybridsorte Wootan die Bekörnung um 7 Körner pro Ähre im Mittel der gedüngten Varianten bei einer in etwa gleichwertig ausgeprägten Tausendkornmasse. Im dreijährigen Durchschnitt lieferte die Hybridsorte Wootan bei den gedüngten Varianten rein kalkulatorisch eine um 11 % höhere Korndichte/m2.

Die kompensatorische Wirkung einer höheren Kornzahl pro Ähre bzw. Quadratmeter trat insbesondere in den Vegetationsjahren 2017 und 2018 in einem ertragsrelevanten Ausmaß zutage, die durch einen überwiegend trockenen Witterungsverlauf während der Ertragsbildungsphase geprägt waren (Tab. 1).

Tab. 1: Ertragsstruktur von Wintergerste in Abhängigkeit von der Sorte und der N-Düngung am Standort Kümbdchen (2016-2018)

Fazit

Die aktuelle Novellierung der Düngeverordnung sieht weitere Einschränkungen hinsichtlich der zulässigen Düngemengen vor. So ist z.B. in den sog. „roten Gebieten“ ab 2021 eine Absenkung des Stickstoff-Düngebedarfs um 20 Prozent vorgeschrieben. Eine effiziente Ausnutzung des gegebenen Stickstoffs durch die Sorte wird daher umso wichtiger.

In mehrjährigen amtlichen Versuchen des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück konnte eine verbesserte N-Effizienz der Hybridgerstensorten im Vergleich zur Liniensorte festgestellt werden. Hyvido Hybridgerste kann den gegebenen Stickstoff besser aufnehmen und effizienter ins Korn umlagern. Dadurch ergibt sich eine höhere N-Abfuhr über das Korn und somit eine Reduzierung der N-Überhänge. Mit Hyvido Hybridgerstensorten lassen sich daher selbst bei reduzierter N-Düngung ein höheres Ertragsniveau gegenüber Liniensorten erzielen und gleichzeitig die N-Bilanz optimieren.

* Quelle: Vicente et al (2019), Identification of traits associated with barley yield performance using contrasting nitrogen fertilizations and genotypes. Plant Science 282 (2019) 83-94

Veröffentlichung im Getreidemagazin 04/2020

24.06.2020 • Saatgut

Sortenwahl im Zeichen des Klimawandels – ein Leitfaden.

Britta Richter

Marketing Managerin Liniensorten Syngenta Seeds GmbHHandlungsoptionen bei abiotischen Stressfaktoren durch Klimawandel

Mehr anzeigen Weniger anzeigenKlimawandel – Abiotische Stressfaktoren nehmen zu

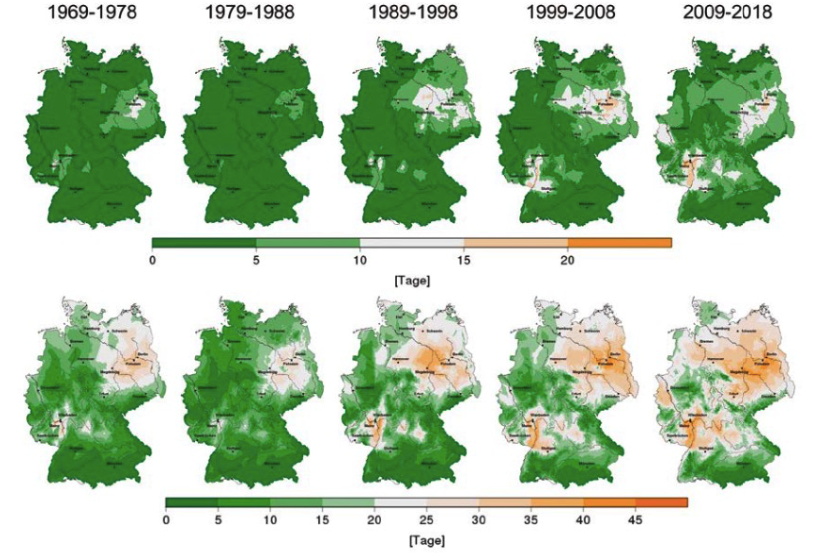

Abbildung 1: Mittlere jährliche Anzahl der Tage mit einer Bodenfeuchte unter 30 % nFK für Winterweizen auf einem schweren Boden (oben, sandiger Lehm) und einem leichten Boden (unten, lehmiger Sand)

Quelle: Umweltbundesamt, Monitoringbericht 2019

Keine andere Branche ist so wetterabhängig wie die Landwirtschaft. In den letzten beiden Jahren begann die Weizenernte vielerorts früher als üblich. Hohe Temperaturen und geringe Niederschläge haben den Beständen geschadet. Mangelnde Kornausbildung und enttäuschende Erträge sind die Folgen und keine Einzelfälle. Rückblickend auf die letzten Jahre waren 2011, 2014, 2015, 2018, 2019 und auch in diesem Jahr weite Teile Deutschlands von Trockenheit betroffen. Das heißt gerade in der Hauptwachstumszeit von April bis Juni war das Wasser knapp und die Pflanzen litten unter Trockenstress. In der Abb. 1 wird deutlich das der Schwellenwert der nutzbaren Feldkapazität abgenommen hat über die letzten Jahrzehnte. Durch die geringere Wasserspeicherkapazität des leichten Bodens ist hier die Anzahl der Tage, in denen der kritische Schwellenwert unterschritten wird, insgesamt höher als für den schweren Böden. Besonders betroffen von der zunehmenden Boden-trockenheit sind der Osten Deutschlands sowie das Rhein-Main Gebiet.

Müssen wir die Anbaustrategie anpassen?

Der Klimawandel wird offensichtlich, Trockenphasen im Frühjahr oder Vorsommer treten immer

häufiger auf

und wir müssen uns die Frage stellen, ob das Anbaumanagement stärker darauf abzustimmen ist.

Eine mögliche

Antwort auf die veränderten Witterungsverhältnisse könnten die Ausweitung des

Wintergerstenanbaus sowie

Frühsaaten und der Anbau von früh abreifender Sorten sein. Spätfröste im Frühjahr zeigen auch,

dass das

Kriterium Winterhärte berücksichtigt werden sollte. Außerdem steigt die Anzahl der Mähdruschtage

in den

stetig wachsenden Betrieben. Daher spielen Fallzahlstabilität und Auswuchsfestigkeit eine

wichtige Rolle.

Sorten mit Frühsaateignung brauchen eine gute Gesundheit sowie eine langsame Jugendentwicklung.

Als

frühsaattauglich haben sich in den zurückliegenden Jahren u. a. Opal und Findus gezeigt. Euclide

als sehr

frühe Weizensorte konnte durch die guten Erfahrungen im Anbau, sich in den letzten Jahren

etablieren.

Stärker auf frühreife Sorten setzen

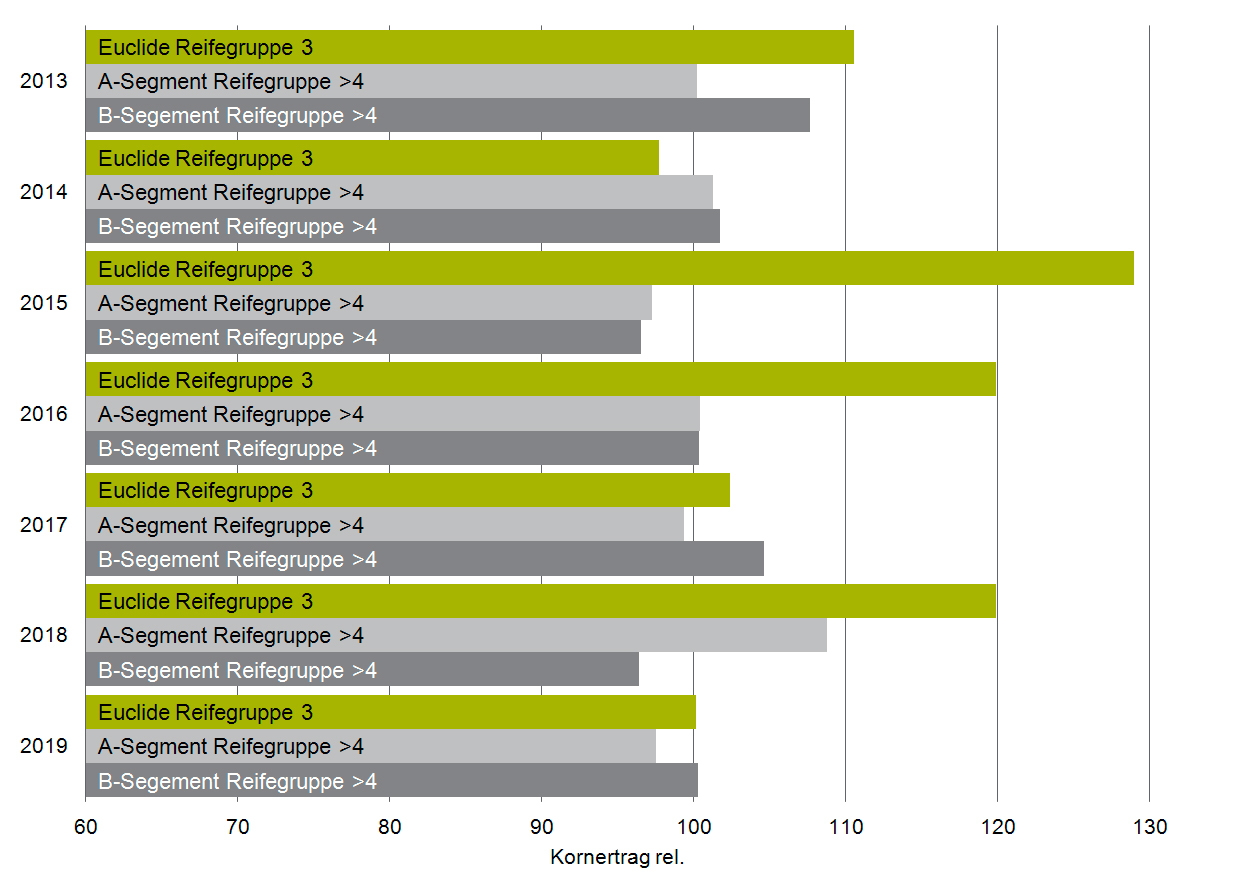

Abbildung 2: Ertragsleistung auf leichtem Standort differnziert nach Reifegruppen 2013 - 2019

Quelle: HU Berlin, Standort Thyrow 2013-2019. Eigene Berechnung. Kornertrag behandelt, Sortenauszug: Euclide im Vergleich zu normal und spätreifendem A-/B-Segment

Bei der Entscheidung für eine frühreife Weizensorte ist die Ertragsleistung zwar ein besonders wichtiges, aber nicht das einzige Kriterium. In Hinsicht auf den Klimawandel spielen Hitzetoleranz, sowie schnellere und vor allem sicherere Kornfüllung eine zunehmend wichtige Rolle. Auch weisen diese Sorten auf ertragsschwächeren, vor allem trockeneren Standorten eine höhere Ertragsstabilität auf als Sorten, die normal oder später abreifen. Die Abb. 2 zeigt anhand des Standorts Thyrow (schwach schluffiger Sandboden, BZ 25 – 33) die Ertragsleistung nach Reifegruppen der Qualitätssegmente A und B. Auch bei häufigerem Auftreten von Vorsommertrockenheit sind frühreife Sorten eher im Vorteil. Außerdem können größere Betriebe mit hohem Weizenanteil durch den Anbau früh abreifender Weizensorten Arbeitsspitzen entzerren und das Erntezeitfenster verbreitern. Für die Nachfrucht werden auch günstigere Bedingungen geschaffen, wie bessere Strohrotte oder eine rechtzeitige Bestellung unter trockenen Bodenverhältnissen. Einige frühe Sorten bieten als Grannenweizen weitere Vorzüge wie den Schutz vor Wildverbiss oder Vogelfraß sowie besondere Trockentoleranz, da Grannen eine geringere Verdunstung aufweisen und selbst dann noch assimilieren, wenn die Blätter aufgrund von Trockenheit bereits abgestorben sind.

Frühzeitiges Dreschen sichert die Qualität

Gemäß der frühen Entwicklung ist auch der frühe Erntezeitpunkt zu berücksichtigen. Die Ernte zum richtigen Reifezeitpunkt sichert stabile Fallzahlen und vermeidet Qualitätsverluste. Ein rechtzeitiger Drusch kann auch das Einbrechen der vollreifen Bestände vermindern. Ferner sollte der Anbau früher Weizensorten nicht mit der Frühsaat gleichgesetzt werden. Vielmehr sind ortsübliche oder spätere Saattermine anzusetzen. Ebenfalls sind im frühen Weizen die zeitigen Vegetationsabschnitte zuberücksichtigen, damit Anbaumaßnahmen wie N-Düngung, Wachstumsreglereinsatz und Pflanzenschutz termingerecht erfolgen.

Ihre Ansprüche entscheiden

Zur kommenden Aussaat sollte jeder Landwirt zunächst die speziell für ihn wichtigen Kriterien für die Sortenwahl definieren. Jeder Betrieb stellt unterschiedliche Ansprüche, dennoch bleiben die wichtigsten Kriterien Ertragshöhe und -sicherheit, neben Qualität, Saatterminen, Reifezeitpunkt, Winterhärte, Blatt- und Ährengesundheit. Vor allem bei größerer Anbaufläche sollte eine gewisse Reifezeitstaffelung ein wichtiger Bestandteil der Risikominderung sein. Früher reifende Sorten spielen hierbei eine wichtige Rolle. Eine gezielte Sortenwahl ist in Zeiten zunehmender Wetterkapriolen praktizierte Risikominderung und Erlössicherung.

01.03.2019 • Saatgut

Sommerungen im Jahr 2019 – Getreide als lukrative Alternative

Britta Richter

Marketing Managerin Liniensorten Syngenta Seeds GmbHEntscheidungshilfen zur Sortenwahl für Sommerungen 2019

Mehr anzeigen Weniger anzeigenDie richtige Wahl beim Anbau der Kultur

Das schwierige Vegetationsjahr 2018 ist vorbei und das neue hat gestartet. Die Voraussetzungen der Aussaat 2018 standen vielerorts wiederum unter schwierigen Bedingungen. In weiten Teilen Deutschlands bestimmte die Trockenheit bzw. der fehlende Niederschlag die Entwicklung der Winterungen insbesondere war der Raps betroffen. Dem Raps fehlte die Feuchtigkeit zum Keimen und für die Phase danach. Annähernd 115.000 ha der Rapsaussaatfläche wurden bundesweit noch im Herbst umgebrochen und der Anteil könnte sich noch erhöhen. Auf einigen Flächen wurde bereits inzwischen Wintergetreide ausgesät. Dessen ungeachtet verbleiben Flächen die im Frühjahr mit Sommergetreide oder anderen Frühjahrskulturen wie Mais bestellt werden. Auch ist noch nicht abzusehen was der Winter bringt, ob die Herbstbestände gut durch den Winter kommen.

Vorzeitiger Umbruch von herbizidbehandeltem Winterraps

Auf Flächen, die im Herbst bereits mit Herbiziden behandelt worden sind, können die noch im

Boden

vorhandenen Wirkstoffe die Neuansaat schädigen.

In Abhängigkeit vom erfolgten Herbizideinsatz scheiden deshalb bestimmte Sommerungen von vorn

herein aus oder ihr Anbau erfordert zuvor eine entsprechende Intensität der Bodenbearbeitung.

Diesbezüglich sind die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der Herbizide zu beachten. Details

zum Nachbau sollten mit der Fachberatung abgeklärt werden.

Überblick zu den Möglichkeiten eines Nachbaus nach Winterraps:

- Bei metazachlorhaltigen Produkten (z.B. Fuego, Fuego Top, Butisan Kombi, Butisan

Gold) und clomazonehaltigen Produkten

(z.B. Clomazone 360 CS, Gamit 36 AMT, Colzor Trio, u.a.):

Nachbau im Frühjahr von Sommergetreide, Mais oder Leguminosen möglich. - Stomp Aqua im Vorauflauf:

Im Frühjahr können Sommerweizen (auch Durum), Sommergerste, Mais, Kartoffeln, Ackerbohnen, Erbsen, Rotklee, Luzerne, Soja und Sonnenblumen nachgebaut werden. Vor der Neueinsaat sollte die obere Krume (ca. 10–15 cm) gut durchmischt werden. - Runway im Vorauflauf:

Bei vorzeitigem Umbruch sind Schäden an nachgebauten Kulturen möglich. Es können nur Getreide, Mais oder Futtergräser nachgebaut werden.

Da in der Regel zur Rapssaat die in der DüV erlaubten Düngemengen gegeben werden und durch den Rapsumbruch die gegebenen Düngemengen eventuell nicht aufgenommen werden konnten, sind im Boden die Nährstoffe zum größten Teil noch vorhanden. Diese Nährstoffe müssen von der nachfolgenden Kultur genutzt werden. Bei der Düngebedarfsermittlung 2019 sind die ausgebrachten Stickstoffmengen zu Winterraps entsprechend zu berücksichtigen.

Optionen für bisher unbestellte Flächen

Eine kurzfristige Maximierung des Deckungsbeitrages unter Berücksichtigung der guten fachlichen

Praxis

ist das Ziel. Viele Landwirte planen nun den Anbau von Sommergetreide oder Mais.

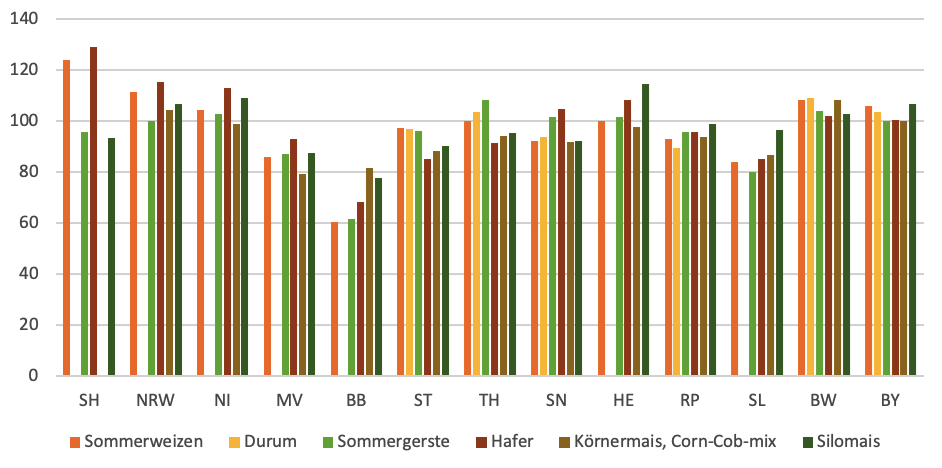

Betrachtet man das Ertragsvermögen ausgewählter Sommerkulturen zeigen sich regional sehr große

Unterschiede innerhalb der Bundesländer Abb.1. Ertragsrelevant sind vor allem die

Standortfaktoren

Klima und Boden. Verglichen im Bundesdurchschnitt (rote Linie) werden in Schleswig-Holstein die

höchsten Sommerweizenerträge neben Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Baden-Württemberg und

Bayern

gedroschen. In den Nordöstlichen Ländern sowie im überwiegenden Mitteldeutschland sind die

Erträge

unterdurchschnittlich.

Abbildung 1: Ertragsvermögen ausgewählter Fruchtarten nach Bundesländern im Mittel 2011 bis 2017 (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Sommergetreide – eine lukrative Anbaualternative

Jetzt im Frühjahr stellt sich die Frage, welche Kultur auf den freien Flächen angebaut werden

soll.

Entscheidungsrelevant sind hierbei das Ertragsvermögen am Standort, die

Vermarktungsmöglichkeiten

und damit verbunden die erzielbaren Erlöse, Produktionskosten sowie die Einordnung in die

Fruchtfolge.

Die Wirtschaftlichkeit des Maisanbaus ist maßgeblich vom Standort abhängig. Ertragsrelevant sind hier vor allem die Standortfaktoren Klima und Boden. Dies gilt in gleichem Maße für Körner- und Silomais. Um ihn als Anbauoption gegenüber anderen Fruchtarten attraktiv zu machen ist aus ökonomischer Sicht davon auszugehen, dass für Mais regional ein unterschiedliches Preisniveau nötig ist.

Grundvoraussetzung für den lukrativen Anbau von Sommergetreide ist die geforderte Vermarktungsqualität zu erreichen. Die wichtigsten Einflussgrößen auf hohe Qualitäten sind neben Standort und Sorte ein rechtzeitiger Aussaattermin sowie eine sorgfältige Bodenbearbeitung mit dem Ziel einer leichten Durchwurzelung.

Braugerste ist wirtschaftlich gesehen wieder eine der lukrativsten Anbaualternativen für die Frühjahrsaussaat. Seitens der Mälzer und Brauer besteht eine große Nachfrage nach heimischer Ware. Die Versorgungslage an Braugerste ist nach letztjähriger Ernte knapp und das nicht nur in Deutschland. Zudem gewinnen Regionalität und Spezialbiere an Bedeutung und Brauereien sind wegen des Reinheitsgebots auf Rohstoffe mit höchsten Qualitäten angewiesen. Ackerbaulich ist die Sommerung Braugerste sicherlich eine wichtige Bereicherung in der Fruchtfolge auch die Vermarktungschancen werden im kommendem Jahr als positiv bewertet.

Im Gegensatz zu Sommergerste ist bei Sommerweizen eine rechtzeitige Aussaat wichtiger als ein

optimales Saatbett.

Durum kann eine gute Alternative zu Sommerweizen bilden sowohl in ertraglicher, als auch

wirtschaftlicher

Hinsicht. Allerdings ist der Anbau beschränkt auf die wärmeren und vor allem sommertrockenen

Gebiete.

Der Anbau von Sommergetreide ist auch aus pflanzenbaulicher Sicht durchaus mit positiven Nebeneffekten verbunden:

- Der Fruchtfolgewert der Sommerung kann entsprechend hoch bewertet werden je enger und winterungslastiger die bisherige Fruchtfolge war.

- Bessere Eingliederung in bestehende Fruhtfolgen

- Höhere Ertragssicherheit auf sommertrockenen, leichten Standorten

- Durch zusätzliche mechanische Bekämpfungsmöglichkeiten kann man dem Ungrasdruck in Sommerungen deutlich besser begegnen.

- Insbesondere Sommergerste kann im Frühjahr auflaufende Ungräser durch eine intensive Bestockung und hohe Bestandesdichten wirkungsvoll unterdrücken.

- Entlastung der N-Bilanz durch geringen N-Bedarf.

Im Gegenzug gibt es auch negative Aspekte zu berücksichtigen bei Hackfrüchten sowie Mais.

- Ertragsverluste der später gedrillten Winterung

- Erosionsschäden bis Reihenschluss

- Strukturschädigung bei nasser Ernte

- Stärkere Humuszehrung

Sortenwahl – Unsere Empfehlungen:

Mit Hinsicht auf die Sortenwahl sollten deren Qualitäten vergleichsweise umweltstabil sein. Unsere Empfehlungen für unsere Sommergetreide finden Sie hier.

Anbautelegramm für Sommergetreide

| Sorte | AUSSAAT (ortsüblich) | DÜNGUNG | WACHSTUMS- REGLER |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ende Februar bis Ende März | Frühjahr bis April | Ab Ende Februar bis Mitte April | Startgabe kg/Nha |

||||

| günstig | ungünstig | früh/ günstig |

spät/ ungünstig |

||||

| Sommerweizen | |||||||

| SW Kadrilj | 400-500 | 60-70 | gering | ||||

| Sonett | 400-500 | 60-70 | gering-mittel | ||||

| Sommerdurum | |||||||

| Miradoux | 350 | 400 | 50-60 | mittel | |||

| Sommergerste | |||||||

| Quench | 240-290 | 290-340 | 70-110 | gering-mittel | |||

| Laureate | 260-310 | 310-360 | 80-120 | gering-mittel | |||

Weitere Sorteninformationen und Anbauempfehlungen finden Sie sich auf de.syngentacpd9.acsitefactory.com/produkte/getreide

Innovative Hybridtechnologie

Herausforderungen der Getreidezüchtung

Weizen ist neben Mais und Reis eine der wichtigsten Getreidearten weltweit. Die züchterische Entwicklung von Mais und Reis machte in den letzten Jahren aber deutlich größere Fortschritte. Dies spiegelt sich in signifikant stärker gewachsenen Erträgen wider. Im Jahr 1998 übertrafen die Maiserträge erstmals die des Weizens, bald darauf war das auch beim Reis der Fall.

Ertragssteigerungen in Getreide, und speziell beim Weizen sind aufgrund des komplexen Erbguts schwieriger zu erreichen. Bis 2050 müssen weltweit ca. 70% mehr Nahrung erzeugt werden, um die bis dahin prognostizierten 2,3 Milliarden zusätzlichen Menschen weltweit zu versorgen.

Die Zielsetzung muss es daher sein, schnellstmöglich ertragreichere Sorten zu züchten, die resistenter gegen Krankheiten sind und besser mit dem sich wandelnden Klima zurechtkommen.

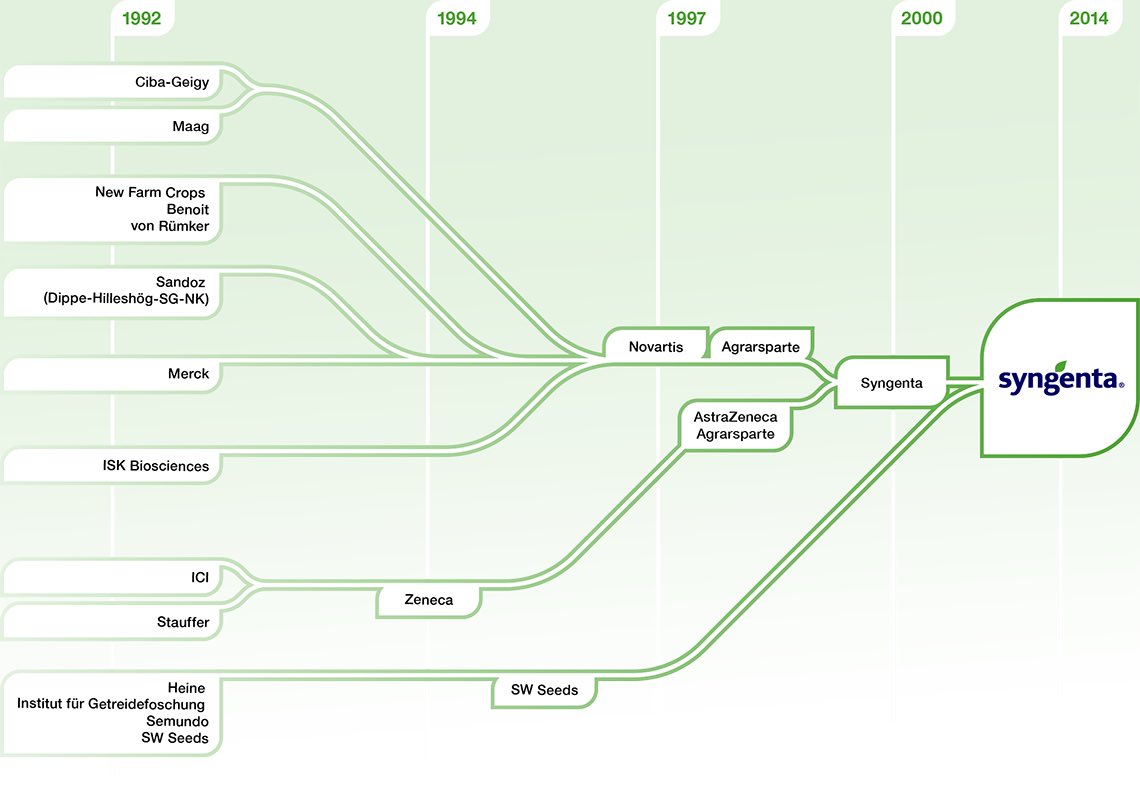

Die Antwort von Syngenta auf diese Herausforderungen: konsequente Investition und Weiterentwicklung der Hybridtechnologie in der Getreidezucht!

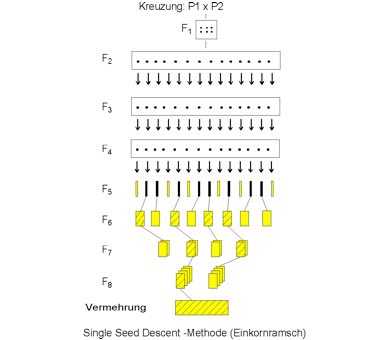

Instrumente der Züchtung zur Verkürzung der Züchtungszeit:

Mit Hybridzüchtung in eine ertragreichere Zukunft

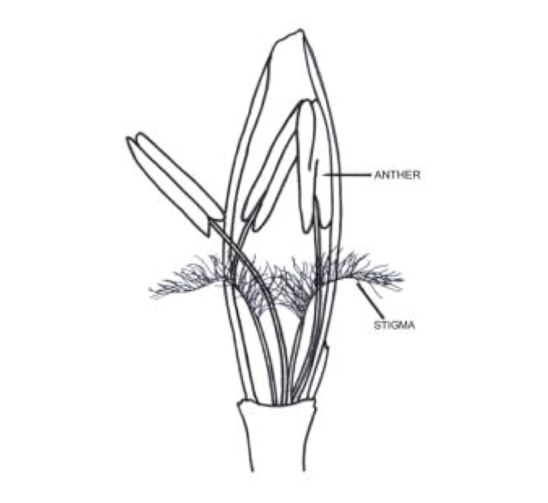

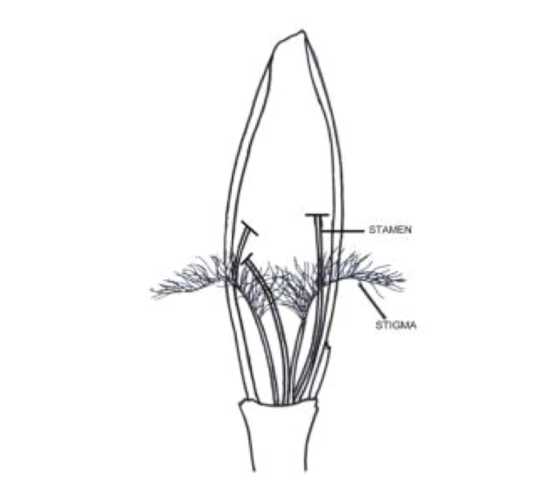

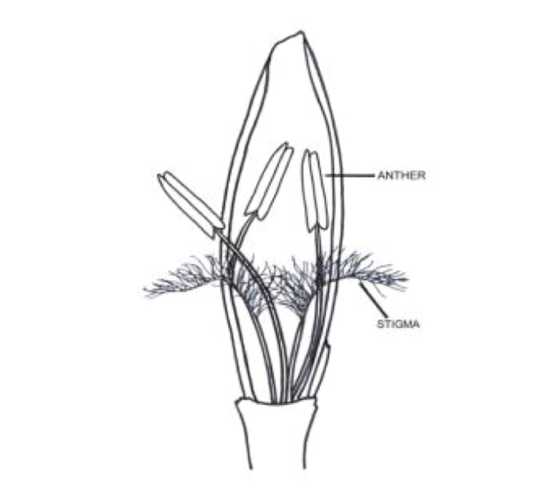

Was sind Hybride? Grundsätzlich sind Hybride die Nachkommenschaft von genetisch möglichst weit entfernten Elternlinien.

Den Ertragsvorprung der Nachkommen über Ihre Eltern nennt man Heterosiseffekt. Die Leistung des Hybriden (Hybrid Vigor) besteht darin, stärker und gesünder zu sein, als die Elterngeneration.

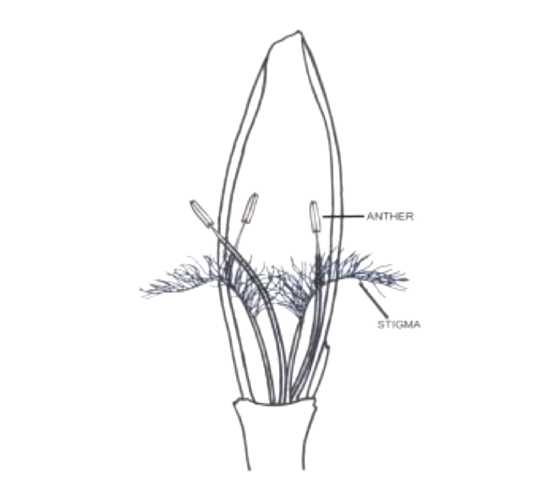

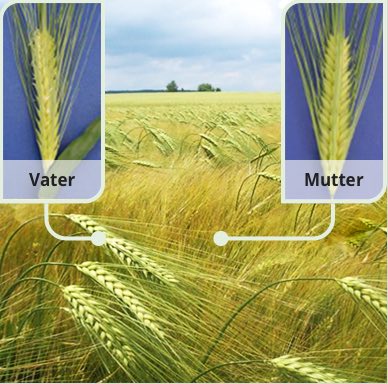

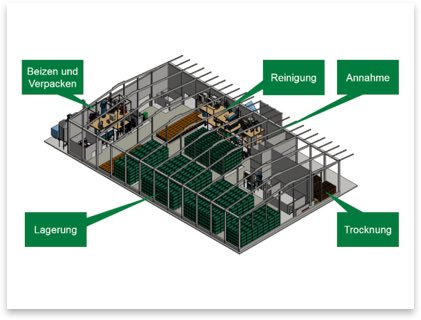

Aufbau eines Saatgutproduktions-Systems am Beispiel von Hybridgerste

Das Resultat: Sichtbarer Heterosiseffekt mit deutlicher Mehrleistung der Hybridgerste vs. Liniensorten

Mehrleistung durch Hybridtechnologie

Diese Art der Züchtung führt dazu, dass die Nachkommen die besten Eigenschaften der Eltern in sich vereinen, in der Fachsprache auch Heterosiseffekt genannt.

In der Praxis führt dieser Effekt zu einer besseren Vitalität der Pflanzen, einem besseren Wurzelwachstum, einer besseren Regenerationsfähigkeit und insgesamt damit zu deutlich mehr Ertrag. Im Ackerbau kennt man die Hybridzüchtung bereits seit vielen Jahren zum Beispiel aus dem Raps, Mais und vielen Gemüsekulturen, wo Hybriden aufgrund ihrer Vorteile die konventionellen Sorten fast vollständig abgelöst haben.

Seit einigen Jahren züchtet Syngenta mit großem Erfolg die Hyvido-Hybridgerstensorten, die durch Mehrerträge und weitere ackerbauliche Vorteile den Liniensorten überlegen sind.

Ansprechpartner Außendienst

Ansprechpartner Außendienst

Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihre regionalen Ansprechpartner zu finden.

Suchen