Beraten ist unsere Mission

Wichtiges Know-How für den erfolgreichen Getreideanbau rund ums Frühjahr

Wichtiges Know-How

für den erfolgreichen

Getreideanbau rund

ums

Erntejahr

Das nützliche Nachschlagewerk für alle Praktiker: Das Syngenta Handbuch für erfolgreichen Getreideanbau im Frühjahr

Wertvolle Hinweise rund um alle wichtigen Arbeitsschritte im Frühjahr. Jetzt downloaden.

Syngenta_Handbuch_Erfolgreicher Getreideanbau_FJ.pdf (5532.174 KB)Düngung im Frühling

Mit den folgenden Informationen und Kennziffern zur Nährstoffbedarf, -versorgung und –berechnung machen Sie Ihre Felder fit fürs Frühjahr.

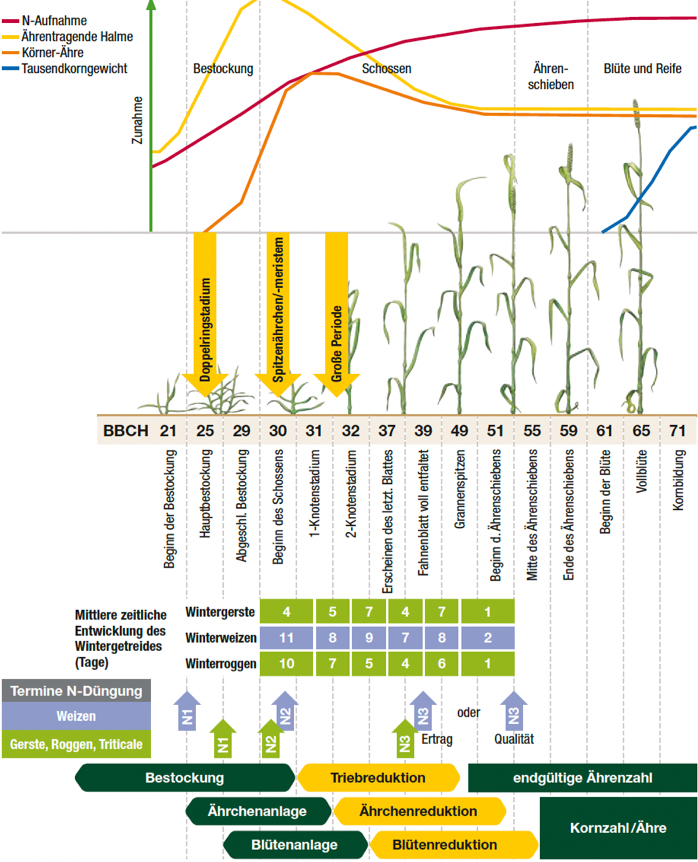

Wintergetreide: Aufbau- und Reduktionsphasen der Ertragsorgane

Zielwerte der Bestandesentwicklung in Winterweizen und Wintergerste

| Bestand | Trieb-/Sollährenzahl |

|---|---|

| BBCH 25 „Doppelring“ | min. 200 % |

| BBCH 30 | 200 – 300 %1 |

| BBCH 32 | 150 – 200 % |

| BBCH 65 | 100 – 120 % |

| Kennzahlen für die Ertragsbildung am Beispiel von Winterweizen |

Optimum |

|---|---|

| Vegetationstage Feldaufgang – Doppelring | 60 - 75 |

| Vegetationstage Doppelring – Große Periode | > 30 |

| Vegetationstage Große Periode – Ährenschieben | > 20 |

| Vegetationstage Ährenschieben – Reife | > 50 |

| Temperatur Tagesmittel Oktober – April (°C) | 4 - 8 |

| Temperatur Tagesmittel Juni (°C) | 14 - 16 |

| Tage im Juni > 27°C Tagesmittel | 0 |

| Niederschläge Nov. – Feb. (mm) | 150 - 250 |

| Niederschläge Mai (mm) | > 40 |

| Niederschläge Juni (mm) | > 50 |

1Je nach Sorte und Standort: Weizen 200 – 250 %, Gerste 250 – 300 %

Düngung im Getreide – Was ist wichtig? Was ist im Frühjahr zu tun?

1. Startgabe = das Fundament

Ziel: Optimale Triebzahl, Wurzelwachstum

Wichtige Nährstoffe: N, P, S

NStickstoff

- N-Aufnahme bis BBCH 29 = 25 – 30 %

- Wintergetreide: Höhe 1. Gabe ~ Triebzahl zu Vegetationsbeginn1

- < 3 Triebe=60 – 80 kg N/ha

- 3 – 6 Triebe = 50 – 70 kg N/ha

- > 6 Triebe = 30 – 40 kg N/ha

- Priorität Termin (BBCH 21– 27): Gerste, Roggen > Triticale > Weizen

- Sommergetreide: früh, hohe Menge

N-Form im Frühjahr

Nitrat-betont:

- Später Vegetationsbeginn

- Schwach entwickelte Bestände mit geringer Wurzelmasse (z. B. Spätsaat nach Mais, ZR)

- Schwere kalte Böden

- Wassergesättigte Böden, Nitrat-Stickstoff aus der Krume verlagert

Ammonium-betont:

- Gut entwickelte Ausgangsbestände

- Mittlere und leichte Böden

SSchwefel

- Düngung in wasserlöslicher und pflanzenverfügbarer Sulfat-Form

- Bedarf frühzeitig 20 – 30 kg S/ha

- Positive Wechselwirkung mit Stickstoff-Düngung

PPhosphor

- P-Bedarf ab Dreiblattstadium, Förderung Jugendentwicklung, v. a. in schwierigen Situationen, kalte Böden

- P-Düngung im Frühjahr, v. a. bei schwach entwickelten Beständen mit wenig Wurzelmasse: 25 – 40 kg P2O5/ha

2. Gabe = Vitalität fördern

Ziel: optimale Kornzahl / Ähre und Korndichte/m2, intakter Blattapparat

Wichtige Nährstoffe: N, K, Mg

NStickstoff und

Mg Magnesium

- Fördern Chlorophyllgehalt ~ Ertrag

- Verfügbarkeit im Schossen relevant!

- Termin 2. N-Gabe = BBCH 30 – 31

- In dichten Beständen = BBCH 32

- Priorität bei der 2. N-Gabe: frühzeitiger Termin >> Höhe der N-Menge (40 – 50 %)1

- Mg: Niträt fördert, Ammonium und Kalium hemmen die Mg-Aufnahme

KKalium

- Zentrale Rolle für Wasserhaushalt

- Sehr hohe Priorität in Trockengebieten

- K-Aufnahme hauptsächlich im Frühjahr

- Positive Effekte auf Kornzahl / Ähre

- Empfehlung Frühjahr: 30 – 60 kg K2O/ha

3. Gabe = Ertrag & Qualität sichern

Ziel: Kornzahl / Ähre erhalten, Förderung Kornfüllungsphase

Wichtiger Nährstoff: N

Höhe:1

40 – 70 kg N/ha

Termin 3. N-Gabe im Qualitätsweizen:

- Ährenschieben: qualitätsbetont, Erhöhung des Proteingehaltes

Termin 3. N-Gabe im Futtergetreide:

- Fahnenblatt-Stadium: Förderung Korngewicht

- Ertrag absichern

Zusammenfassen von 2. und 3. N-Gabe:

Futtergetreide oder bei unsicherer Wasserversorgung bzw. in Trockengebieten

1Bitte DüVO und Nmin berücksichtigen.

Mikronährstoffe im Getreide

Ziel: hohe Ausnutzung der (reglementierten) Hauptnährstoffe (N, P, K, S)

Wichtige Mikronährstoffe: Mangan, Zink, Kupfer und Bor

MnMangan

- Schlechte Verfügbarkeit bei nicht optimalen pH-Werten im Boden, bei Trockenheit und sehr lockerer Bodenstruktur

- Mangel-Symptome: verdichtete Fahrspuren deutlich grüner, Verfärbungen/Streifen an jüngeren Blättern, schlechtes Wurzelwachstum

- Wintergerste sehr dankbar: Herbstdüngung u. U. sinnvoll

Empfehlung Mangan-Düngung: 200 – 650 g/ha, ab Beginn der Schossphase

ZnZink

- Ursachen für Zinkmangel: niedriger Bodengehalt, gestörtes Wurzelwachstum, Trockenheit, ein nicht an die Bodenart angepasster pH-Wert, kalte Böden, P-Überversorgung

- Mangel-Symptome: Wachstumsstörungen, aufgehellte Blätter

Empfehlung Zink-Düngung: 100 – 325 g/ha, ab Beginn der Schossphase

CuKupfer

- Ursachen für Kupfer-Mangel: hohe Boden-pH-Werte, hoher Gehalt organischer Substanz

- Mangel-Symptome: Einrollen der jüngsten Blätter, Aufhellen vom Rand bis zu den Spitzen

Empfehlung Kupfer-Düngung: 30 – 60 g/ha, ab Beginn der Schossphase

BBor

- Bedarf im Getreide gering, aber für Kornausbildung entscheidend

- Ursachen für Bor-Mangel: starke Trockenheit, dann Blattdüngung ratsam

- Mangel-Symptome: Einrollen der jüngsten Blätter, Aufhellen vom Rand bis zu den Spitzen

Empfehlung Bor-Düngung: 40 – 50 g/ha, vor dem Ährenschieben

Nährstoffaufnahme – Die Verfügbarkeit beeinflussende Faktoren

| Mg | S | Mn | B | Cu | Zn | Fe | Stichwort | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bedarf | Weizen, Roggen | ||||||||

| Gerste | |||||||||

| pH | hoch (pH >7) | Kalkung | |||||||

| niedrig | |||||||||

| O2-Mangel | Staunässe | ||||||||

| Feuchtigkeit | hoch | Frühjahr | |||||||

| trocken | Sommer | ||||||||

| Temperatur | hoch | Sommer | |||||||

| niedrig | Frühjahr | ||||||||

| Einstrahlung | hoch | ||||||||

| Humusgehalt | Sorption | ||||||||

Bild nach links schieben

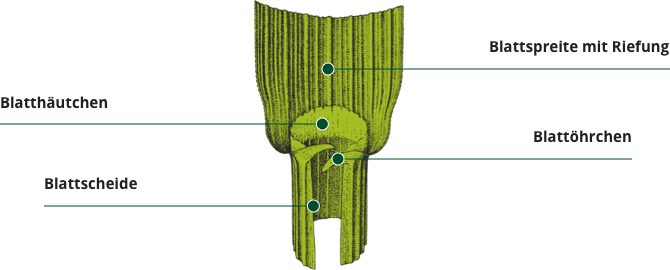

Bestimmungshilfe Leitungräser im Frühjahr

Die frühzeitige, korrekte Bestimmung der Ungräser auf Ihren Feldern ist entscheidend für die Wahl des passenden Herbizids und der entsprechenden Aufwandmengen. Im folgenden finden Sie die wichtigsten Merkmale, um die Leitungräser im deutschen Getreideanbau bestimmen und anschließend behandeln zu können.

Unterscheidungsmerkmale im blütenlosen Zustand

An diesen Merkmalen können Sie die Gräser im nichtblühenden Zustand erkennen.

Ackerfuchsschwanz Alopecurus myosuroides, ALOMY

- Keimtemperatur: bereits ab 3°C (geringerer Temperaturanspruch als Wintergetreide)

- Keimt hauptsächlich im Herbst (September, Oktober), aber Gefahr von Nachläufern im Frühjahr (aus z. B. Bodenspalten, Kluten), Bestandeskontrolle notwendig

- Resistenzgefahr: sehr hoch

- Bekämpfung Herbst: z. B. Flufenacet, Prosulfocarb, Chlortoluron

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Clodinafop, Mesosulfuron, Pinoxaden, Pyroxsulam

Erkennungsmerkmale

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: gerieft, meist mit deutlicher Rille in der Mitte,

unterseits matt, unbehaart

Blattscheide: offen (nicht bis zum Blattgrund geschlossen), basalwärts

rötlich gefärbt

Blatthäutchen: lang, unregelmäßige Zähnung

Blattöhrchen: keine

Andere: Ährenrispe: lang gestreckt, schmal (fuchsschwanzartig)

Gemeiner Windhalm Apera spica-venti, APESV

- Flachkeimer, sehr hohes Samenpotenzial: bis zu 15.000 Samen/Pflanze

- Das sehr lange, tief gefranste Blatthäutchen ist im Frühjahr ein eindeutiges Bestimmungsmerkmal

- Resistenzgefahr: hoch

- Bekämpfung Herbst: z. B. Chlortoluron, Flufenacet, Pendimethalin, Prosulfocarb

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Pinoxaden, Pyroxsulam, Iodosulfuron

Erkennungsmerkmale

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: Oberseite: gerieft, matt; Unterseite: matt bis schwach

glänzend; meist kahl

Blattscheide: anliegend, glatt

Blatthäutchen: lang, tief gefranst, weiß bis grünlich weiß

Blattöhrchen: keine

Andere: Halm glatt, meist aufrecht, manchmal knickig aufsteigend

Sind Sie unsicher, ob Sie Ackerfuchsschwanz oder Windhalm auf Ihren Flächen haben? Dann schauen Sie bereits im Herbst kurz nach der Getreideaussaat nach! Graben Sie die gekeimten Gräser inkl. Wurzel aus und suchen Sie nach Resten des Samens, ein eindeutiges Unterscheidungsmerkmal.

Alopecurus myosuroides

Apera spica-venti

Jährige Rispe Poa annua, POANN

- Weit verbreitetes Ungras, hohe Bestockungsleistung

- Häufig unterständig wachsend, geringe Konkurrenzkraft (Ausnahme: sehr hohe Besatzdichten)

- Die Blätter erinnern an einen „Schiffsrumpf“ = eindeutiges Erkennungsmerkmal

- Bekämpfung Herbst: z. B. Flufenacet, Pendimetalin, Prosulfocarb

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Iodosulfuron, Mesosulfuron

Erkennungsmerkmale

Jüngstes Blatt: gefaltet

Blattspreite: Doppelrille, Spitze kahn- oder kanuförmig

Blattscheide: kahl, zusammengedrückt und gekielt

Blatthäutchen: lang, weiß, kragenförmig

Blattöhrchen: keine

Andere: Halm kahl, stielrund, am unteren Halmknoten wurzeltreibend, daher

oft knickig aufsteigend

Weidelgras-Arten Lolium spp. (Abb.: Welsches Weidelgras Lolium multiflorum), LOLSS

- Sehr konkurrenzstark

- Alternativer Wirt für Krankheiten (Roste, BaYDV, Rhizoctonia, Mutterkorn)

- Resistenzgefahr: sehr hoch

- Bekämpfung Herbst: z. B. Flufenacet, Prosulfocarb

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Mesosulfuron, Pinoxaden, Pyroxsulam, Iodosulfuron

Erkennungsmerkmale: Einjähriges Weidelgras

(Welsches Weidelgras oder Italienisches Raygras) Lolium multiflorum

(LOLMU)

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: Oberseite gerieft

Blatthäutchen: 1– 4 mm, membranartig, gezackt

Blattöhrchen: schmal, spitze

Ährchen: längs zur Spindelachse, begrannt

Andere: stets auch nichtblühende Triebe

Erkennungsmerkmale: Ausdauerndes Weidelgras

(Deutsches Weidelgras oder Englisches Raygras) Lolium perenne

(LOLPE)

Jüngstes Blatt: gefaltet

Blattspreite: Oberseite gerieft

Blatthäutchen: kurz, 1– 2,5 mm, membranartig, gestutzt

Blattöhrchen: schmal, spitze

Ährchen: längs zur Spindelachse, unbegrannt

Andere: Rhizome und wurzelnde Seitentriebe, stets auch nichtblühende

Triebe

Trespe-Arten Bromus spp. (Abb.: Dachtrespe Bromus tectorum), BROSS

- Sichere Bestimmung der Art in der stehenden Kultur

- Taube Trespe: lange, locker und schlaff hängende Grannen

- Roggentrespe, Weiche Trespe: kurze, feste, stabil stehende Grannen

- Resistenzgefahr: mittel

- Bekämpfung Herbst: nicht möglich, Nebenwirkung Flufenacet

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Mesosulfuron, Propoxycarbazone, Pyroxsulam

Erkennungsmerkmale: Roggen-Trespe

Bromus secalinus (BROSE)

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: an Rändern und oberseits verstreut behaart, schwach

gerieft

Blattscheide: geschlossen und kahl, stark nervig, ältere Blattscheiden

oft gelblich bis rötlich und aufgerissen

Blatthäutchen: kurz (1– 2 mm), gezähnt

Blattöhrchen: keine

Erkennungsmerkmale: Weiche Trespe

Bromus mollis (BROMO)

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: oberseits weich behaart, am Rand bewimpert

Blattscheide: geschlossen, samtig weich, Blattgrund nach unten gekrümmt

Blatthäutchen: bis 2,5 mm lang, weiß, in der Regel ganzrandig

Blattöhrchen: keine

Erkennungsmerkmale: Taube Trespe

Bromus sterilis (BROST)

Jüngstes Blatt: gerollt

Blattspreite: behaart, im unteren Fünftel am Rand bewimpert

Blattscheide: geschlossen und behaart, mit zunehmender Reife rot-braun

gefärbt

Blatthäutchen: groß, weiß, tief gezähnt bis gefranst

Blattöhrchen: keine

Flughafer Avena fatua, AVEFA

- Leitungras in Sommergetreide

- Keimzeit: Februar bis Mitte Mai

- Keimtiefe 3 – 20 cm

- Auflauf über einen langen Zeitraum bzw. spät in der Kultur möglich: Den Behandlungszeitpunkt darauf abstimmen!

- Resistenzgefahr: mittel

- Bekämpfung Frühjahr: z. B. Iodosulfuron, Pinoxaden

Erkennungsmerkmale

Jüngstes Blatt: gerollt, links drehend

Blattspreite: Ränder zum Blattgrund hin deutlich bewimpert

Blattscheide: offen, kahl

Blatthäutchen: 3 – 6 mm, weißlich-gelblich, gefranst

Blattöhrchen: keine

Andere: im Gegensatz zum Kulturhafer: Rispe mit sehr lockerem Aufbau,

feine Haare an Blattspitzenrändern, gedrehte und gekniete Granne am Korn

Leitfaden Wachtumsregulierung

Wachstumsregulierung ist ein entscheidender Baustein für profitablen Getreideanbau. Ein stabiler Getreidebestand ist einerseits wichtig für hohe Erträge und Qualitäten und andererseits von großer Bedeutung für eine kosteneffiziente Ernte. Hinter unseren Tipps und Tricks für erfolgreiche Wachstumsregulierung stehen mehr als 25 Jahre Erfahrung als Marktführer in diesem Segment.

Checkliste Wachstumsreglereinsatz

Einfache Regeln für erfolgreiche Wachstumsregulierung

| Perfekter Moddus® ME Termin |

|

BBCH 31/32 |

|---|---|---|

| Witterung |  |

Wüchsige Bedingungen (Temperaturen > 8°C) Voraussetzungen für die Anwendung: Wurzelwachstum, Bodenfeuchte, kein Nachtfrost vor und nach der Anwendung. |

| Was tun bei Stress? |  |

Nichts! Wir wollen Wachstum regeln! |

| Aufwandmenge |  |

Situativ festlegen |

| Was zeichnet Moddus ME aus? |  |

|

| Nachkontrolle |  |

In BBCH 37– 39, ggf. in diesem Stadium nachlegen. |

| Erfolgskontrolle |  |

Internodienabstände 5 –10 –15 cm = optimal |

| Erfolg mit dem zuverlässigsten Produkt = Moddus ME! | ||

Wachstumsregulierung im Getreide – wann muss ich behandeln?

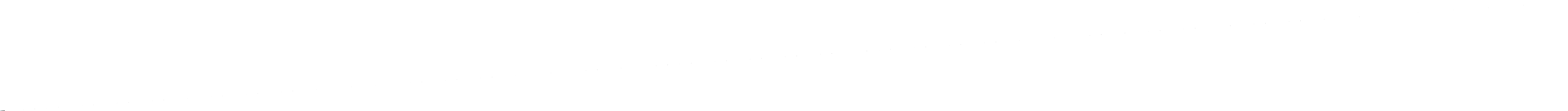

Wenn 2 der folgenden 4 Fragen positiv beantwortet werden können, sollte Moddus ME eingesetzt werden.

Wirkungsbeeinflussende Faktoren

Bitte bei der Entscheidung zu Intensitäten und Aufwandmengen folgende (AWM) Faktoren einbeziehen:

Erhöhen  |

Einflussfaktoren1 auf Moddus ME Aufwandmenge | Reduzieren  |

|---|---|---|

| hoch | Bestandesdichte | Bestandesdichte |

| hoch | Lageranfälligkeit der Sorte | gering |

| sehr wüchsig | Vitalität des Bestandes | leicht geschwächt2 |

| gering | Reaktion der Sorte auf Wachstumsregler | stark |

| Frühsaaten < 20.09. | Saatzeit | Spätsaat >15.10. |

| Früh < 10.04. | Termin Schossbeginn | - |

| Leguminosen, Mais > Raps | Vorfrucht | WW nach Getreide |

| normal – hoch | aktuelle Bodenfeuchtigkeit | gering, nFk < 60 % |

| hoch | Wasserspeichervermögen | gering |

| hoch, Nitrat-betont | N-Versorgung / N-Nachlieferung | reduziert |

-

Einflussfaktor1:

Bestandesdichte -

Hoch? AWM erhöhen

- Niedrig? AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Lageranfälligkeit der Sorte -

Hoch? AWM erhöhen

- Gering? AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Vitalität des Bestandes -

Sehr wüchsig? AWM erhöhen

- Leicht geschwächt2?

AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Reaktion der Sorte auf Wachstumsregler -

Gering? AWM erhöhen

- Stark? AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Saatzeit -

Frühsaaten < 20.09.?

AWM erhöhen - Spätsaat >15.10.?

AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Saatzeit -

Früh < 10.04.? AWM erhöhen

-

Einflussfaktor1:

Vorfrucht -

Leguminosen, Mais > Raps?

AWM erhöhen - WW nach Getreide?

AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

aktuelle Bodenfeuchtigkeit -

Normal – hoch?

AWM erhöhen - Gering, nFk < 60 %?

AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

Wasserspeichervermögen -

Hoch? AWM erhöhen

- Gering? AWM reduzieren

-

Einflussfaktor1:

N-Versorgung / N-Nachlieferung -

Hoch, Nitrat-betont?

AWM erhöhen - Reduzieren? AWM reduzieren

1 Moddus ME ist in der Schossperiode sehr gut wirksam und verträglich, unabhängig von den Anwendungsbedingungen. Die Einstrahlung, Temperatur und das Entwicklungsstadium bitte bei der Bemessung der Aufwandmenge berücksichtigen. Das hohe Maß an Kulturpflanzenverträglichkeit in Mehrfachmischungen zeichnet Moddus ME aus und grenzt es von anderen Formulierungen klar ab. Gerade in Tankmischungen von Moddus ME mit anderen Fungiziden und Herbiziden kommt die besondere Verträglichkeit von Moddus ME zum Tragen.

2 Bei geringer Vitalität bitte die Wachstumsregleranwendung verschieben, zumindest die Aufwandmenge beherzt reduzieren und ggf. auf eine Spritzfolge ausweichen.

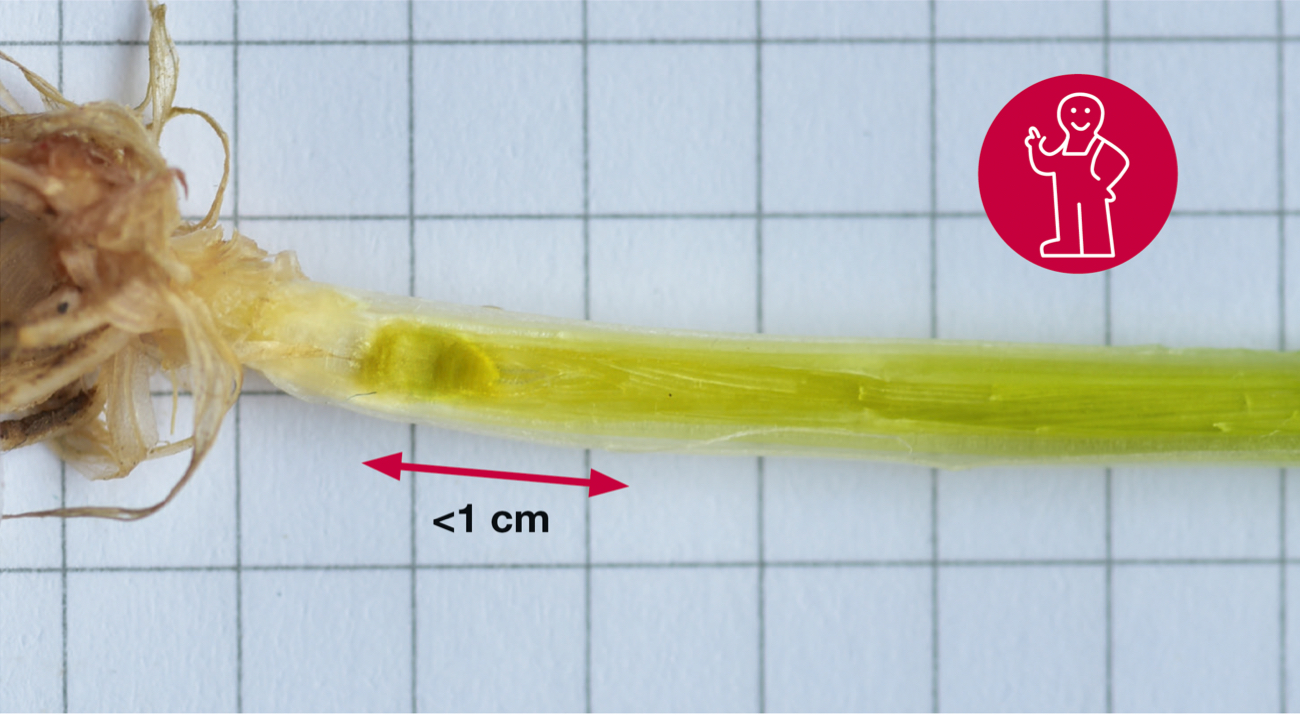

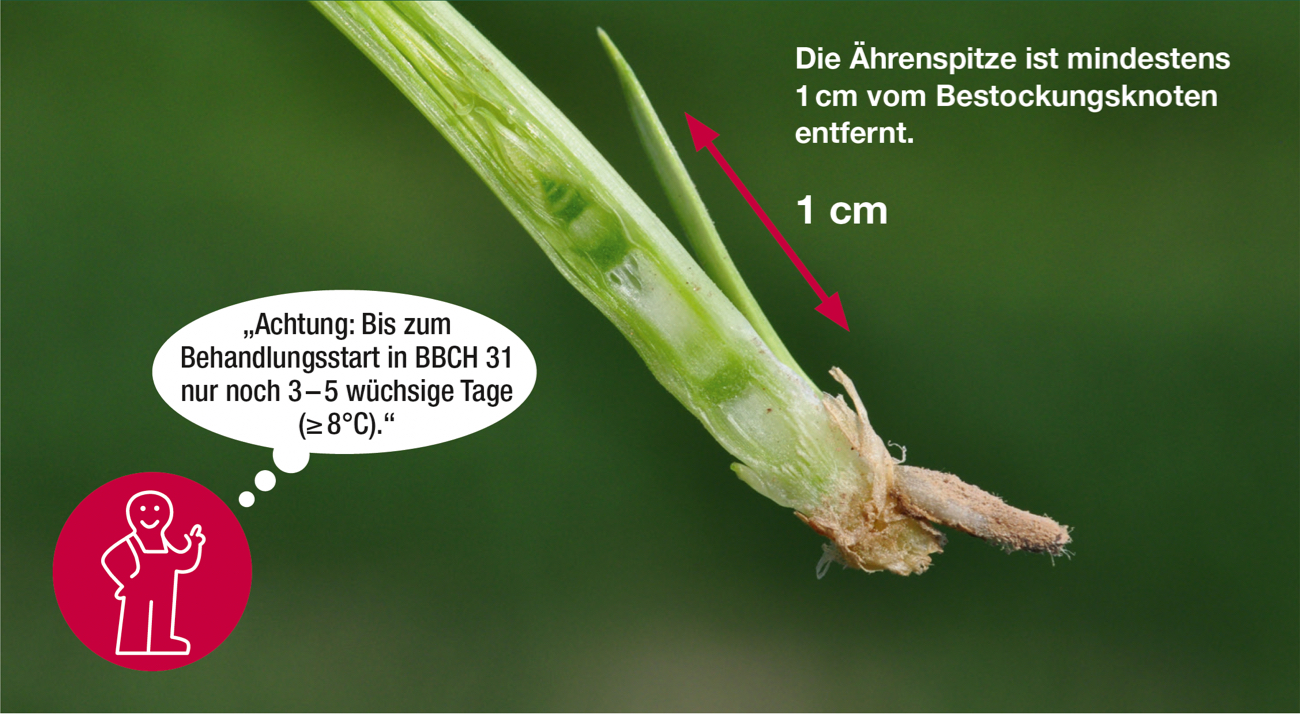

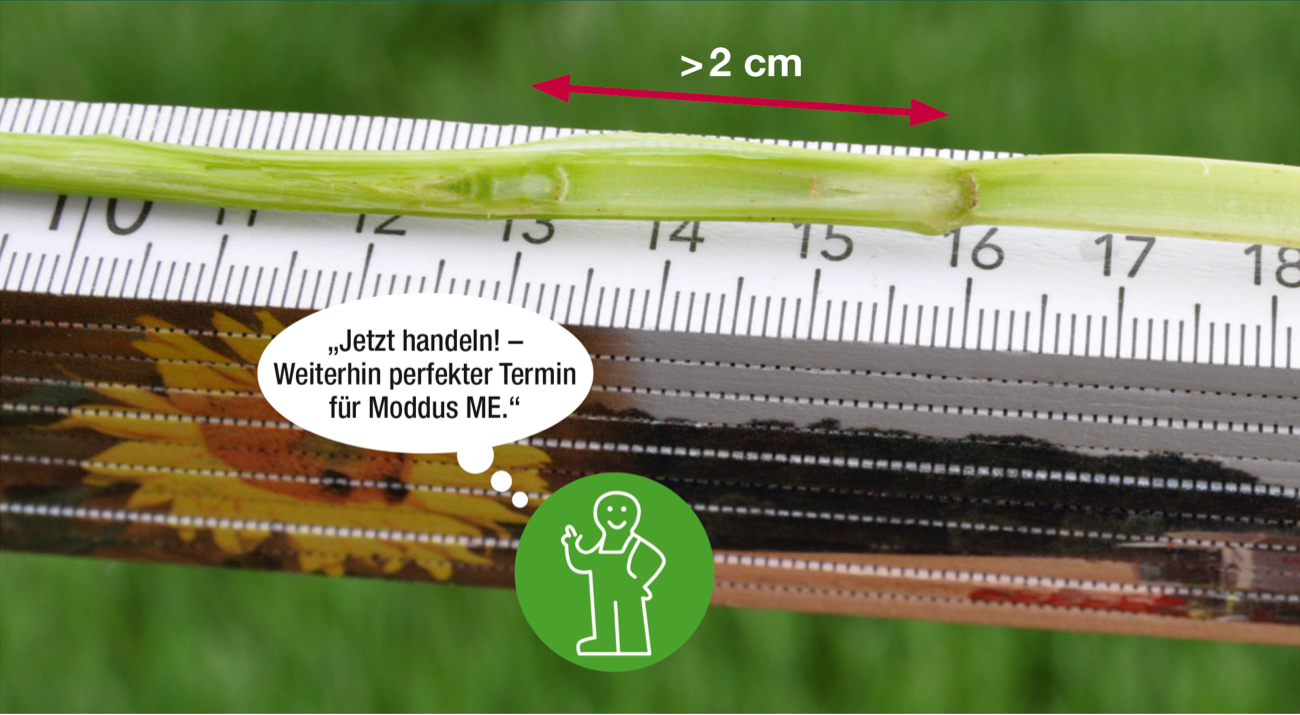

Bestimmungshilfe der entscheidenden Wachstumsstadien für den Wachstumsreglereinsatz

Winterweizen Wachstumsregulierung 2024

Sorteneigenschaften und Empfehlungen

| Empfehlung1 | Intensität | |||

| sehr hoch | hoch | mittel | gering | |

| BBCH 29/30 | 0,2 l/ha Moddus ME2 + 0,75 l/ha CCC |

1,2 l/ha CCC | 1,0 l/ha CCC | 0,8 l/ha CCC |

| BBCH 31/32 | 0,3 l/ha Moddus ME + 0,5 l/ha CCC |

0,4 l/ha Moddus ME | 0,3 l/ha Moddus ME | 0,2 l/ha Moddus ME |

| Sorten- Einstufung3 |

Lageranfälligkeit2 | |||

| sehr hoch | hoch | mittel | gering | |

| Intensive Krankheits- bekämpfung |

Asory, Bussard, Elixer, Kashmir, KWS Talent, Patras, SU Willem | Benchmark, Brilliant, Cayenne, Complice, Etana, Euclide, Foxx, KWS Donovan, Opal, Porthus, RGT Reform, Tobak, Toras | Agil, Axaro, Chevalier, Dekan, Kerubino, LG Atelier, LG Initial, Moschus, Nordkap, Pep, RGT Depot, RGT Kilimanjaro, Rubisko, Sheriff | Akteur, Bernstein, Meister, Ponticus |

|

Reduzierte Fungizidintensität situativ möglich |

Activus, Argument, Genius, Julius, KWS Imperium, KWS Keithum | Akasha, Apostel, Chevignon, Jubilo, KWS Mitchum, Faxe, Findus, Knut, KWS Universum, LG Character, Polarkap, SU Habanero, Viki | Absolut, Ambello, Attribut, Axioma, Boss, Campesino, Debian, Informer, Kamerad, Komponist, KWS Emerick | Euforia, Exsal, Pionier, Spontan, SY Cellist, Winner |

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

1 Die sortentypische Lageranfälligkeit kann standortspezifisch aufgrund von Saatzeit, Vorfrucht, Bestandesdichte, Termin Schossbeginn, N-Düngung / - Nachlieferung, Bodengüte und Wasserversorgung variieren. Die angegebenen Aufwandmengen bitte entsprechend der individuellen Situation und der vorherrschenden Witterung anpassen.

2 Zulassungserweiterung für eine zweimalige Moddus ME-Anwendung (2x 0,4 l/ha, ab BBCH 29) wird rechtzeitig zur Saison 2024 erwartet. | Die Zulassung des geplanten CCC-Produkts hinsichtlich Einsatzstadien und Anwendungshäufigkeit bitte beachten! Tankmischung von Moddus ME + CCC-Produkt nur bei gesicherter Wasserversorgung applizieren, ansonsten 0,4 l/ha Moddus ME solo anwenden.

3 Quelle: Eigene Erfahrungen aus Syngenta-Versuchen sowie Saatgut 2000: Sortenkatalog Herbst 2023. Die Einstufungen erfolgen mit Blick auf unsere Erfahrungen unter Praxis-üblichen Anbauintensitäten, die Reaktion der Sorten auf Wachstumsregler sowie in Praxis etablierte sortenspezifische Standorte, Vorfrüchte, Saatzeiten.

Wintergerste Wachstumsregulierung 2024

Sorteneigenschaften und Empfehlungen

| Empfehlung1 | Intensität | ||||||||||||||||||||||||

| sehr hoch | hoch | mittel | gering | ||||||||||||||||||||||

| BBCH 31/32 | 0,7 l/ha Moddus ME | 0,6 l/ha Moddus ME | 0,5 l/ha Moddus ME | 0,4 l/ha Moddus ME | |||||||||||||||||||||

| BBCH 37/392 | 0,2 - 0,3 l/ha Moddus ME3 + 0,2 - 0,3 l/ha Cerone 660 | 0,2 – 0,4 l/ha Cerone 660 | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

1 Das Lagerrisiko = die Intensität der Wachstumsregulierung variieren aufgrund von Saatzeit, Vorfrucht, Bestandesdichte, Termin Schossbeginn, N-Düngung -und Nachlieferung, Bodengüte sowie Wasserversorgung. In der Wintergerste überlagern diese Faktoren die sortenspezifischen Eigenschaften teilweise erheblich. Die Aufwandmengen bitte entsprechend der individuellen Situation und der vorherrschenden Witterung anpassen.

2 Bei anhaltender wüchsiger Witterung und weiteren die Lagergefahr fördernden Einflussfaktoren sollte die Behandlung in BBCH 37/39 stattfinden. Spätere Applikationen in BBCH 41/45 reduzieren vorrangig die Neigung zu Halm- und Ährenknicken.

3 Zulassungserweiterung für eine zweimalige Moddus ME-Anwendung (0,8 l/ha + 0,4 l/ha) wird rechtzeitig zur Saison 2024 erwartet.

4 Quelle: Eigene Ergebnisse aus Syngenta-Versuchen sowie Saatgut 2000: Sortenkatalog Herbst 2023. Die Einstufungen erfolgen mit Blick auf unsere Erfahrungen unter Praxis-üblichen Anbauintensitäten, die Reaktion der Sorten auf Wachstumsregler sowie in Praxis etablierte sortenspezifische Standorte, Vorfrüchte und Saatzeiten.

Wintertriticale Wachstumsregulierung 2024

Sorteneigenschaften und Empfehlungen

| Empfehlung1 | Intensität: sehr hoch | Intensität: hoch | Intensität: mittel | Intensität: gering | ||||||||

| BBCH 25/29 | 1,3 - 1,5 l/ha CCC | 1,2 l/ha CCC | 1,0 l/ha CCC | - | ||||||||

| BBCH 31/32 | 0,5 l/ha Moddus ME2 | 0,4 – 0,5 l/ha Moddus ME2 | 0,4 l/ha Moddus ME2 | 0,3 l/ha Moddus ME | ||||||||

|

||||||||||||

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

1 Das Lagerrisiko und die Intensität der Wachstumsregulierung variieren standortspezifisch aufgrund von Saatzeit, Vorfrucht, Bestandesdichte, Termin Schossbeginn, Stickstoff-Düngung und -Nachlieferung, Bodengüte sowie Wasserversorgung. Diese Faktoren überlagern sortenspezifische Eigenschaften teilweise erheblich. Die angegebenen Aufwandmengen bitte entsprechend der individuellen Situation und der vorherrschenden Witterung anpassen. Insbesondere auf leichten Sandböden mit Fingerspitzengefühl agieren (z. B. 0,2 – 0,3 l/ha Moddus ME + 0,7– 0,5 l/ha CCC).

2 Falls keine CCC-Vorlage erfolgt ist und bei wüchsigen Beständen oder frühen Einsatzterminen (BBCH 31) Moddus ME + CCC. Tankmischungen von Moddus ME + CCC-Produkt nur bei gesicherter

Wasserversorgung applizieren, über die Aufwandmengen bitte situativ entscheiden, ca. 0,4-0,3 l/ha Moddus ME + 0,8-1,0 l/ha CCC. Bei unsicherer Wasserversorgung im Zweifelsfall 0,4-0,5 l/ha Moddus ME solo

anwenden.

Bitte die Zulassung des geplanten CCC-Produkts hinsichtlich Einsatzstadien und Anwendungshäufigkeit beachten!

3 Quelle: Amtlicher Pflanzenschutzdienst der Länder B, BB, S, S-A und TH: Pflanzenschutz im Ackerbau und Grünland (2023), Bundessortenamt: Beschreibende Sortenliste (2023) sowie Saatgut 2000: Sortenkatalog Herbst 2023.

Winterroggen Wachstumsregulierung 2024

Sorteneigenschaften und Empfehlungen

| Empfehlung1 | Intensität: sehr hoch | Intensität: hoch | Intensität: mittel | Intensität: gering | ||||||||||||

| BBCH 31/32 | 0,6 l/ha Moddus ME2 | 0,5 l/ha Moddus ME2 | 0,5 l/ha Moddus ME | 0,4 l/ha Moddus ME | ||||||||||||

| BBCH 39/45 | 0,5 – 0,7 l/ha Cerone 660 | 0,3 – 0,5 l/ha Cerone 660 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||||

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

1 Das Lagerrisiko und die Intensität der Wachstumsregulierung variieren standortspezifisch aufgrund von Saatzeit, Vorfrucht, Bestandesdichte, Termin Schossbeginn, Stickstoff-Düngung und -Nachlieferung, Bodengüte sowie Wasserversorgung. Diese Faktoren überlagern sortenspezifische Eigenschaften teilweise erheblich. Die angegebenen Aufwandmengen bitte entsprechend der individuellen Situation und der vorherrschenden Witterung anpassen. Insbesondere auf leichten Sandböden mit Fingerspitzengefühl agieren (z. B. 0,2 – 0,3 l/ha Moddus ME + 0,7– 0,5 l/ha CCC).

2 E + CCC. Tankmischungen von Moddus ME + CCC-Produkt nur bei gesicherter Wasserversorgung applizieren,

über die Aufwandmengen bitte situativ mit Fingerspitzengefühl entscheiden, ca. 0,3-0,4 l/ha Moddus ME + 1,0-0,8 l/ha CCC. Bei unsicherer Wasserversorgung im

Zweifelsfall 0,5-0,6 l/ha Moddus ME solo anwenden.

Bitte die Zulassung des geplanten CCC-Produkts hinsichtlich Einsatzstadien und Anwendungshäufigkeit beachten!

3 Quelle: Amtlicher Pflanzenschutzdienst der Länder B, BB, S, S-A und TH: Pflanzenschutz im Ackerbau und Grünland (2023), Bundessortenamt: Beschreibende Sortenliste (2023) sowie Saatgut 2000: Sortenkatalog Herbst 2023.

Fungizide

Gesundhaltung der Halmbasis sowie des Blattapparats ist absolut unerlässlich, um Erträge abzusichern. Ohne entsprechende Behandlung führt das Schadpotenzial von Pilzkrankheiten bei ungebremstem Wachstum unweigerlich zum Totalausfall. Mit den 7 Erfolgsfaktoren und den entsprechenden Anleitungen für eine wirtschaftliche Krankheitsbekämpfung gelingt Ihnen diese wichtige Pflanzenschutzmaßnahme.

7 Erfolgsfaktoren für eine wirtschaftliche Krankheitsbekämpfung

Erfolgsfaktor Nr. 1: Denken Sie in BBCH-Stadien statt im Kalenderdatum

Treffen Sie Ihre Entscheidungen und Maßnahmen in den für die Ertragsbildung relevanten Entwicklungsstadien des Getreides.

- Schossbeginn (BBCH 30 – 32): Halmbasis und unterer Blattapparat gesund?

- Erscheinen des Fahnenblattes (BBCH 37– 39): Schutz des oberen Blattapparates sichergestellt?

- Ährenschieben und Blüte (BBCH 55 – 69): Notwendigkeit einer Ährenbehandlung?

Erfolgsfaktor Nr. 2: Intensitäten sind nicht mehr planbar

Bleiben Sie flexibel: Empfehlungen lassen sich nicht verallgemeinern. Scheuen Sie weder aufwändige Strategien noch reduzierte Intensitäten. Investieren Sie in Schlagkraft und Zeit zum Beobachten.

Erfolgsfaktor Nr. 3: Situativer Pflanzenschutz

Orientieren Sie die Notwendigkeit einer Krankheitsbekämpfung am Infektionsgeschehen. Kontrollieren Sie regelmäßig, hinterfragen Sie, welche Erreger von der Witterung profitieren.

Erfolgsfaktor Nr. 4: Schützen Sie das Wichtigste – die Blätter!

Wir empfehlen Ihnen immer eine Blattbehandlung mit Dauerwirkung, sobald die ertragsrelevanten Blätter erscheinen (BBCH 32 – 49). Das ist planbar. Ebenfalls die Leistung von Elatus® Era: hervorragend!

Erfolgsfaktor Nr. 5: Vorbeugen ist besser als heilen

Sobald Bekämpfungsrichtwerte erreicht sind oder Infektionsgefahr absehbar ist, handeln Sie frühzeitig. Die hochwertigen Produkte mit Dauerwirkung entfalten nur dann ihre volle Wirksamkeit.

Erfolgsfaktor Nr. 6: Sorten-spezifische Eigenschaften im Fokus

In der Praxis kann die Krankheitstoleranz einzelner Sorten von Faktoren wie Vorfrucht, Saatzeit, Bestandesdichte, Ausgangsbefall und Witterung überlagert werden. Bitte auch gesunde Sorten im Blick behalten. Krankheitsanfällige Sorten benötigen in jedem Fall eine intensivere Überwachung.

Erfolgsfaktor Nr. 7: Entscheidungshilfe für treffsichere Applikationstermine

Um den richtigen Termin zu finden, stellen Sie sich 4 Fragen:

Befallsprognose Halmbruch

Abschätzung der Notwendigkeit einer Bekämpfung in BBCH 30 – 32

| Szenario 1 |

|

| Saatzeit | bis 20.09. |

| Szenario 2 |

|

| Saatzeit | bis 30.09. |

| Landkreis | keine Höhenlage |

| Szenario 3 |

|

| Saatzeit | bis 30.09. |

| Vorfrucht | Getreide |

| Szenario 4 |

|

| BBCH am 06.04. | 31 |

| Szenario 5 |

|

| BBCH am 06.04. | 30 |

| Landkreis | keine Höhenlage |

| Szenario 6 |

|

| Saatzeit | bis 15.10. |

| Landkreis | wärmebegünstigt |

| Szenario 7 |

|

| Saatzeit | bis 15.10. |

| BBCH am 06.04. | 30 |

| Szenario 8 |

|

| Saatzeit | bis 15.10. |

| Wetterprognose | Niederschläge |

| Szenario 9 |

|

| Saatzeit | bis 15.10. |

| Sorte | anfällig |

| Szenario 10 |

|

| Saatzeit | nach 15.10. |

| Landkreis | wärmebegünstigt |

| Sorte | anfällig |

| Szenario 11 |

|

| Saatzeit | nach 15.10. |

| Vorfrucht | Getreide |

| Szenario 12 |

|

| Saatzeit | nach 15.10. |

| Vorfrucht | Raps, Mais u. a. |

1Risikofaktoren: bindige schlecht abtrocknende Böden, windgeschützte Lage, Mulchsaat, hoher Getreideanteil in der Fruchtfolge, hohe Bestandesdichte, tiefe Saatgutablage, Niederschläge und Bodenfeuchte im März /April, schlechte Wirkung des Wachstumsreglers, lagergefährdete Standorte, Hochertragslagen mit langer Abreife.

Quelle: Abgeleitet aus H. Hanhart, Top Agrar, 03/2001

Günstige Infektionsbedingungen, Bekämpfung in der Regel notwendig, v. a., wenn weitere Risikofaktoren1 zutreffen.

Moderate Infektionsbedingungen, über Bekämpfung situativ anhand weiterer Risikofaktoren1 entscheiden.

Keine ausreichenden Infektionsbedingungen.

Infektionsfördernde Witterungsdedingungen und Risikofaktoren für Pilzkrankheiten in Getreide

Infektionsfördernde Witterungsbedingungen für Pilzkrankheiten in Getreide

| Blattkrankheiten Infektionsfördernde Witterung1 |

Mehltau | Septoria tritici |

Septoria nodorum |

DTR | Gelbrost | Braun- rost |

Zwerg- rost |

Rhyncho sporium |

Netz- flecken |

Ramu- laria |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kultur2 | W G R T | W T | W T | W | W T G | W R T | G | G R T | G | G |

| Inkubationszeit (Tage) | 5 – 3 | 30 - 15 | 10 - 4 | 4 - 2 | 14 - 10 | 10 - 6 | 10 - 8 | 18 - 12 | 5 - 7 | > 28 |

| Temperaturanspruch | warm | moderat | warm | warm | kühl | warm | warm | kühl | warm | warm |

| Optimum | 18 – 22°C | 8 – 25°C | >15°C | > 20°C | 10 –15°C | 20 – 26°C | 15 – 20°C | 0 – 20°C | 12 –18°C | 15 – 22°C |

| Temperatur Tag-Nacht | geringe Schwan- kungen |

warme Nächte |

< 15°C nachts |

>12°C nachts |

||||||

| Feuchtigkeit | trocken | nass | feucht | wechsel- feucht |

feucht | trocken | feucht | feucht | feucht | feucht |

| Niederschlag | häufig / andauernd Blattnäss |

Regen- schauer |

Tau / Regen- schauer |

Tau / Wasser- film |

Tau /4 h Benetzung |

Tau / Benetzung |

andauernd Blattnässe |

Benetzung | ||

| Luftfeuchtigkeit | hoch | hoch | moderat | trocken | hoch | 100 % | hoch | |||

| Sonneneinstrahlung | gering | fördernd | hoch | hoch | hoch | sehr hoch |

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

1Quellen: Obst und Gehring: Getreide: Krankheiten – Schädlinge – Unkräuter, 1. Auflage: Th. Mann, 2002 Hoffmann und Schmutterer: Parasitäre Krankheiten und Schädlinge an landwirtschaftlichen Kulturpflanzen, 2. Auflage: Ulmer, 1999

2Legende: W = Weizen, G = Gerste, R = Roggen, T = Triticale

Risikofaktoren für Pilzkrankheiten in Getreide

| Blattkrankheiten Risikofaktoren |

Mehltau | Septoria tritici |

Septoria nodorum |

DTR | Gelbrost | Braun- rost |

Zwerg- rost |

Rhyncho sporium |

Netz- flecken |

Ramu- laria |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Vorfrucht Weizen | ||||||||||

| Vorfrucht Gerste | ||||||||||

| Frühsaat | ||||||||||

| Sortenanfälligkeit | ||||||||||

| Erntereste / pfluglos | ||||||||||

| Bestandesdichte | hoch | hoch | hoch | gering | gering |

BILD NACH LINKS SCHIEBEN

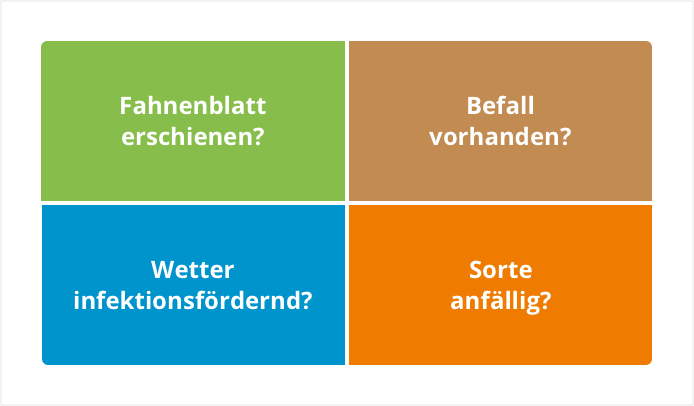

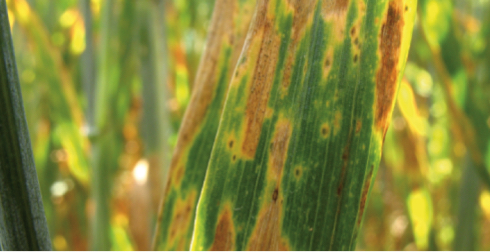

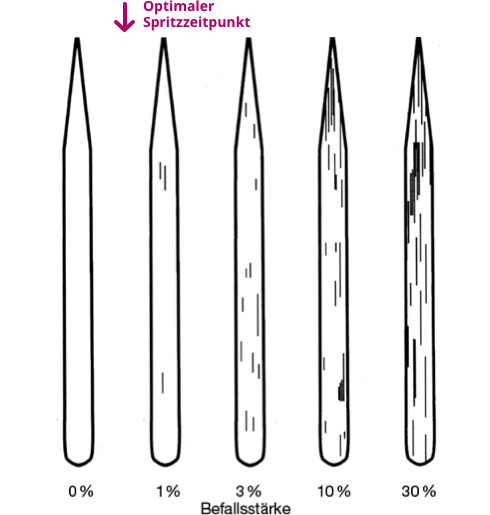

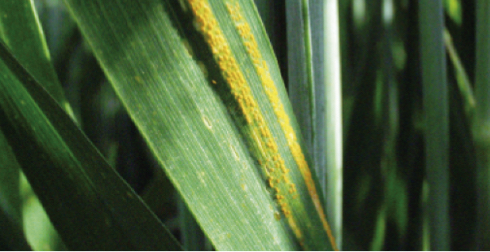

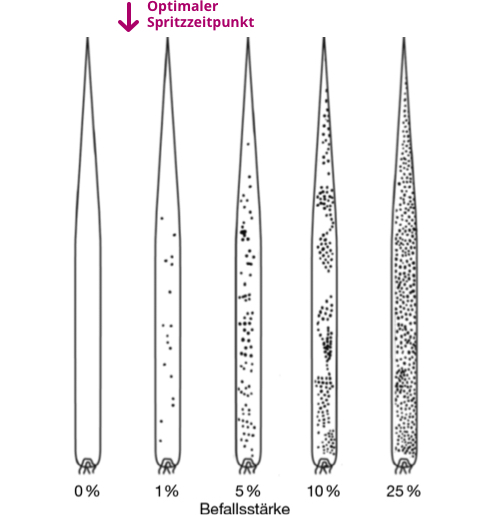

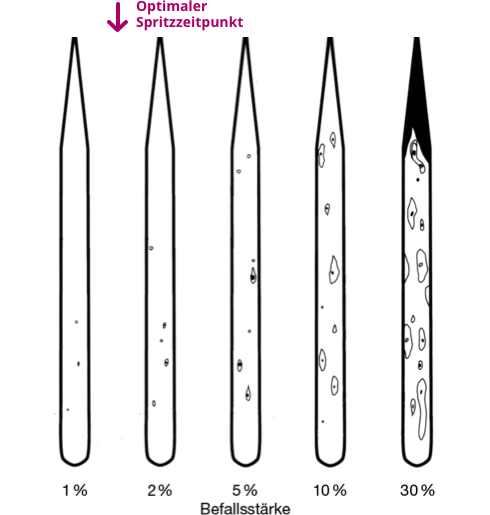

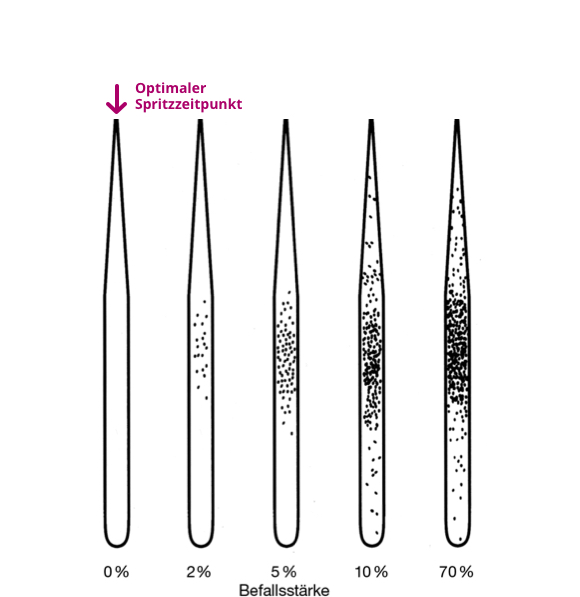

Boniturschemata der wichtigen Getreidekrankheiten

Den richtigen Behandlungszeitpunkt zu treffen ist für den Erfolg der Maßnahme entscheidend. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle des Blattapparates Ihres Getreides unerlässlich.

Die folgenden Boniturschemata sowie Bekämpfungsrichtwerte der großen Getreidekrankheiten sind ein nützliches Instrument, um nachhaltigen Schaden rechtzeitig abzuwenden.

Boniturschema

Echter Mehltau an Weizen, Gerste, Triticale und Roggen

Erysiphe graminis

Bekämpfungsrichtwert:

60 % Befallshäufigkeit auf den oberen 3 Blättern in BBCH 32 – 61 (Weizen), BBCH 32 – 51 (Gerste, Roggen, Triticale)

Boniturschema

Septoria-Blattdürre an Weizen und Triticale

Septoria tritici / Zymoseptoria tritici

Bekämpfungsrichtwert für Septoria-Blattdürre an Weizen und Triticale:

30 % Befallshäufigkeit in BBCH 32 – 37 auf den oberen 4 Blättern

10 % Befallshäufigkeit in BBCH 39 – 61 auf den oberen 4 Blättern

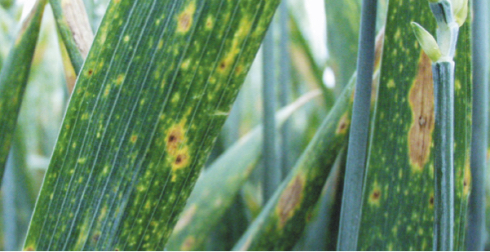

Boniturschema

Gelbrost an Weizen und Triticale

Puccinia striiformis

Bekämpfungsrichtwert:

Befallsbeginn: Auftreten erster Befallsnester in BBCH 31– 61 auf den oberen drei Blättern

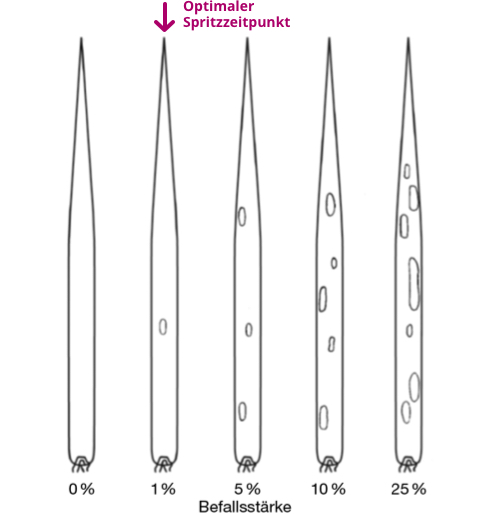

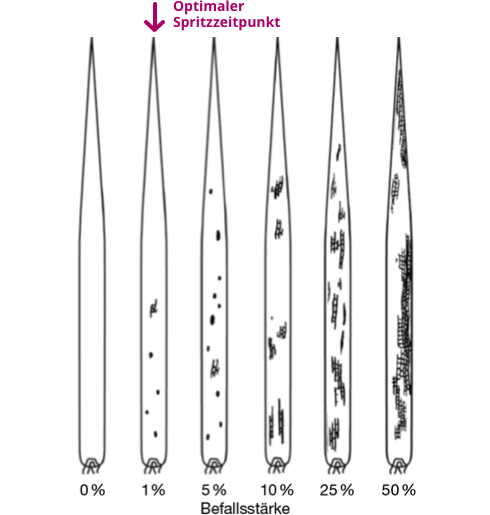

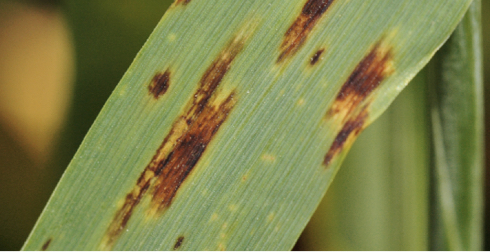

Boniturschema

Braunrost an Weizen, Roggen und Triticale sowie Zwergrost an Gerste

Puccinia recondita, Puccinia hordei

Bekämpfungsrichtwert für Braunrost an Weizen, Roggen und Triticale:

30% Befallshäufigkeit (> 1 Pustel auf 3 Pflanzen) am Haupttrieb bzw. auf den oberen drei Blättern ab BBCH 37 bis BBCH 69

Bekämpfungsrichtwert für Zwergrost an Gerste:

30 % Befallshäufigkeit in BBCH 37– 59 auf den oberen 3 Blättern

Boniturschema

DTR-Blattdürre an Weizen

Drechslera tritici-repentis

Bekämpfungsrichtwert:

5 –10 % Befallshäufigkeit auf den oberen 3 Blättern in BBCH 32 – 61

Vorfrucht Weizen und pfluglos bestellt: Befallsbeginn auf den oberen drei Blättern in BBCH 32 – 61

Boniturschema

Netzflecken an Gerste

Drechslera tritici-repentis

Bekämpfungsrichtwert:

20 % Befallshäufigkeit in BBCH 37– 51 auf den oberen 3 Blättern

Boniturschema

Ramularia-Sprenkelkrankheit an Gerste

Ramularia collo-cygni

Ramularia kann nur vorbeugend bekämpft werden.

Optimaler Termin = BBCH 37– 49.

Risikofaktoren:

Nicht verrottete Erntereste, insbesondere einer Gersten-Vorfrucht

Niederschlagsreiche Anbaugebiete mit längerer Abreife

Feuchtes, warmes Mikroklima und hohe Einstrahlung im April und Mai

Auftreten von Stressreaktionen und physiologischen Blattflecken

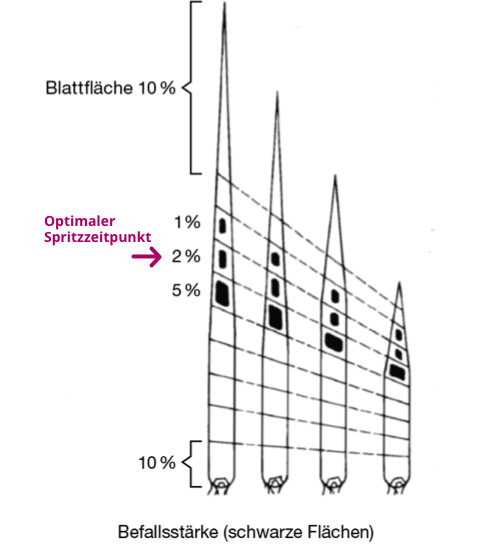

Boniturschema

Rhynchosporium-Blattflecken an Gerste, Roggen und Triticale

Rhynchosporium secalis

Jeder Abschnitt entspricht 10 % eines Blattes.

Schwarze Flächen entsprechen 1, 2 und 5 % eines Blattes.

Bekämpfungsrichtwert:

50 % Befallshäufigkeit in BBCH 37– 51 auf den oberen 3 Blättern

Bekämpfungsrichtwerte Pilzkrankheiten – Quelle: Pflanzenschutz im

Ackerbau und Grünland 2020.

Eine Information der Pflanzenschutzdienste der Länder Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und

Thüringen.

Beraten ist unsere Mission

Wichtiges Know-How für den erfolgreichen Getreideanbau rund den Herbst

Das nützliche Nachschlagewerk für alle Praktiker: Das Syngenta Handbuch für erfolgreichen Getreideanbau im Herbst

Wertvolle Hinweise rund um die entscheidenden Arbeitsschritte zum Beginn des Anbaujahres. Jetzt downloaden.

Syngenta_Handbuch_Erfolgreicher_Getreideanbau_HE.pdf (3489.881 KB)Düngung im Herbst

Mit der novellierten Düngeverordnung gelten unter anderem strengere Vorschriften in Bezug auf die Stickstoffdüngung. Ziel muss es deshalb sein, ausgewogen und für die Kultur bedarfsgerecht zu düngen. Eine Düngung mit Kalium, Magnesium und Schwefel schließt Nährstofflücken und ermöglicht ein höheres Ertragsniveau. So können zuvor entstandene Stickstoffüberhänge reduziert werden.

Makronährstoffe und ihre Funktionen

NStickstoff

- Essenziell für alle Wachstumsphasen und für die Bestandesentwicklung zum Herbst

- Bestandteil von Aminosäuren und damit in Nukleinsäuren (DNA, RNA) enthalten

- Bestandteil von Enzymen, die wichtige Aufgaben im Stoffwechsel der Pflanze erfüllen

- Baustein des Chlorophylls

PPhosphor

- Wichtig für die Keimung, wird dazu in Form von Phytin gespeichert

- Fördert die Bestockung

- Ist erforderlich für die Übertragung chemisch gebundener Energie in verschiedensten Stoffwechselprozessen

- Wichtiger Bestandteil der Biomembran

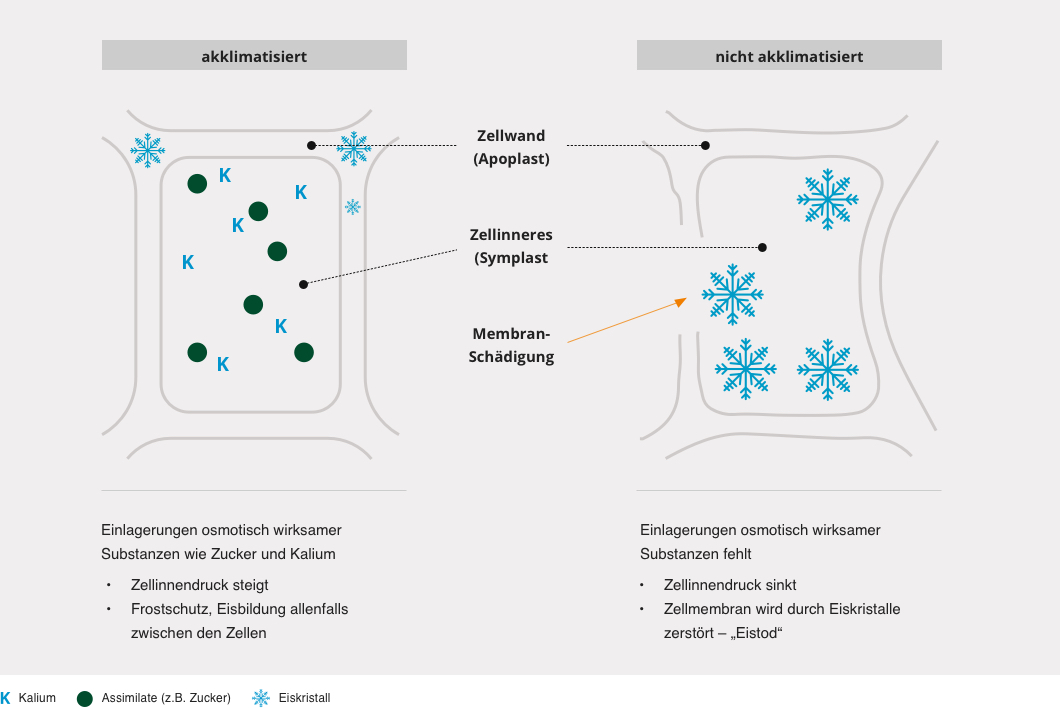

KKalium

- Beeinflusst den Wasserhaushalt und die Winterfestigkeit der Pflanze

- Essenziell für besseren Schutz vor dem Eistod der Zellen

- Verbessert die Bildung von Assimilaten in den Blättern

- Erhöht die Zellfestigkeit der Pflanzen

MgMagnesium

- Sichert die Jugendentwicklung der Getreidepflanzen

- Führt zu einem optimalen Wurzelwachstum

- Ist erforderlich für die Photosynthese (Mg ist Zentralatom des Chlorophylls)

- Hat hydratisierende Eigenschaften, beeinflusst damit den Wasserhaushalt und die Enzymwirksamkeit

SSchwefel

- Funktionen im Stickstoffstoffwechsel ➜ Verbessert die Nutzungseffizienz des vorhandenen Stickstoffs im Boden

- Aktiviert wichtige Enzyme im Energie- und Fettsäurestoffwechsel

- Ist wichtig für die Produktion pflanzeneigener Abwehrstoffe (Phytoalexine, Glutathion)

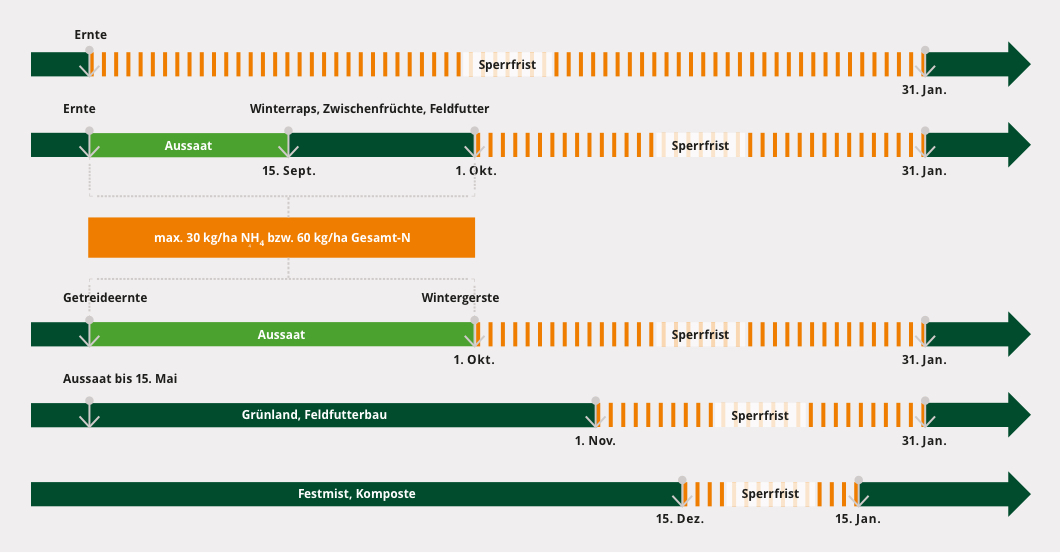

Herbstdüngung - Was ist bei Stickstoff und Phosphor noch möglich?

Zusätzliche Auflagen durch überarbeitete Düngeverordnung 2020 (Informationsauszug)

- Keine Ausbringung von N- oder P-haltigen Stoffen auf gefrorenem Boden

- Sperrfrist für die Aufbringung von Festmist von Huf- oder Klauentieren und Kompost auf Acker- und Grünland vom 01.12. bis 15.01.

- Sperrfrist für die Aufbringung von P-haltigen Düngemitteln auf Acker- und Grünland vom 01.12. bis 15.01

- Begrenzung des Einsatzes von flüssigen organischen Düngemitteln auf Dauergrünland und mehrjährigem Feldfutter auf 80 kg N pro Hektar vom 01.09. bis Beginn der Sperrfrist

- Bei der Berechnung der 170 kg/ha N-Obergrenze für den Einsatz organ. Dünger: Abzug bzw. Teilanrechnung aller Flächen, die Düngungsverboten oder -einschränkungen unterliegen

- Beachtung der Abstände zu Gewässern bei Hanglagen

Übersicht der Sperrfristen für die Stickstoffdüngung

Zusätzliche Auflagen in den Roten Gebieten seid 01.01.2021

- N-Düngung - Reduktion des errechneten Düngebedarfes um 20 %

- Keine Herbstdüngung! - Ausnahmen sind:

Winterraps: < 45 kg Nmin im Boden

Zwischenfrüchte ohne Futternutzung; 120 kg N mit Festmist von Huf- und Klauentieren - N-Obergrenze Einhaltung der 170 kg/ha N-Obergrenze jetzt auf Schlagebene

- Begrenzung der N-Düngung im Herbst auf Grünland (60 kg Ges.-N/ha; 01.09. bis Start der Sperrfrist)

- Zwischenfruchtanbau als Pflicht zur N-Düngung (gesonderte Regeln beachten!)

- Sperrfristverlängerung für Festmist und auf Grünland

Mit dem Biostimulans Nutribio N sichern Sie auf nachhaltige und bilanzfreie Art Erträge und Qualitäten. Den Kulturen werden bedarfsorientiert bis zu 30 - 40 kg/ha zusätzlicher Stickstoff zur Verfügung gestellt.

Erfahren Sie alles dazu hier!

Die Getreidebestände optimal auf den Winter vorbereiten

Bis zum 3-Blatt-Stadium nutzt Getreide die Nährstoffe aus dem eigenen Korn. Danach muss die junge Pflanze selbst Nährstoffe über die Wurzel aus dem Boden aufnehmen und sich gleichzeitig auf den Winter und die Vegetationsruhe vorbereiten. Dazu muss sich der Bestand effizient für den Winter akklimatisieren. Hierbei hilft sonniges Wetter vor Frostbeginn für eine hohe Photosyntheserate und vor allem eine optimale Versorgung mit Nährstoffen.

Ein optimaler Bestand sollte bis zum Winter:

- Eine hohe Photosyntheseleistung aufweisen, da diese die Basis für die Bildung von organischen Verbindungen jeglicher Art ist

- Ausreichend Kohlenhydrate, Stickstoffverbindungen und osmotisch wirksame Substanzen wie Kalium in den Zellen für die kalte Zeit einlagert haben, um den Gefrierpunkt des Zellsaftes abzusenken und die Zellen vor einem möglichen Eistod zu schützen

Deshalb sind vor allem Kalium- und Magnesium essenziell. Denn Nährstoffmängel führen zur Beeinträchtigung der Pflanzenentwicklung und der Photosyntheserate und damit zu:

- Einer schlechteren Keimung

- Einer schlechteren Bestandes- und Wurzelentwicklung

- Einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Kälte und Frost

- Einem ungünstigen Spross / Wurzel-Verhältnis

Je besser der Bestand in der Vorwinterphase mit Kalium und Magnesium versorgt ist, desto effizienter kann er über die Photosynthese die Basis für die Akklimatisierung legen.

Warum braucht Getreide Mikronährstoffe auch im Herbst?

Damit Getreide den Winter gut übersteht, braucht es bereits im Herbst ausreichend Mikronährstoffe. Die Wichtigsten im Getreide sind Mangan, Kupfer und Zink, damit der Bestand fit in den Herbst startet und gefestigt in die Winterruhe gehen kann.

MnMangan

- Aktiviert eine Vielzahl an Enzymen und ist daher wichtig für einen aktiven Stoffwechsel in der Akklimatisierung für den Winter

- Wird sowohl bei der Chlorophyll- und Photosynthese als auch bei der Nitratreduktion und Aminosäurebildung benötigt

- Fördert die Krankheitsresistenz der Pflanzen

- Nimmt in seiner Verfügbarkeit mit steigendem pH-Wert deutlich ab

Empfehlung Mangan-Düngung: 200 – 400 g/ha Mangan als Blattdüngung

ZnZink

- Mangel tritt häufig in Phasen intensiven Wachstums sowie bei Kälte und Trockenheit auf

- Ist wichtig für das Längenwachstum der Pflanzen

- Ist wichtig für die Proteinbildung

Empfehlung Zink-Düngung: 30 – 60 g/ha Zink als Blattdüngung

CuKupfer

- Ist wichtig für die Lignifizierung und damit für die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen

- Stabilisiert die Funktion der Chloroplasten und steuert den photosynthetischen Elektronentransport

- Ist an der Bindung von Sauerstoffradikalen beteiligt, wodurch diese unschädlich gemacht werden

Empfehlung Kupfer: 30 – 60 g/ha Kupfer als Blattdüngung

Nährstoffaufnahme – Die Verfügbarkeit beeinflussende Faktoren

| Bedarf | B | Mn | Cu | Zn | Fe | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Weizen, Roggen | ||||||

| Gerste | ||||||

| Negativer Einfluss auf Verfügbarkeit | ||||||

| pH | hoch (pH >7) | |||||

| niedrig | ||||||

| O2-Mangel | ||||||

| trocken | ||||||

| Temperatur | hoch | |||||

| niedrig | ||||||

| Einstrahlung | hoch | |||||

| Humusgehalt | ||||||

Bild nach links schieben

Tipp: Standorte rechtzeitig prüfen!

Für viele Standorte ist die Kombination von Mangan, Zink und Kupfer ideal zur Unterstützung der Winterakklimatisierung. Mangan fördert das Jugendwachstum, Zink muss für die Bildung von Wuchsstoffen zur Zellteilung verfügbar sein und Kupfer fördert die Stabilität der einzelnen Pflanzen. Bei Herbstanwendung von z. B. EPSO Profitop ®1 (Bittersalz-Blattdünger mit 5 % Mn, 2 % Zn, 1 % Cu) kann die Winterhärte von Getreidebeständen deutlich verbessert werden.

®1 = Registrierte Marken der K+S Minerals and Agriculture GmbH

Schwefel und andere Nährstoffgehalte in Düngemitteln richtig erkennen!

Zur Berechnung der Nährstoffmengen gibt die Düngemitteldeklaration Aufschluss über Gehalte,

Nährstoffformen und Löslichkeit der enthaltenen Nährstoffe. Die Deklaration der Nährstoffe

erfolgt gemäß EU-Recht meist in Oxidform.

Daher werden die Gehalte aller Hauptbestandteile als P2O5,

K2O, MgO, SO3 angegeben. Einzige Ausnahme

ist Stickstoff, der als N angegeben wird.

Bei der Umrechnung der verschiedenen Nährstoffangaben in andere Formen helfen folgende

Faktoren:

Praxis: Der Landwirt rechnet normalerweise beim Schwefel in der Form des Elementschwefels als S, angegeben wird er oft als SO3. Zum Umrechnen von S in SO3 wird der S-Wert mit dem Faktor 2,497 multipliziert.

Zum Umrechnen von SO3 in S wird der SO3-Wert mit 0,4 multipliziert.

Beispiel: EPSO Top ®1 (Bittersalz) 16 % MgO und

32,5 % SO3. Es gilt der

Umrechnungsfaktor 0,4 (siehe Tabelle). 32,5 % SO3> x 0,4 = 13 % S

®1 = Registrierte Marken der K+S Minerals and Agriculture GmbH

| Gegeben | Gesucht | Faktor |

|---|---|---|

| NO3 | N | 0,226 |

| NH3 | N | 0,822 |

| (NH4)2SO4 | N | 0,212 |

| NH4NO3 | N | 0,350 |

| CaCN | N | 0,350 |

| N | NO3 | 4,427 |

| N | NH3 | 1,216 |

| N | (NH4)2SO4 | 4,717 |

| N | NH3NO3 | 2,857 |

| N | CaCN2 | 2,860 |

| K2O | K | 0,830 |

| K | K2O | 1,205 |

| KCI | K2O | 0,632 |

| K2SO4 | K2O | 0,541 |

| K2O | KCI | 1,583 |

| K2O | K2SO4 | 1,850 |

| Na2O | Na | 0,742 |

| NaCI | Na | 0,393 |

| Na | Na2O | 1,348 |

| NaCI | Na2O | 0,530 |

| Na | NaCI | 2,542 |

| Na2O | NaCI | 1,886 |

| Gegeben | Gesucht | Faktor |

|---|---|---|

| CaO | Ca | 0,715 |

| Ca | CaO | 1,399 |

| CaCO3 | CaO | 0,560 |

| CaSO4 | CaO | 0,412 |

| CaCI2 | CaO | 0,505 |

| CaO | CaCO3 | 1,785 |

| CaO | CaSO4 | 2,428 |

| CaO | CaCI22 | 1,979 |

| MgO | Mg | 0,603 |

| Mg | MgО | 1,658 |

| MgО | MgSO4 | 2,986 |

| MgO | MgSO4· H2O | 3,433 |

| MgO | MgSO4· 7H2O | 6,114 |

| MgO | MgCI2 | 2,362 |

| MgO | MgCO3 | 2,092 |

| MgSO4 | MgO | 0,335 |

| MgSO4· H2O | MgO | 0,291 |

| MgSO4· 7H2O | MgO | 0,164 |

| MgCI2 | MgO | 0,423 |

| MgCO3 | MgO | 0,478 |

| Gegeben | Gesucht | Faktor |

|---|---|---|

| P2O5 | P | 0,436 |

| P | P2O5 | 2,291 |

| Ca3(PO4)2 | P2O5 | 0,458 |

| P2O5 | Ca3(PO4)2 | 2,185 |

| SO2 | S | 0,501 |

| SO3 | S | 0,400 |

| SO4 | S | 0,334 |

| K2SO4 | S | 0,184 |

| MgSO4· H2O | S | 0,232 |

| MgSO4· 7H2O | S | 0,130 |

| CaSO4 | S | 0,236 |

| (NH4)2SO4 | S | 0,243 |

| S | SO2 | 1,998 |

| S | SO3 | 2,497 |

| S | SO4 | 2,996 |

| S | K2SO4 | 5,435 |

| S | MgSO4· H2O | 4,316 |

| S | MgSO4· 7H2O | 7,687 |

| S | CaSO4 | 4,246 |

| S | (NH4)2SO4 | 4,121 |

Bei beschränkter N-Düngung und Stickstoffverfügbarkeit - insbesondere in roten Gebieten - können Sie mit dem Biostimulans Nutribio N auf nachhaltige Art Erträge und Qualitäten sichern.

Es fixiert bis zu 30-40 kg/ ha natürlichen Stickstoff und stellt ihn der Pflanze bedarfsorientiert über Blatt und Wurzel bilanzfrei zur Verfügung. Erfahren Sie alles dazu hier!

Checkliste der Erfolgsfaktoren für die Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern in Getreide

Erfolgsfaktoren für die Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern

Unsere modernen Anbausysteme können mit Blick auf die zunehmenden Probleme bei der Ungrasbekämpfung an ihre Grenzen geraten. Die Ursachen sind vielfältig: Enge Fruchtfolgen, Wirkstoffverluste, Resistenz und schwierige Witterungsbedingungen sind einige davon. Momentan haben wir unsere Zukunft noch selbst in der Hand:

1. KOMBINATION VON WIRKUNGSMECHANISMEN

Sie sollten alle verfügbaren Wirkstoffe in Bekämpfungsstrategien einbeziehen. Wechseln Sie wann immer möglich die Wirkmechanismen, denken Sie dabei fruchtfolgeübergreifend. Besonders dringlich erachten wir die Kombination von Wirkmechanismen bei schwer bekämpfbaren Ungräsern (Ackerfuchsschwanz, Weidelgras-Arten).

2. UNGRASBEKÄMPFUNG BEGINNT IM HERBST

Um eine Ausweitung bzw. Intensivierung der Herbstbehandlung kommen wir nicht herum. Bei starkem Besatz mit Ackerfuchsschwanz und Weidelgras-Arten können wir uns auf Grund zunehmend multipler Resistenz nicht mehr überall auf die Frühjahrsprodukte verlassen. Und wo sie (noch) sehr gut funktionieren, riskieren wir diese vorteilhafte Situation. Zur Bekämpfung von Ackerfuchsschwanz und Weidelgras ist der Einsatz von Bodenherbiziden, vorzugsweise im Vorauflauf, dringend zu empfehlen.

3. HERBIZIDSTRATEGIEN ZUR UNGRASBEKÄMPFUNG ENDEN NICHT IM 2-BLATT-STADIUM DES GETREIDES

Bei starkem Besatz mit Ungräsern ist im Herbst bei günstigem Wetter eine Nachbehandlung mit Axial 50® und Traxos® notwendig. Auf Standorten mit schwer bekämpfbaren Ackerfuchsschwanz oder Weidelgras (aufgrund metabolischer Resistenz) empfehlen wir die Anwendung in der Vegetationsruhe. Beide Produkte wirken temperaturunabhängig.

4. EIGENSCHAFTEN DER WIRKSTOFFE GEZIELT AUSNUTZEN

Die Wirkstoffe unterscheiden sich mit Blick auf ihre Ansprüche an die Anwendungsbedingungen (Bodenfeuchte, Temperatur, Licht, Luftfeuchte). Orientieren Sie sich an deren Stärken. Zum Beispiel glänzt Prosulfocarb (Boxer®) mit einer ausgeprägten Aufnahme über das Hypokotyl, Flufenacet (Cadou®1SC) dagegen mit einer sehr guten Dauerwirkung. Eine Kombination dieser Wirkstoffe im Vorauflauf oder frühen Nachauflauf führt zu höheren Wirkungsgraden im Vergleich zu den Einzelprodukten.

5. ANWENDUNGSTECHNIK PERFEKTIONIEREN

Applizieren Sie robuste Wasseraufwandmengen ≥ 200 - 300 l/ha! Reduzierte Wasseraufwandmengen sind Kompromisse: Entweder Sie müssen Abstriche bei der Wirksamkeit oder beim Abdriftrisiko in Kauf nehmen. Wir sind gefordert, beide Aspekte zu berücksichtigen. Optimieren Sie Düsenwahl, Druck, Wassermenge und Fahrgeschwindigkeit, um das Potenzial der Herbizide auszuschöpfen.

6. HERBIZIDE KÖNNEN NUR EIN BAUSTEIN SEIN

Bei Diskussionen um Herbizide und deren optimale Anwendung müssen wir die begleitenden ackerbaulichen Maßnahmen wie Feldhygiene, Fruchtfolgegestaltung inkl. Sommerungen, mechanische Bekämpfung (in den Zwischenvegetationszeiten oder mit dem Striegel in der Kultur) und den Saatzeitpunkt berücksichtigen.

® eingetragene Marke einer Gesellschaft der Syngenta Gruppe

®1 Registrierte Marke der Bayer CropScience

Auflaufverhalten ausgewählter Ungräser und Unkräuter in Getreide

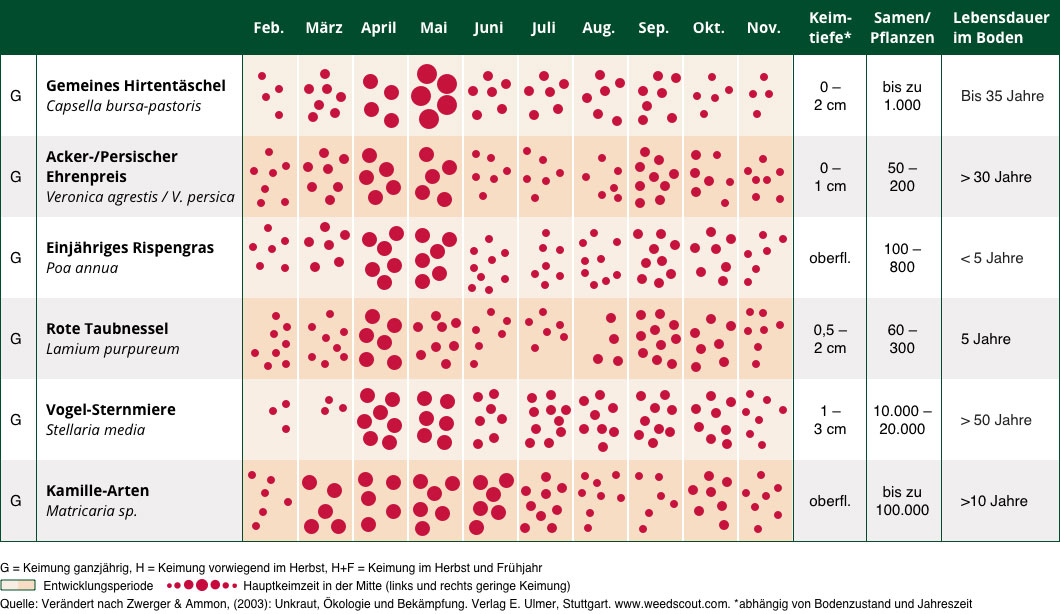

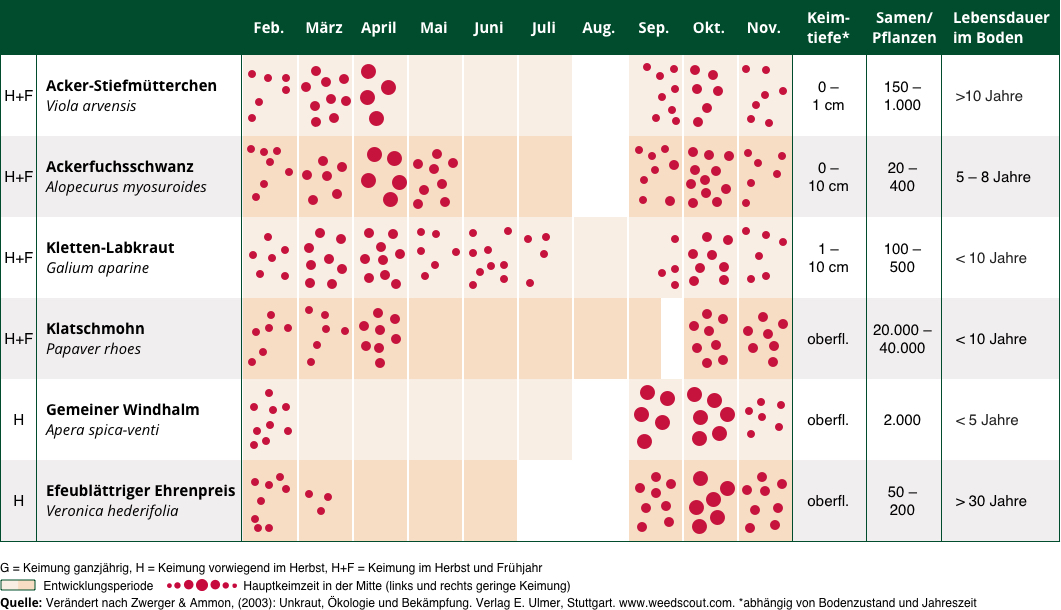

Um Ungräser und Unkräuter im Rahmen eines integrierten Bekämpfungskonzeptes, wie wir es in der 4D-Strategie beschreiben, mit Herbiziden möglichst wirkungsvoll kontrollieren zu können, ist es wichtig die Biologie der wichtigen Arten zu kennen. Das folgende Schaubild gibt einen Überblick über das Keimverhalten ausgewählter Ungräser und Unkräuter im Jahresverlauf und kann als Hilfestellung für die richtige Terminierung der Herbizidapplikationen dienen.

Auflaufverhalten ausgewählter Ungräser und Unkräuter in Getreide

Bild nach links schieben

Bild nach links schieben

Hintergrundwissen Dormanz:

Per Definition: Dormanz ist das Ausbleiben der Keimung eines lebensfähigen Samens unter

Bedingungen, die für die Keimung eigentlich günstig sind.

Primäre Dormanz: vererbt, entsteht während der Samenbildung und -reifung auf

der Mutterpflanze ➞ Schutz vor Auswuchs. Brechung der primären

Dormanz i. d. R. irreversibel. Primäre Dormanz ist weniger tief, wenn die Abreife bei

trockener Witterung, hohen Temperaturen und guter Nährstoffversorgung

stattfindet.

Sekundäre Dormanz: nach dem Samenfall durch Umwelteinflüsse induzierte

Keimruhe (z. B. Temperatur).

Achtung Ackerfuchsschwanz: Durch Bodenbedeckung treten ausgefallene Samen in eine ausgeprägte

sekundäre Dormanz und bilden das Samenpotenzial der

nächsten Anbaujahre. Durch z. B. einen Lichtreiz kann die sekundäre Dormanz schließlich wieder

gebrochen werden und

es kommt zur Keimung.

Bestimmungshilfen der wichtigen Ungräser in Getreide

Die Wahl der richtigen Herbizid-Lösung und der erforderlichen Aufwandmenge ist vor allem bei der Bekämpfung von Ungräsern im Getreide von entscheidender Bedeutung für den Erfolg. Früher Einsatz bodenwirksamer Präparate im Herbst zeigt dabei das höchste Wirkpotenzial. Doch gerade im frühen Entwicklungsstadium (Keimblatt- bis 2-Blatt-Stadium) sind die verschiedenen Ungrasarten nicht leicht zu unterscheiden. Die folgende Bestimmungshilfe soll Ihnen bei der Unterscheidung helfen, um so die richtige Produktwahl treffen zu können.

Ackerfuchsschwanz Alopecurus myosuroides

Ein- bis überjähriges horstbildendes Ährengras, häufig auf feuchten mittleren bis schweren kalkhaltigen Böden. Halme aufrecht, bis 50 cm hoch.

Besonderes Unterscheidungsmerkmal: Blatthäutchen lang, mit meist

unregelmäßiger Zahnung

Keimzeit: Herbst bis Frühjahr, hauptsächlich Herbst

Samen

8 Tage alt – Keimblatt: zart, korkenzieherartig gewunden, am Grund oft violett, unbehaart

16 Tage alt – Laubblätter: schmale, scharfkantige Blätter ohne Blattöhrchen

Gemeiner Windhalm Apera spica-venti

Meist überjährig, selten einjährig, stark bestockend. Leichte, frische Böden. Kalkmangelanzeiger. Halme aufrecht. Ährchen in großer, lockerer Rispe, Deckspelze rau, begrannt.

Besonderes Unterscheidungsmerkmal: Blattgrund: Häutchen mittelgroß, tief

ausgefranst, keine Öhrchen, Blattscheide unbehaart

Keimzeit: Vorwiegend Herbst

Samen

10 Tage alt – Keimblätter: zart, korkenzieherartig gewunden

23 Tage alt – Laubblätter: flach, rau, schraubenartig gedreht, unbehaart, kein Blattöhrchen

Italienisches Raygras Lolium multiflorum

Ein- bis zweijährig, Horste bildend, auf nährstoffreichen sandigen Lehmböden. Halme unterhalb des Ährenansatzes glatt. Vielblütige Ährchen mit kurzer Granne, längs zur Achse gestellt, zweireihig.

Besonderes Unterscheidungsmerkmal: Ährchen längs zur Achse gestellt

Keimzeit: Frühjahr

Samen

10 Tage alt – Keimblätter: sehr schmal, hellgrün

16 Tage alt – Laubblätter: geriefte Blattspreiten, unbehaart, Unterseite stark glänzend

Taube Trespe Bromus sterilis

Ein- bis überjährig, lockere Horste bildend, auf frischen Böden. Halme aufrecht, kahl, glatt, 20 – 80 cm. Ährchen groß in Rispen, mit langen Rückengrannen.

Besonderes Unterscheidungsmerkmal: Große, tief gefranste Blatthäutchen

Keimzeit: Herbst, Frühjahr

Samen

10 Tage alt – Keimblätter: rötliche Blattscheide, links drehend, deutlich genervt

16 Tage alt – Laubblätter: hellgrün bis purpur, behaart, unterseits glänzend, keine Blattöhrchen

Einjähriges Rispengras Poa annua

Ein- bis überjährig, Horste bildend, büschelig wachsend. Liebt schwach feuchte Böden. Verzweigte Halme, an den Knoten oft wurzelschlagend.

Besonderes Unterscheidungsmerkmal: „Kahnspitze“ der Blätter

Keimzeit: Fast ganzjährig

Samen

10 Tage alt – Keimblätter: zart, schmal, aber etwas kräftiger als Windhalm

23 Tage alt – Laubblätter: schmal, hellgrün, jüngstes Blatt gefaltet, Blatthäutchen gespitzt

Mit der Herbizidbehandlung im Herbst bzw. frühen Winter nehmen Sie nicht nur frühzeitig den größten Ungrasdruck von Ihren Feldern und Kulturen. Sie entlasten außerdem auch die Wirkstoffe der ALS- und ACCase-Hemmer, die in den Frühjahrsbehandlungen zum Einsatz kommen.

Hier finden Sie die passenden Herbizide, um frühzeitig höchste Wirkungsgrade zu erzielen und unliebsame Wasser- und Nährstoffkonkurrenten vom Feld zu verbannen:

Applikationstechnik

Maximale Wirkstoffanlagerung an der Zielfläche ist für hohe Bekämpfungserfolge beim Herbizideinsatz unerlässlich. Daher kommt der optimierten Applikationstechnik eine besondere Bedeutung zu. Erfahren Sie im folgenden, wie Sie durch angepasste Düsenwahl, Fahrgeschwindigkeit, Wassermenge und Druckeinstellung Ihre Wirkungsgrade verbessern und das Abdriftrisiko gleichzeitig minimieren können.

Abdrift verhindern durch optimale Applikationstechnik

Für einen integrierten und umweltschonenden Pflanzenschutz ist es elementar wichtig, jeglichen Austrag von Spritzbrühe aus der Behandlungsfläche weitestgehend zu verhindern. Hierbei stehen natürlich Rückzugsgebiete von Tieren und Pflanzen, wie Feldgehölze, Gräben und Brachen, im Fokus. Zu sensiblen Bereichen gehören aber auch Siedlungsflächen sowie Gemüse- und Bioflächen, bei denen Abdrift zu Ärger und zu einem massiven Imageverlust der Landwirtschaft bzw. zu hohen wirtschaftlichen Schäden führen kann. Mit der heutigen Pflanzenschutzgeräte- und Düsentechnik sind optimale Voraussetzungen vorhanden, um sehr gute biologische Ergebnisse mit sehr abdriftarmer Technik zu realisieren.

Diese Punkte müssen beim Pflanzenschutz beachtet werden:

- Gebrauchsanleitung der Pflanzenschutzmittel bei der Planung aufmerksam lesen und produktbezogene Auflagen berücksichtigen.

- Nutzen Sie grundsätzlich nur Düsen, die vom JKI abdriftreduzierend eingestuft sind!

- Produktbezogene Abstandsauflagen können durch den Einsatz driftreduzierender Düsen reduziert werden.

- Driftreduzierende Injektordüsen verringern besonders den Ausstoß von sehr kleinen Tropfen < 100 μm. Sie sind die Hauptursache für Abdrift. Sehr kleine, leichte Tropfen schweben im Bestand und können leicht verdriften.

- Nicht spritzen bei Windgeschwindigkeiten > 5 m/s.

- Bei Temperaturen über 25°C und oder geringer relativer Luftfeuchtigkeit < 30 % die Maßnahme in den frühen Morgenstunden durchführen, um thermische Abdrift und Verflüchtigung zu vermeiden.

- Fahrgeschwindigkeiten nicht über 8 km/h, darüber steigt die Abdriftgefahr stark an.

- Führen Sie den Spritzbalken im richtigen Abstand von 50 cm zur Behandlungsfläche. Schon ein Abstand von 75 cm kann das Abdriftrisiko um 50 –100 % erhöhen!

Solch ein Feintropfenschleier sollte der Vergangenheit angehören

Herbizidapplikation im Herbst – Mit grobtropfigen Düsen Wirkungssicherheit in Getreide steigern!

Für Herbizide mit dem Wirkstoff Prosulfocarb (Boxer) sind einige Anwendungsbestimmungen zu beachten:

- Fahrgeschwindigkeit von max. 7,5 km/h nicht überschreiten (NT 146).

- Auf gesamter Behandlungsfläche nur Düsen mit mindestens 90 % Abdriftminderung einsetzen (NT 145).

- Wassermenge muss mindestens 300 l/ha betragen (NT 145).

- Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten (NT 170).

Diese Anwendungsbestimmungen erscheinen auf den ersten Blick als „lästige Pflicht“.

Versuche zeigen aber, dass sich mit diesen Regeln die stabilsten Wirkungsgrade bei allen

Bodenherbiziden erzielen lassen!

Eine grobtropfige, abdriftarme Applikation hilft also nicht nur, eine Abdrift auf

Nachbarflächen und damit potenziellen Ärger zu vermeiden, sondern sie verbessert Ihren

Bekämpfungserfolg.

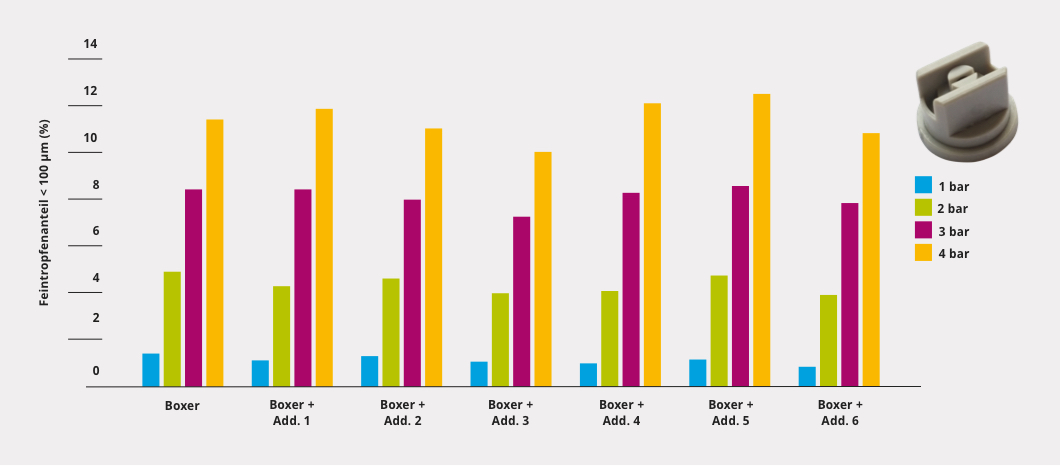

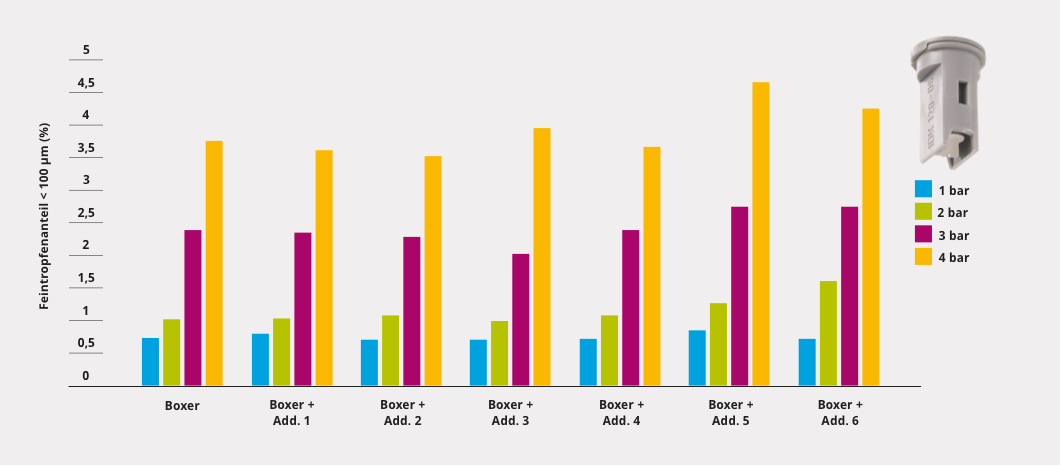

Abdriftmindernde Additive vs. Düsentechnik: Was bringt mehr?

Besonders bei der Verwendung von Bodenherbiziden im Vorauflauf oder im frühen Nachauflauf wird im Zusammenhang mit der Vermeidung von Abdrift die Zugabe von abdriftmindernden Additiven zur Spritzbrühe diskutiert. Additive als Zusatzstoffe haben oftmals multifunktionale Eigenschaften. Sie können als Aufnahmebeschleuniger, Spreiter oder Haftmittel fungieren.

Aber können Additive auch die Abdrift verringern?

Um nur die abdriftmindernden Eigenschaften und deren Einflüsse auf das Tropfenspektrum

separat

zu untersuchen, wurden in Laborversuchen Tropfenmessungen von Spritzbrühen mit

unterschiedlichen

Düsentypen und bei unterschiedlichen Druckstufen durchgeführt. Hierzu wurde Boxer als

Soloprodukt und in Kombinationen mit verschiedenen Additiven verglichen, denen

abdriftmindernde

Eigenschaften nachgesagt werden.

Als Düsen wurden Standard-Flachstrahlüdsen ohne Injektortechnik (vom Typ XR

oder LU) gegen kompakte

Injektordüsen (vom Typ IDKN oder AIXR) gleicher Größe bei 4 verschiedenen

Druckstufen getestet.

Über alle 6 geprüften Additive konnte ein relativ einheitlicher Trend festgestellt werden.

1. Standard-Flachstrahhdüsen

Bei Standarddüsen ohne Abdriftminderungsklasse (XR-/ LU-Düsen) ist der Feintropfenanteil extrem hoch. Diese Düsen besitzen daher grundsätzlich ein sehr hohes Abdriftrisiko. Einige Additivzusätze können diesen Feintropfenanteil in unterschiedlicher Ausprägung in den unteren Druckbereichen von 1 bar oder 2 bar leicht reduzieren (Abb.1).

Messungen zu den Effekten von Additiven Standard-Flachstrahldüse „XR 110-06“, 300 l/ha, ohne Driftreduktion

Bild nach links schieben

2. Injektordüsen

Abdriftmindernde Injektordüsen (im Beispiel IDK-Düsen) haben bereits einen geringen Feintropfenanteil und sind mit bis zu 90 % Abdriftminderung anerkannt. Der gemessene Feintropfenanteil über alle Varianten ist bei diesem abdriftmindernden Düsentyp deutlich niedriger als in den Vergleichsmessungen in Abb. 1. Die Messungen bei Verwendung einer Injektordüse zeigten keine positiven Effekte durch den Additivzusatz. Injektordüsen haben generell ein gröberes Tropfenspektrum und können so bauartbedingt abdriftreduzierend eingesetzt werden. Abdriftmindernde Additivzusätze führen zu keiner weiteren Verbesserung (Abb. 2).

Messungen zu den Effekten von Additiven Antidriftdüse „IDK 120-06“, 300 l/ha, 50 % – 90 % Driftreduktion

Bild nach links schieben

Gesamtergebnis: Abdriftmondernde Düse schlägt Additiv!

Die Wahl einer Injektordüse und die Druckeinstellung für eine hohe Abdriftminderungsklasse

bewirken einen größeren Effekt auf

die Reduzierung des Feintropfenanteils als die Zugabe eines abdriftmindernden Additives.

Eine 90-% oder 95-%-Düse bei entsprechendem Druck ist folglich dem Zusatz derartiger Beistoffe

immer vorzuziehen, um eine effektive und sichere Abdriftminderung zu erzielen.

Empfehlungen (Auswahl) für 90-%- oder 95-%-Düsen in der vorauflauf- und frühen nachauflauf-Applikation im Herbst:

| Düse | 90 % Abdriftminderung | 95 % Abdriftminderung | Wassermenge l/ha |

|---|---|---|---|

| ID-120-03 (ID3) | 2 – 3 bar, 6 km/h | - | 216 – 240 |

| IDTA 120-03 | 2 bar, 6 km/h | - | 200 |

| ID-120-04 (ID3) | 2 – 3 bar, 6 km/h | - | 260 – 310 |

| IDTA 120-04 | 1,5 bar, 6 km/h | - | 225 |

| TD HiSpeed 110-04 | 2 bar, 6 – 8 km/h | - | 200 |

| AI, AIC 11005 | 2,5 bar, 7,3 km/h | - | 300 |

| ID-120-05 (ID3) | 2,6 bar, 7,4 km/h | - | 300 |

| IDTA 120-05 | - | 1,5 bar, 5 km/h | 300 |

| Syngenta 130-05 | - | 2,0 bar, 6,9 km/h | 300 |

| TTI 110 05 | 2,0 bar, 6,4 km/h | - | 300 |

- Düse ID-120-03 (ID3)

- 90 % Abdriftminderung 2 – 3 bar, 6 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 216 – 240

- Düse IDTA 120-03

- 90 % Abdriftminderung 2 bar, 6 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 200

- Düse ID-120-04 (ID3)

- 90 % Abdriftminderung 2 – 3 bar, 6 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 260 – 310

- Düse IDTA 120-04

- 90 % Abdriftminderung 1,5 bar, 6 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 225

- Düse TD HiSpeed 110-04

- 90 % Abdriftminderung 2 bar, 6 – 8 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 200

- Düse AI, AIC 11005

- 90 % Abdriftminderung 2,5 bar, 7,3 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 300

- Düse ID-120-05 (ID3)

- 90 % Abdriftminderung 2,6 bar, 7,4 km/h

- 95 % Abdriftminderung –

- Wassermenge l/ha 300

- Düse IDTA 120-05

- 90 % Abdriftminderung -

- 95 % Abdriftminderung 1,5 bar, 5 km/h

- Wassermenge l/ha 300

- Düse Syngenta 130-05

- 90 % Abdriftminderung -

- 95 % Abdriftminderung 2,0 bar, 6,9 km/h

- Wassermenge l/ha 300

- Düse TTI 110 05

- 90 % Abdriftminderung 2,0 bar, 6,4 km/h

- 95 % Abdriftminderung -

- Wassermenge l/ha 300

Ansprechpartner Außendienst

Ansprechpartner Außendienst

Hier wird Kundennähe großgeschrieben: Unsere Syngenta Experten sind vor Ort für Sie da. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein, um Ihre regionalen Ansprechpartner zu finden.

Suchen