Klimawandel

Die Temperaturen steigen, Wasser im Frühjahr wird knapp. Mit dem Klimawandel ändern sich die Herausforderungen für die Landwirtschaft.

Jedes Jahr ist anders!

Wer wüsste das besser als wir in der Landwirtschaft? Seit jeher sind wir es gewohnt, uns stets auf das wechselnde Wetter, neue Auflagen und Anforderungen oder sich verändernde Märkte und Preise einzustellen.

| DWD Klimawandel-Prognose bis 2050: | |

|---|---|

| Sommertemperatur | +1,5 bis +2,5 °C |

| Wintertemperatur | +1,5 bis +3,0 °C |

| Sommerniederschläge | bis zu -40% |

| Winterniederschläge | bis zu +30% |

| Es wird immer wärmer, Niederschlagsmengen verschieben sich mehr in den Winter | |

Neue Herausforderungen erfordern neue Strategien

Doch in den letzten Jahren zeichnen sich in verschiedenen Bereichen Veränderungen für den Getreideanbau ab, die nichts mehr mit dem gewohnten jährlichen Auf und Ab zu tun haben, sondern gezielt in eine Richtung laufen und die Frage aufwerfen, ob wir manche etablierten Arbeitsweisen nicht überdenken müssen. Viele früher bewährte Pflanzenschutzstrategien sind in der Breite nicht mehr ohne Weiteres anwendbar, denn:

- die Verknappung zugelassener Wirkstoffe in Europa schreitet fort

- zunehmende Anwendungsbeschränkungen sowie die politische und gesellschaftliche Forderung einer Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes schränken die Möglichkeiten weiter ein

- Resistenzentwicklungen vieler Schadorganismen gegenüber vorhandenen Wirkstoffgruppen erfordern eine Anpassung und Erweiterung der Bekämpfungsstrategie (integrierte Konzepte)

- die neue Düngeverordnung wirkt sich auf das Ertragspotenzial und die Erlössituation aus

Der Klimawandel manifestiert sich in milden, feuchten Wintern, viel zu trockenen Frühjahren/Sommern und lokalen Extrem-Wetterereignissen, die sowohl die Ertragsbildung meist negativ beeinflussen als auch Auswirkungen auf das Schaderregerauftreten haben.

Was wir aus den Trockenjahren lernen können

Der Klimawandel beeinflusst die Entwicklung der Kulturpflanze und der Krankheitserreger. Jede „etablierte“ Fungizidstrategie sollte aufgrund der aktuellen Entwicklung hinterfragt werden. Bei Trockenheit spielt allerdings nicht nur die Krankheitsbekämpfung eine Rolle. Fungizide können durch physiologische Veränderungen der Pflanze den Umgang mit Trockenheit erleichtern und Ertrag absichern.

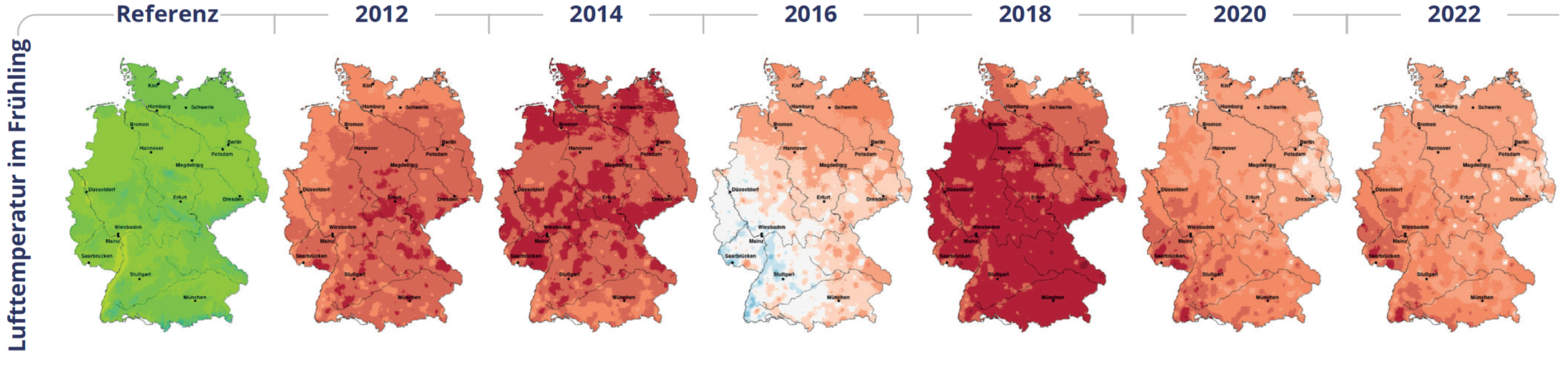

Zu warm und zu trocken

Weitere DetailsWeniger DetailsIn den letzten Jahren etablierte sich eine Großwetterlage mit trocken-warmem Frühjahr/Sommer. Dieser Trend wird sich allen Prognosen zufolge auch in Zukunft fortsetzen und wahrscheinlich noch verschärfen, was auch erheblichen Einfluss auf das Auftreten, die geografischen Verbreitungsgebiete und die Bedeutung der pilzlichen Schaderreger hat.

Lufttemperatur im Frühling

Niederschlag im Frühling

Quelle: Deutscher Wetterdienst, Klimaatlas, https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimaatlas/klimaatlas_node.html

Sowohl das Ertragspotenzial als auch das Krankheitsgeschehen am Einzelstandort bleibt natürlich weiterhin auch vom lokalen Wetterverlauf abhängig. Die Befallskontrolle bleibt daher für die Entscheidung über den Fungizideinsatz wichtig.

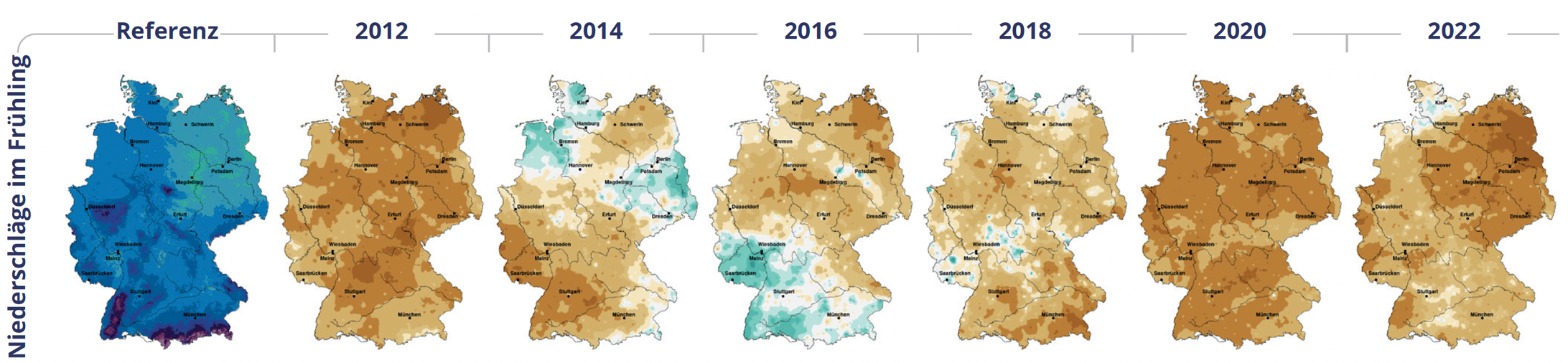

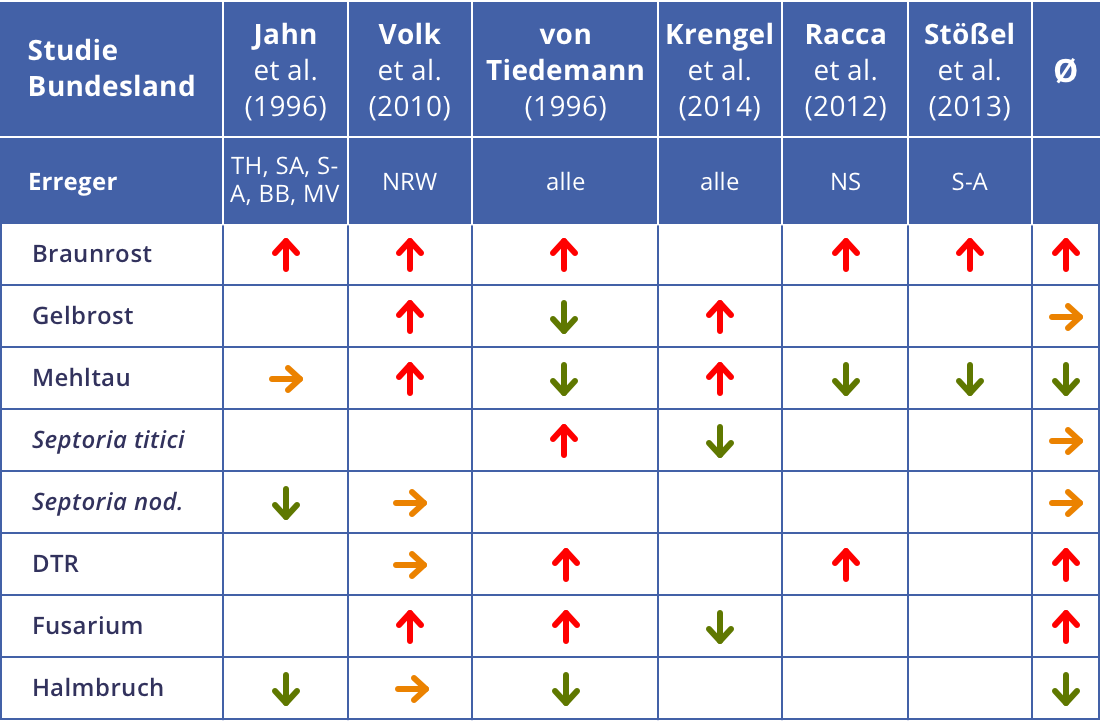

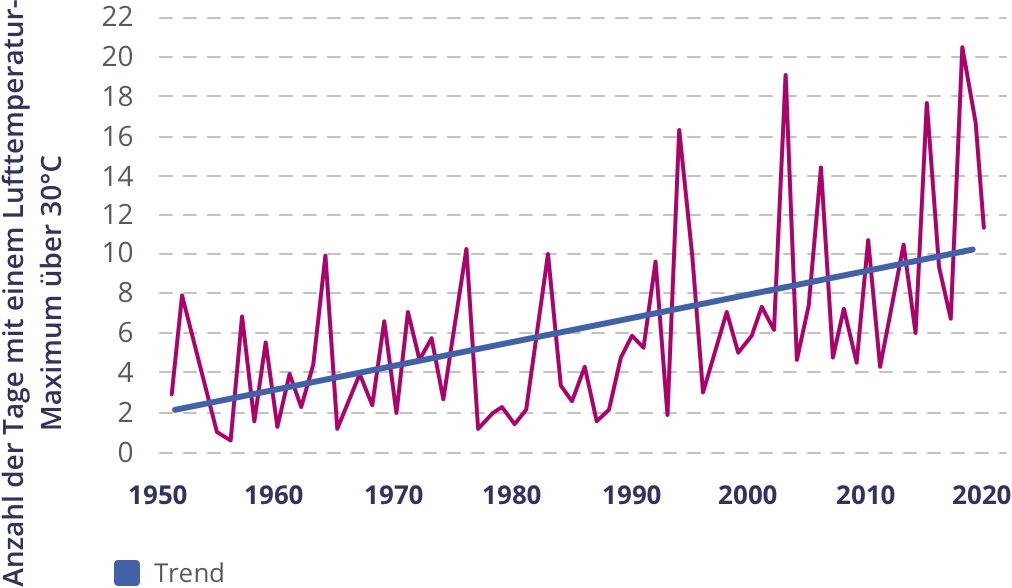

Roste haben in den letzten Jahren massiv zugenommen

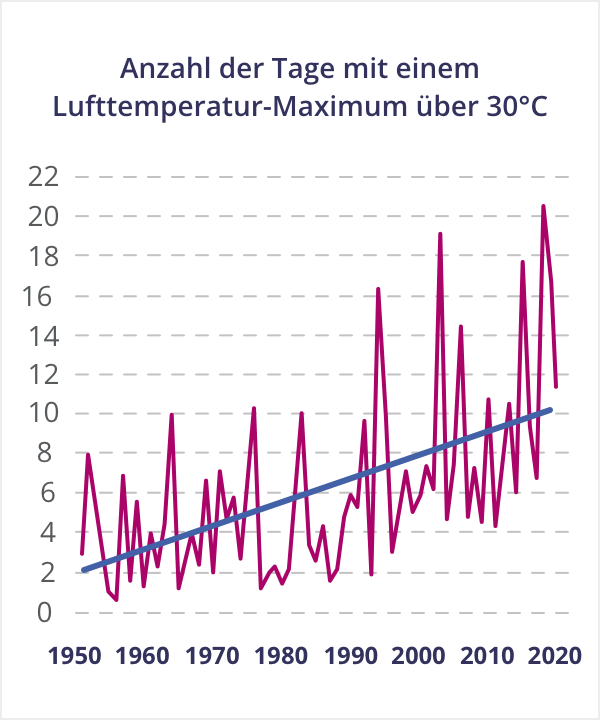

Weitere DetailsWeniger DetailsWir beobachten in der Praxis seit einigen Jahren, dass die steigende Anzahl der heißen Tage eine Zunahme der Rostkrankheiten begünstigt, während Septoria tritici als frühere Krankheit Nr. 1 im Weizen deutlich an Bedeutung verloren hat.

Bild nach links schieben

Quelle: Krengel et al. (2014): Veränderungen im Auftreten von Pflanzenkrankheiten, Schädlingen und deren natürlichen Gegenspielern. In: Lozán et al. (Hrsg.). Warnsignal Klima: Gefahren für Pflanzen, Tiere und Menschen. 2. Auflage

Quelle: Deutscher Wetterdienst, Mitteilung 03.11.2020

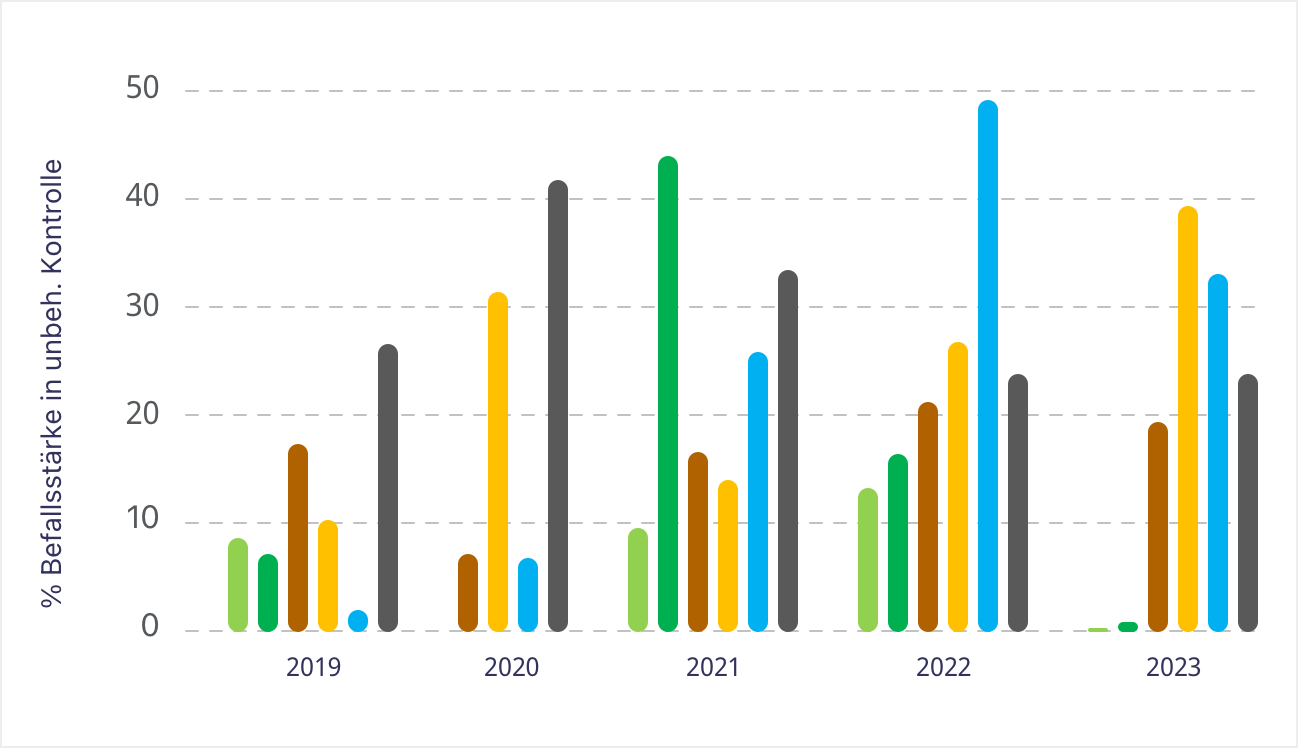

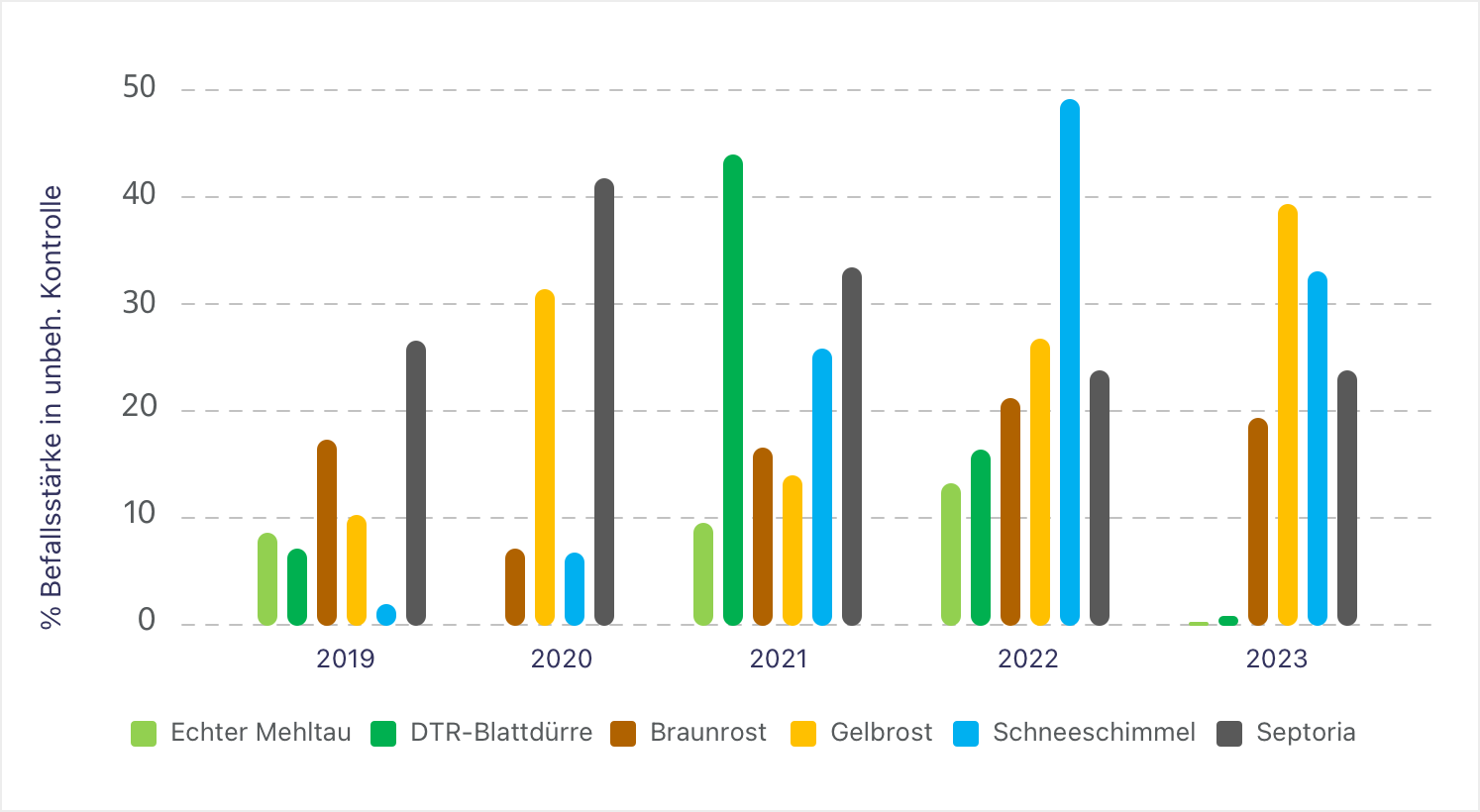

Feldversuche bestätigen: Rostarten treten immer häufiger und mit zunehmender Befallsstärke auf

Nicht nur die Wissenschaft, sondern auch die breiten Erfahrungen über mehrere Jahre aus den Syngenta-Feldversuchsnetzwerken bestätigen diesen Trend sehr deutlich: die Temperatur- und Niederschlagsveränderungen begünstigen eindeutig die Rostkrankheiten. Diese treten immer häufiger auf, und auch ihre Befallsstärke ist stark zunehmend. Die Befallsstärke von Septoria ist dagegen im Trend der Jahre rückläufig.

Bild nach links schieben

Quelle: Syngenta Versuche 2019 - 2023, Inokulierte Versuche ausgeschlossen,

Bonitur 25-63 Tage nach erster Behandlung auf F und F-1

Generell gilt:

- Krankheitsauftreten nicht vorhersehbar

- Breitenwirkung statt „Spezialistentum“

Saison 2023

- Anfängliche Septoria-„Panik“

- Dann Rost-„Überraschung“ und Schneeschimmel

Der Klimawandel fördert die Ausbreitung von Braunrost

Braunrost-Befall wird begünstigt durch:

- Sonnentage

- Milde Winterwitterung

- Frühe Aussaat

- Geschlossene Schneedecke

- Vermehrung in einem weiten Temperaturbereich – je wärmer desto schneller

- Taubildung oder Regen, ab 4 Stunden Blattbenetzung

Quelle: Winterweizenversuche, 2014-2019, n= 642 Versuche in Deutschland

Fungizid-Intensität anpassen?

Weitere DetailsWeniger DetailsAngesichts zuletzt teilweise sehr enttäuschender Ertragsniveaus in den besonders von Trockenheit oder hitzebedingter Notreife betroffenen Gebieten stellt sich mancher die Frage, wieviel Investition in die Krankheitsbekämpfung ökonomisch noch sinnvoll ist.

Wie bereits erwähnt, muss dies im einzelnen situativ für jeden Getreidebestand beantwortet werden. Grundsätzlich zeigt sich aber bei einem Blick auf die letzten drei Jahre, dass der Einsatz eines breit wirksamen Fungizids mit ausgeprägter Dauerwirkung zum Schutz des Blattapparates für die Ertragsbildung fast immer sehr wirtschaftlich war. Vor allem, wenn Produkte mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis gewählt werden – wie Elatus Era.

Elatus Era

Elatus Era ist von seiner Leistungspotenz her nicht nur ideal zur Bekämpfung des aktuell dominierenden Krankheitskomplexes geeignet, sondern bietet auch spezielle Vorteile unter trockenen Bedingungen.

Denn der in Elatus Era enthaltene SDHI-Wirkstoff SOLATENOL® beeinflusst nicht nur pilzliche Enzyme sondern auch Enzyme in der behandelten Pflanze. So wird unter anderem die Reaktion der Spaltöffnungen der Pflanze verändert und damit der Wasserverlust vermindert, was bei Trockenheit essentiell zur Aufrechterhaltung der Photosynthese ist.

Bei Trockenheit möglichst Wasserverlust reduzieren

Quelle: Laborversuche, Stein (CH)

UK = unbehandelte Kontrolle, STL = SOLATENOL

Behandlungen mit Elatus Era führen bei Trockenheit zur Verminderung der Transpirationsrate ohne die Effizienz der Photosynthese zu beeinträchtigen. Dies führt zu geringeren Trockenschäden und ermöglicht längere Assimilationszeiten, die sich in Mehrertrag umsetzen lassen. Dieser Mehrertrag liegt im Schnitt bei gesunden Beständen mit Trockenstress bei über 3 dt/ha.

Mehrerträge bei Trockenheit durch SOLATENOL ®

n=36 Feldversuche in Europa ohne Krankheiten, alle mit Trockenstress

Quelle: D. KUZNETSOV (Global ASM Product Biology, Basel, 2017); vereinfachte Darstellung (Submission in Pest Management Science, accepted for publication 30/09/2017)

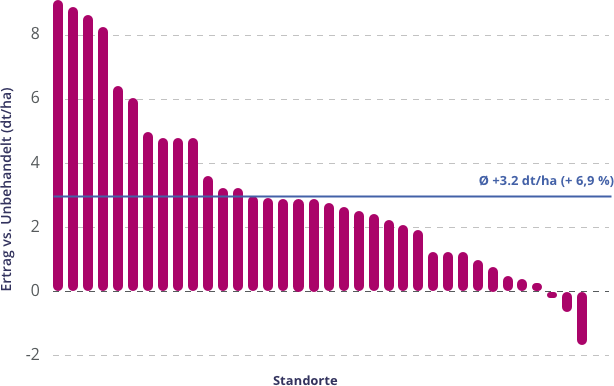

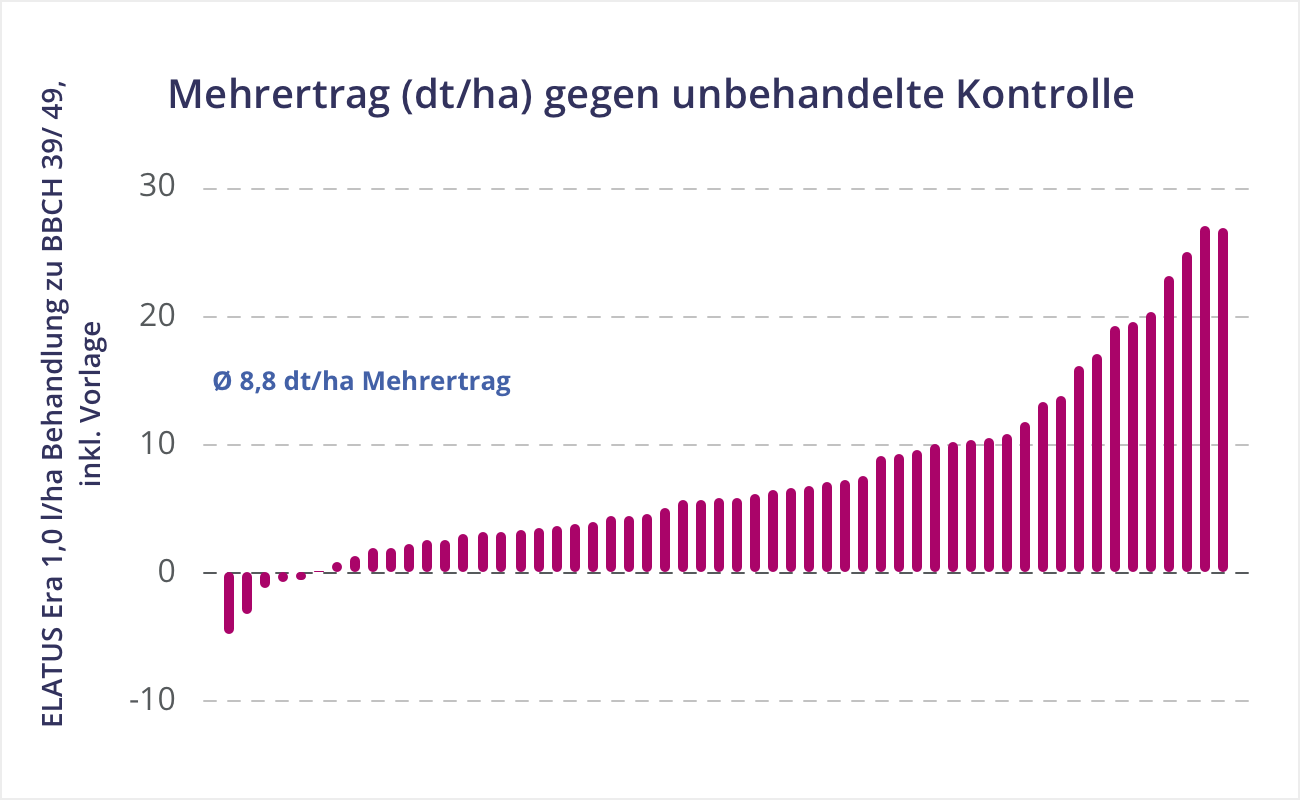

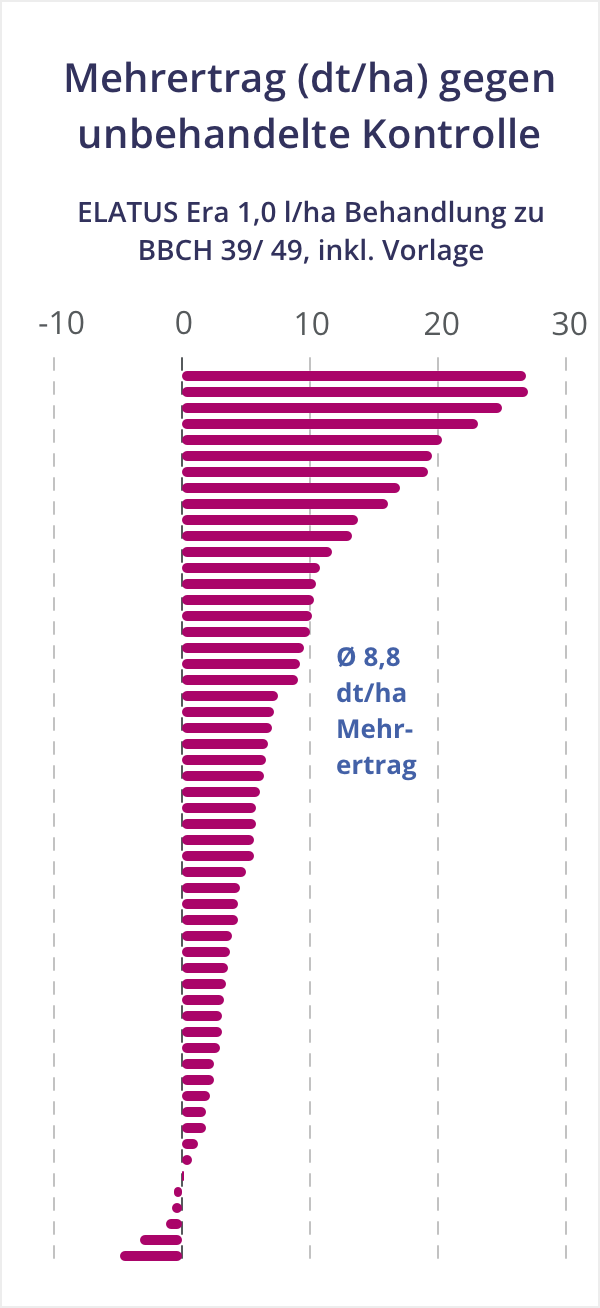

Fungizideinsatz mit Elatus Era stets wirtschaftlich

Im Durschnitt der letzten 5 Jahre mit ihren jeweils sehr spezifischen Anforderungen an die Krankheitskontrolle im Getreide überzeugte Elatus Era mit deutlichen Mehrerträgen

Quelle: Technical Support Versuche Deutschland, 2019-2023 (n=56)

Im Durschnitt der letzten 5 Jahre mit ihren jeweils sehr spezifischen Anforderungen an die Krankheitskontrolle im Getreide überzeugte Elatus Era mit deutlichen Mehrerträgen.

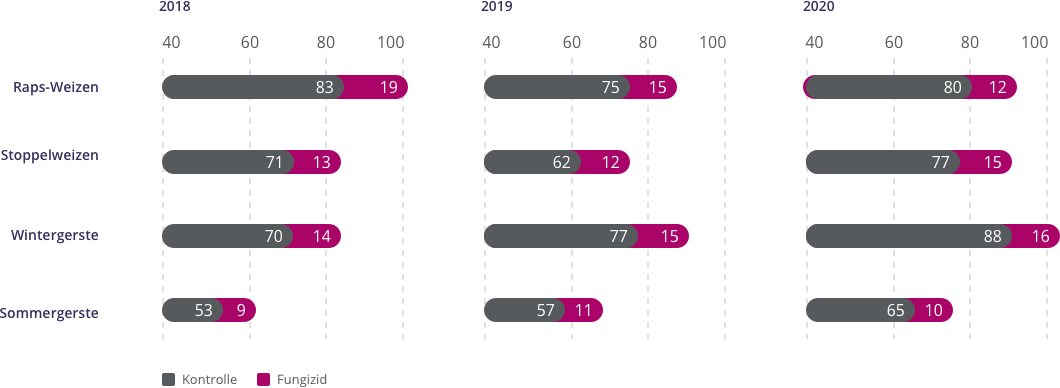

Der Blick auf die Erträge der verschiedenen Getreidekulturen zeigt in den nicht Fungizid-behandelten Kontrollen, dass in 2018 vor allem die Gerste unter der trocken-heißen Abreife gelitten hat, während der Weizen die Juli-Niederschläge noch umsetzen konnte.

Ertragsniveau und Behandlungseffekte durch Elatus Era basierte Fungizidapplikationen 2018 bis 2020 (dt/ha)

In 2019 fiel auch der Weizen deutlich im Ertrag zurück. In 2020 schließlich profitierten alle Getreidearten trotz der langen Trockenheit im Frühjahr von den moderateren Temperaturen und der besseren Wasserversorgung während der Kornfüllung.

Trotz aller Unterschiede in Witterungsverlauf und Befallsauftreten zwischen den Jahren ist beeindruckend, dass durch den Fungizideinsatz (dargestellt sind in der Grafik die Resultate der jeweils besten Versuchsvariante mit Elatus Era in der Hauptbehandlung) stets ähnlich hohe und wirtschaftliche Mehrerträge erzielt werden konnten. Diese betrugen im Wintergetreide zwischen 12 und 19 dt/ha und in der Sommergerste um die 10 dt/ha.

Darin kommen sicher auch die positiven physiologischen Effekte von Elatus Era unter Trockenheit zum Ausdruck, die sich eben auch bei geringem Erregerauftreten positiv auf die Pflanzenvitalität und den Ertrag auswirken.

Ein zuverlässiges Fungizid muss breit wirksam sein

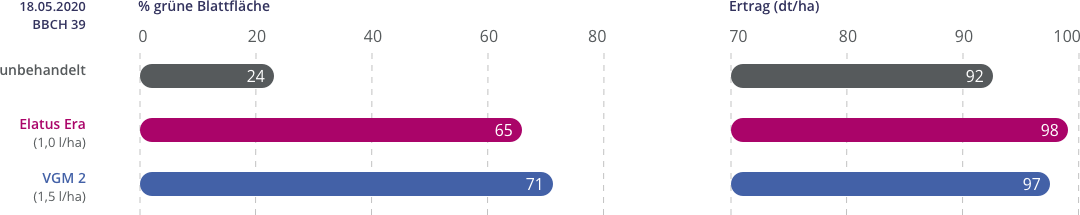

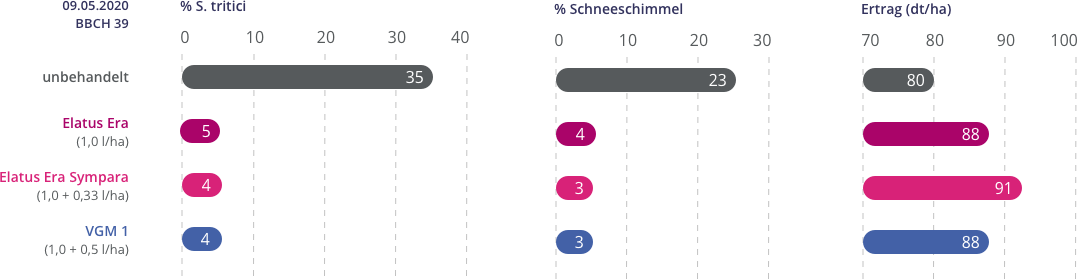

Je nach Vorfrucht und Kulturpflanze ändern sich die Bekämpfungsschwerpunkte im Getreide. Am Standort Herrnwinden in Bayern waren im Trockenjahr 2020 viele verschiedene Krankheiten bekämpfungswürdig.

Raps-Weizen

Weitere DetailsWeniger Details

Trotz sehr geringen Krankheitsbefalls Absicherung von 6 dt/ha Ertrag durch eine Einmalbehandlung mit Elaus Era zu BBCH 39

Quelle: Syngenta Exaktversuch, Herrnwinden, Sorte Kashmir, Aussaat am 17.10.2019, Vorfrucht Winterraps; Auszug Abschlussbonituren am 06.07.2020;

Stoppel-Weizen

Weitere DetailsWeniger DetailsSeptoria tritici in Stoppel-Weizen

Mit Septoria tritici und Blattbefall mit Schneeschimmel als dominierenden Krankheiten ist eine Spritzfolge mit zwei Behandlungen das Mittel der Wahl. Optimale Wirkungsgrade und Erträge (+ 11 dt/ha) werden mit Elatus Era Sympara erreicht.

Quelle: Syngenta Exaktversuch, Herrnwinden, Sorte Kashmir, Aussaat am 24.09.2019, Vorfrucht Winterweizen; Auszug; Abschlussbonituren am 30.06.2020; Außer in „unbehandelt“ einheitliche Vorbehandlung mit 0,5 kg + 1,0 l/ha Unix Top am 17.04.2020

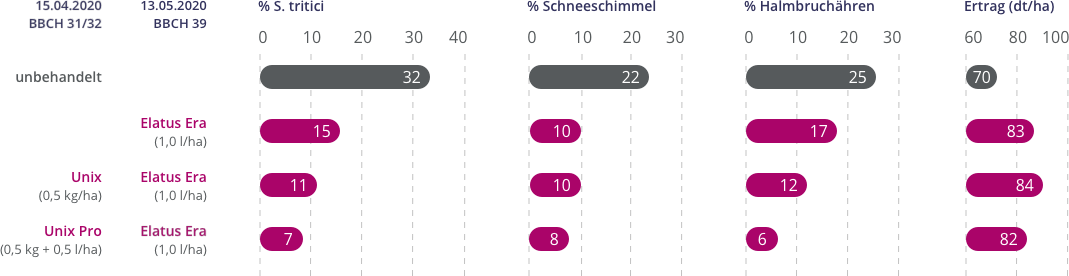

Halmbasiserkrankungen in Stoppel-Weizen

Zusätzliches Auftreten von Halmbasiserkrankungen erfordert eine starke Vorlage in BBCH 31/32. Das neue Unix Pro liefert hier höchste Wirkungsgrade, auch wenn sich das in diesem Versuch nicht zusätzlich auf den Ertrag ausgewirkt hat. Ertragsabsicherung: 12 bis 14 dt/ha.

Quelle: Syngenta Exaktversuch, Herrnwinden, Sorte Akteur, Aussaat am 24.09.2019, Vorfrucht Winterweizen; Auszug Abschlussbonituren am 30.06.2020;

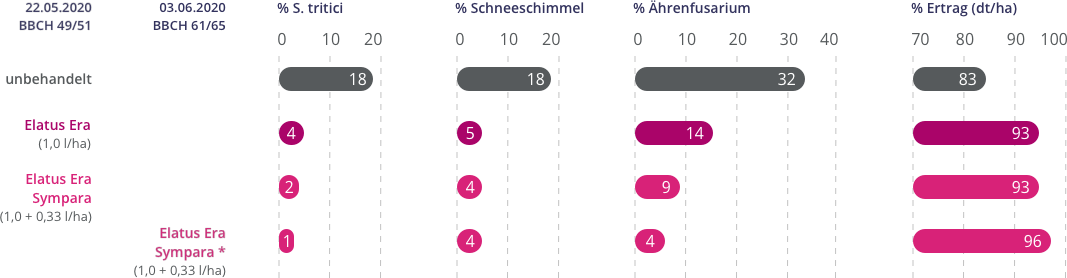

Fusarium in Stoppel-Weizen

In Fusarium-gefährdeten Beständen sind zwei oder drei Applikationen unumgänglich. Elatus Era bewirkt bereits mit der Fahnenblatt-Behandlung eine Reduktion des Ährenbefalls, was durch die Zugabe von Sympara noch verstärkt wird. Für optimale Effekte ist die Anwendung in die Blüte notwendig. Ertragsabsicherung: 13 dt/ha.

Quelle: Syngenta Exaktversuch, Herrnwinden, Sorte Tobak, Aussaat am 24.09.2019, Vorfrucht Winterweizen; Auszug; Abschlussbonituren am 04.07.2020; Außer in „unbehandelt“ einheitliche Vorbehandlung mit 0,5 kg + 1,0 l/ha Unix Top am 17.04.; * zusätzliche Zwischenbehandlung mit 1,5 l/ha Folpan 500 SC + 0,5 l/ha Amistar am 09.05.

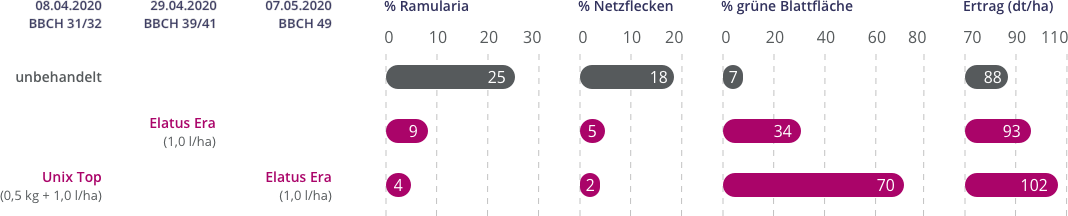

Gerste

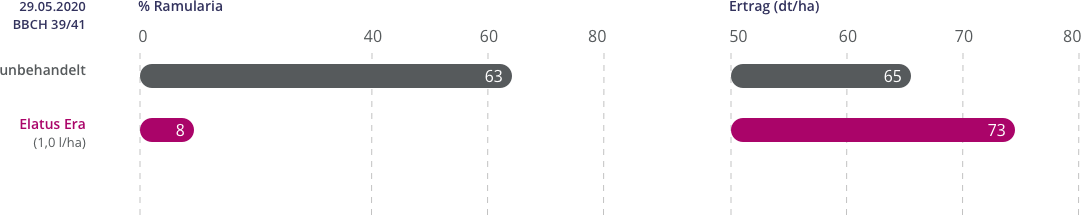

Weitere DetailsWeniger DetailsWintergerste

Gegen Ramularia ist Elatus Era auch nach dem Wegfall des Mischpartners Chlorthalonil die ideale Basis. Bei starkem Befallsdruck bietet Elatus Era Sympara noch mehr Sicherheit. Höchste Wirkungsgrade werden mit einer Vorlage von Unix Top oder dem neuen Unix Pro erreicht. Ertragsabsicherung: 14 dt/ha

Quelle: Syngenta Exaktversuche, Herrnwinden, Sorte SY Galileoo, Aussaat am 20.09.2019, Vorfrucht Winterweizen; Auszug; Abschlussbonituren am 25.06.2020;

Sommergerste

Ramularia ist in Süddeutschland auch in der Sommergerste meist die dominierende Krankheit. Elatus Era ist hier die ebenso einfache wie wirkungsvolle Lösung. Ertragsabsicherung: 8 dt/ha

Quelle: Syngenta Exaktversuch, Herrnwinden, Sorte Laureate, Aussaat am 27.03.2020, Vorfrucht Winterweizen; Auszug Abschlussbonituren am 06.07.2020;

Fazit

Auch wenn sich das Klima ändert - Elatus Era bleibt das perfekte Fungizid zur wirtschaftlichen Absicherung Ihrer Erträge

Jedes Jahr ist anders und es gilt auch in Zukunft, die Fungizid-Intensität am Krankheitsdruck und standortspezifischen Ertragspotenzial zu orientieren. Manchmal ist die Einmal-Behandlung in das Fahnenblatt die optimale Option, unter anderen Umständen (hoher Befallsdruck, Fusarium-Risiko) gelingen Krankheitskontrolle und hinreichende Ertragssicherung nur durch mehrfache Behandlung in Spritzfolgen.

Egal welche Strategie für Ihren Standort die richtige ist: Mit Elatus Era als Basis treffen Sie auch in Zeiten des Klimawandels immer die richtige Wahl!